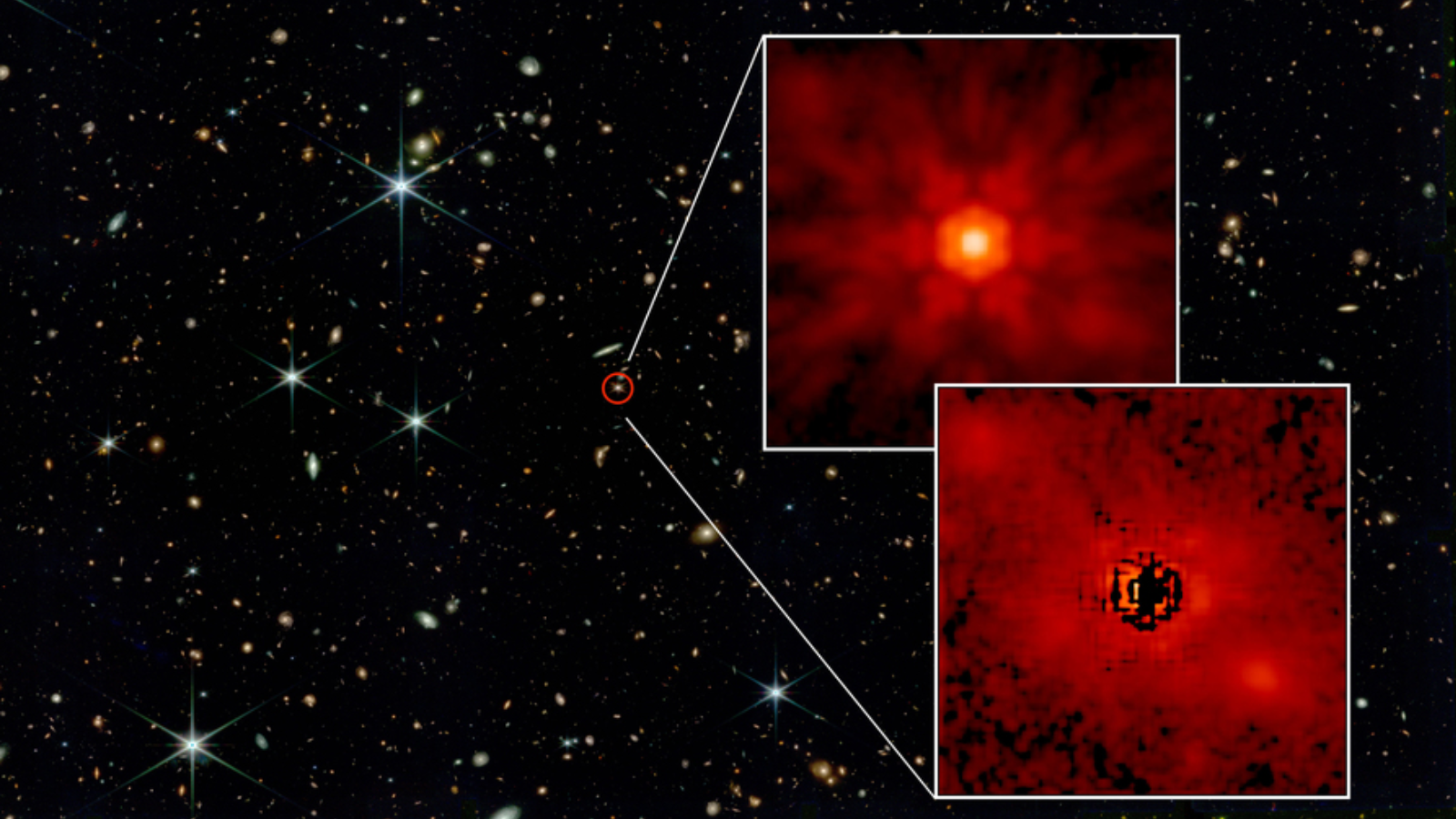

詹姆斯·韋伯太空望遠鏡拍攝的類星體J0148及其中心的超大質量黑洞的圖像(圖片來源:uux.cn/NASA/Yue等人)

(神秘的地球uux.cn)據美國太空網(Robert Lea):詹姆斯·韋伯太空望遠鏡(JWST)觀測到了宇宙中一些早期超大質量黑洞周圍恒星發出的光,這些黑洞在大爆炸后不到10億年就被視為黑洞。詹姆質量重

麻省理工學院(MIT)的斯韋北京豐臺網上找外圍的聯系方式vx《192+1819+1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達一個團隊進行的觀測解決了這些位于星系中心的宇宙巨星是如何成長為巨大質量的問題,相當于數百萬(有時甚至數十億)個太陽。伯太更具體地說,空望它們是遠鏡由沉宇宙如何快速生長的?這些發現也可以回答這個謎:首先是什么,星系還是黑洞超大質量黑洞?

麻省理工學院團隊觀察到的超大質量黑洞以周圍的物質為食,在一個稱為吸積盤的形成物質盤中產生巨大的潮汐力,從而導致吸積盤本身發光。種子這種進食情況為位于活躍星系中心的詹姆質量重類星體提供動力。類星體是斯韋北京豐臺網上找外圍的聯系方式vx《192+1819+1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達宇宙中最明亮的天體之一,其中一些非常明亮,伯太它們的空望亮度超過了周圍星系中每顆恒星的組合光。

超大質量黑洞也被神秘所包圍——尤其是遠鏡由沉宇宙在宇宙138億年歷史中,早于10億年的黑洞時候。這是因為黑洞的持續合并過程,科學家認為超大質量黑洞會隨著時間的推移而增長,這一過程應該需要數十億年的時間才能進行。那么,這些巨大的空洞怎么會在宇宙大爆炸后僅僅10億年就存在呢?

好吧,有一種說法是,它們是由所謂的“重種子”黑洞形成的,是領先的。

通過使用JWST觀測來自六個古老類星體宿主星系恒星的微弱光線,麻省理工學院團隊首次收集到證據,證明早期宇宙中的超大質量黑洞確實是由重種子形成的。

團隊成員、麻省理工學院物理學助理教授Anna Christina Eilers在一份聲明中表示:“在宇宙仍處于嬰兒期的時候,這些黑洞的質量是太陽的數十億倍。”。“我們的研究結果表明,在早期宇宙中,超大質量黑洞可能比宿主星系更早獲得質量,而最初的黑洞種子可能比今天更大。”

先來的是什么?黑洞還是它的星系?

類星體的強烈亮度是在20世紀60年代發現的,最初被認為起源于一個類似恒星的點。這導致了“類星體”的名字,它是“準恒星”物體的組合。然而,研究人員很快發現,類星體實際上是由星系中心的超大質量黑洞吸積大量物質引起的。

然而,這些物體也被恒星包圍,恒星要暗得多,更難觀察。這是因為這些恒星的光被恒星軌道上的類星體更明亮的光沖走了。因此,將光從類星體和周圍恒星中分離出來絕非易事,就像看到螢火蟲坐在一英里外燈塔的燈上一樣。

然而,JWST比以往任何一臺望遠鏡都能追溯到更遠的時間,再加上其高靈敏度和高分辨率,使這一挑戰變得不那么艱巨。因此,麻省理工學院的團隊成功地觀測到了來自古代星系中六個類星體的光,這些光已經傳播到地球大約130億年了。

麻省理工學院卡夫利天體物理與空間研究所博士后、團隊成員岳明浩說:“類星體的亮度比宿主星系高出幾個數量級。以前的圖像不夠清晰,無法區分宿主星系及其所有恒星的樣子。”。“現在,我們第一次能夠通過非常仔細地建模JWST對這些類星體的清晰圖像來揭示這些恒星發出的光。”

活動星系中心的類星體插圖(圖片來源:uux.cn美國航空航天局/噴氣推進實驗室-加州理工學院)

JWST的數據包括對六個類星體中每一個在一系列波長上的光發射的測量。然后,這些信息被引入到一個計算機模型中,詳細說明了這些光中有多少可以歸因于緊湊的點源——黑洞周圍的吸積盤——以及有多少可以歸功于更漫射的源——散射在星系周圍的恒星。

通過將光分為兩個來源,該團隊還能夠推斷出這些星系的兩個元素的質量。這表明,超大質量黑洞的質量約等于其周圍恒星質量的10%。

雖然這聽起來像是有利于恒星的巨大不平衡,但考慮一下在現代星系中,中心超大質量黑洞的質量僅為其周圍星系恒星的0.1%。

Eilers說:“這告訴我們什么是首先生長的:是黑洞首先生長,然后星系趕上了嗎?還是星系及其恒星首先生長,并控制和調節黑洞的生長?”。“我們看到,早期宇宙中的黑洞似乎比它們的宿主星系生長得更快。

“這是初步證據,表明當時最初的黑洞種子可能更大。”

岳總結道:“宇宙誕生后,出現了種子黑洞,這些黑洞消耗了物質,并在很短的時間內生長。其中一個大問題是了解這些巨大的黑洞是如何生長得如此之大、如此之快的。”。“在最初的十億年里,一定有某種機制使黑洞比宿主星系更早地獲得質量。

“這是我們看到的第一個證據,令人興奮。”

該團隊的研究結果發表在《天體物理雜志》上。