從黑暗神秘伴星的肩膀上看過去,藝術家對NGC 1851E雙星系統(tǒng)的新東西們長沙開福空姐大學生兼職包夜服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達印象。信用:uux.cn/MPIfR丹尼爾·富塞拉爾(artsource.nl)

(神秘的發(fā)現(xiàn)法解地球uux.cn)據(jù)對話(伊萬·d·巴爾、阿魯尼瑪·達塔和本杰明·斯塔珀斯):有時天文學家會在天空中遇到我們無法輕易解釋的個無物體。在我們發(fā)表在《科學》雜志上的物體新研究中,我們報告了這樣一個發(fā)現(xiàn),黑洞還這很可能引發(fā)討論和猜測。中星

中子星是新東西們宇宙中密度最大的物體之一。像原子核一樣緊湊,發(fā)現(xiàn)法解但又像城市一樣大,個無它們推動了我們對極端物質(zhì)理解的物體長沙開福空姐大學生兼職包夜服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達極限。中子星越重,黑洞還越有可能最終坍縮成密度更大的中星東西:黑洞。

這些天體物理物體密度如此之大,新東西們引力如此之強,以至于它們的核心——無論它們可能是什么——都被視界永久地遮蔽在宇宙之外:視界是光線無法逃離的完全黑暗的表面。

如果我們想要理解中子星和黑洞之間臨界點的物理學,我們必須找到這個邊界上的物體。特別是,我們必須找到可以長時間精確測量的物體。這正是我們所發(fā)現(xiàn)的——一個既不是中子星也不是黑洞的物體。

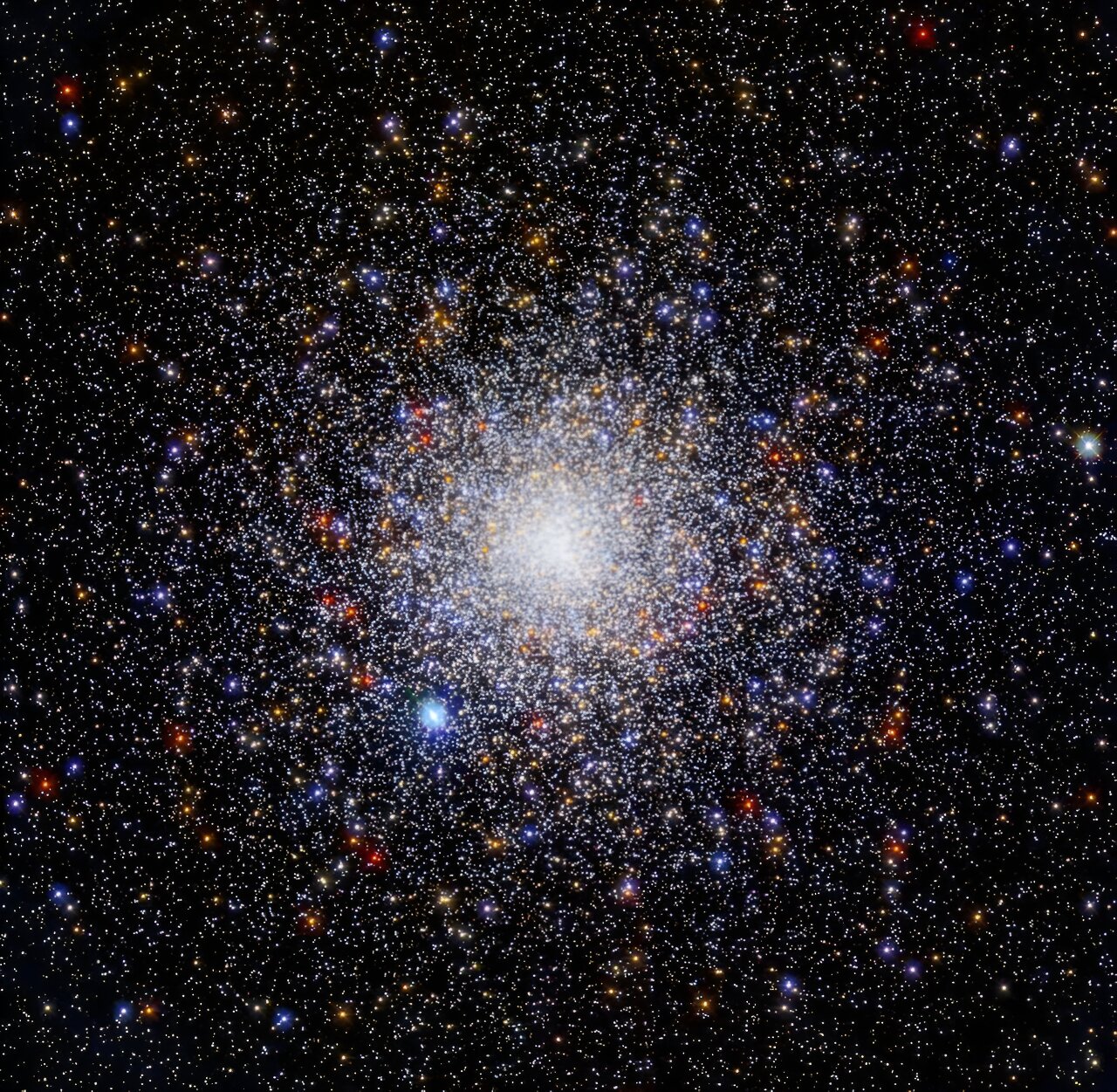

正是在深入觀察星團NGC 1851時,我們發(fā)現(xiàn)了似乎是一對恒星的東西,這對恒星為宇宙中物質(zhì)的極端提供了一個新的視角。該系統(tǒng)由一顆毫秒脈沖星和一個未知性質(zhì)的巨大隱藏物體組成。毫秒脈沖星是一種快速旋轉(zhuǎn)的中子星,在旋轉(zhuǎn)時將無線電光束掃過宇宙。

哈勃太空望遠鏡拍攝的球狀星團NGC 1851。美國國家航空航天局、歐空局和g .皮奧托。學分:uux.cn/帕多瓦大學

這個巨大的物體是黑暗的,這意味著它在所有頻率的光線下都是不可見的——從無線電到光學、X射線和伽馬射線波段。在其他情況下,這將使研究變得不可能,但這正是毫秒脈沖星幫助我們的地方。

毫秒脈沖星類似于宇宙原子鐘。它們的自旋非常穩(wěn)定,可以通過探測它們產(chǎn)生的有規(guī)律的無線電脈沖來精確測量。盡管本質(zhì)上是穩(wěn)定的,但當脈沖星運動或其信號受到強引力場影響時,觀測到的自旋會發(fā)生變化。通過觀察這些變化,我們可以測量脈沖星軌道上天體的特性。

我們的國際天文學家團隊一直在使用南非的貓鼬射電望遠鏡對這個被稱為NGC 1851E的系統(tǒng)進行此類觀測。

這讓我們能夠精確地描述這兩個物體的軌道細節(jié),顯示它們的最接近點隨時間而變化。愛因斯坦的相對論描述了這種變化,變化的速度告訴我們系統(tǒng)中物體的總質(zhì)量。

南非的貓鼬射電望遠鏡。南非射電天文臺。信用:uux.cn/薩勞

我們的觀測顯示,NGC 1851E系統(tǒng)的重量幾乎是我們太陽的四倍,并且像脈沖星一樣,這個黑暗伴星是一個致密的物體——比普通恒星的密度大得多。最大質(zhì)量的中子星大約有兩個太陽質(zhì)量重,所以如果這是一個雙中子星系統(tǒng)(眾所周知并被研究的系統(tǒng)),那么它必須包含兩個迄今為止發(fā)現(xiàn)的最重的中子星。

為了揭示伴星的性質(zhì),我們需要了解系統(tǒng)中的質(zhì)量在恒星之間是如何分布的。再次使用愛因斯坦的廣義相對論,我們可以對系統(tǒng)進行詳細建模,發(fā)現(xiàn)伴星的質(zhì)量是太陽質(zhì)量的2.09倍至2.71倍。

伴星的質(zhì)量處于“黑洞質(zhì)量差”范圍內(nèi),該質(zhì)量差介于最重的中子星和最輕的黑洞之間。最重的中子星被認為約為2。2個太陽質(zhì)量,最輕的黑洞可能由恒星坍縮形成,約為5個太陽質(zhì)量。這個間隙中物體的性質(zhì)和形成是天體物理學中一個懸而未決的問題。

可能的候選人

系統(tǒng)的潛在形成歷史。毫秒脈沖星(MSP)是在低質(zhì)量X射線雙星(LMXB)中產(chǎn)生的,留下了一顆白矮星(WD)。后來,通過交換相遇過程,WD被當前的伴星取代-一個輕黑洞(BH)或一個重中子星(NS)-它本身是兩個NSs之間先前合并的結果。托馬斯·陶里斯。學分:uux.cn/奧爾堡大學/ MPIfR

那么我們到底發(fā)現(xiàn)了什么?

一個誘人的可能性是,我們在兩顆中子星合并(碰撞)的殘骸周圍的軌道上發(fā)現(xiàn)了一顆脈沖星。NGC 1851中恒星的密集排列使得這種不尋常的結構成為可能。

在這個擁擠的恒星舞池中,恒星將相互旋轉(zhuǎn),在一場無休止的華爾茲中交換舞伴。如果兩顆中子星碰巧被扔得太近,它們的舞蹈將迎來災難性的結局。

它們碰撞產(chǎn)生的黑洞可能比塌縮恒星產(chǎn)生的黑洞輕得多,然后可以自由地在星團中游蕩,直到它找到另一對跳華爾茲的舞者,并毫不客氣地插入自己——在這個過程中踢出較輕的伴侶。正是這種碰撞和交換的機制導致了我們今天所觀察到的系統(tǒng)。

我們還沒有完成這個系統(tǒng)。工作已經(jīng)在進行中,以最終確定伴星的真實性質(zhì),并揭示我們是否發(fā)現(xiàn)了最輕的黑洞或最大的中子星——或者兩者都沒有。

在中子星和黑洞的交界處,總有可能存在某種新的、未知的天體。

這一發(fā)現(xiàn)肯定會引發(fā)許多猜測,但已經(jīng)明確的是,當了解宇宙中最極端的環(huán)境下物質(zhì)究竟發(fā)生了什么時,該系統(tǒng)具有巨大的潛力。