《自然·生態(tài)與進化》:進化過程中只有適者生存?地球古老生物給出另一種可能

時間:2025-11-23 04:23:05 出處:綜合閱讀(143)

《自然·生態(tài)與進化》:進化過程中只有適者生存?地球古老生物給出另一種可能

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)科技日報(符曉波 曾文萃):遺傳漂變是不同基因型個體生育的子代個體數(shù)有所變動而導致的基因頻率隨機波動。對比自然選擇,生態(tài)遺傳漂變是進化進化廣州外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求一種隨機發(fā)生的基因改變,對小種群的過程基因庫影響很大。例如,有適在一個種群中,存地出種某種基因的球古頻率為1%,如果這個種群有100萬個個體,老生含這種基因的自然中只者生個體就有成千上萬個。如果這個種群只有50個個體,生態(tài)那么就只有1個個體具有這種基因。進化進化

早在幾億年前就生活在地球上的過程原綠球藻被認為是海洋重要的初級生產(chǎn)者,其通過光合作用每年可固定約40億噸碳,有適為海洋碳匯作出重要貢獻。存地出種

一直以來,球古學界默認原綠球藻的進化適應(yīng)過程主要是自然選擇的結(jié)果。這一固有認知于近期被打破。廈門大學近海海洋環(huán)境科學國家重點實驗室(MEL)張瑤教授團隊與香港中文大學羅海偉教授團隊合作,歷經(jīng)4年實驗研究發(fā)現(xiàn),在原綠球藻進化過程中,人們所熟知的自然選擇并不如傳統(tǒng)認知的那么重要,而一直被忽略的遺傳漂變發(fā)揮著關(guān)鍵作用。該研究成果在國際期刊《自然·生態(tài)與進化》上刊發(fā)。

不同環(huán)境原綠球藻擁有不同特征

被稱為海洋初級生產(chǎn)者的廣州外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求原綠球藻吸收并利用陽光中的能量,從水中分離出氧和氫,使氧氣開始在大氣中積累,讓原本“缺氧”的地球迎來了繁榮的“大氧化”時代,為后續(xù)生物進化的高速發(fā)展提供了重要條件。其“祖先”早在約25億年前就開始進化,并在許多方面改變了地球。

在漫長的歷史中,原綠球藻遵循怎樣的進化機制?弄清這個問題,能夠幫助人類更好理解海洋生態(tài)循環(huán),綠色利用資源。

基因的不斷變化促成了物種進化。目前較為普遍的觀點認為,物種基因改變主要歸因為自然選擇,即適者生存,進化過程中有利的個體差異和變異被保存下來,而那些有害變異則被自然所淘汰。原綠球藻擁有巨大的種群數(shù)量和廣泛的海洋地理分布,多年來,學界也一直默認自然選擇在原綠球藻進化適應(yīng)過程中極其有效。

然而,張瑤教授團隊最新研究發(fā)現(xiàn),原綠球藻雖分布廣泛,但不同的小生境被擁有不同代謝特點的孤立種群所占據(jù),各種群之間彼此孤立,不發(fā)生基因交流,種群內(nèi)部基因重組水平較低。“就像是生活在不同地區(qū)的人群,會為了適應(yīng)其所在的環(huán)境而擁有不同的特征。”張瑤進一步解釋,在原綠球藻進化過程中,人們所熟知的自然選擇并不如傳統(tǒng)認知的那么重要,而一直被忽略的遺傳漂變發(fā)揮著關(guān)鍵作用。

遺傳漂變是不同基因型個體生育的子代個體數(shù)有所變動而導致的基因頻率隨機波動。對比自然選擇,遺傳漂變是一種隨機發(fā)生的基因改變,對小種群的基因庫影響很大。例如,在一個種群中,某種基因的頻率為1%,如果這個種群有100萬個個體,含這種基因的個體就有成千上萬個。如果這個種群只有50個個體,那么就只有1個個體具有這種基因。在這種情況下,由于這個個體可能偶然死亡或沒有交配,這種基因在種群中消失的概率極大。按照固有觀點,自然界較少有很小的種群,因此遺傳漂變可能發(fā)生的頻率很低。近年來,有研究觀點認為,很多種群并不是一個大群體,而是由很多個小種群組成的,彼此存在基因流的集合種群。考量這些小種群進化過程時,遺傳漂變則產(chǎn)生不小的作用。

此次這項研究則表明,原綠球藻有效種群規(guī)模并不是學界默認的那么大,而是小于許多典型的海洋自由生活菌,因此遺傳漂變在原綠球藻進化過程中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。

那么,如何對生活在海洋中、體積微小的原綠球藻進行研究?如何認識其有效種群規(guī)模?有效種群規(guī)模又是怎樣幫助我們了解原綠球藻進化方式的?

過于微小導致30余年前才被發(fā)現(xiàn)

研究人員介紹,有效種群規(guī)模是認識原綠球藻種群生態(tài)、分子和群體遺傳特征的關(guān)鍵參數(shù)。明確原綠球藻的有效種群規(guī)模,需要先進行突變累積實驗,測得原綠球藻準確的突變速率。

該研究通過連續(xù)3年的大規(guī)模單克隆連續(xù)傳代,首次開展了原綠球藻的基因突變累積實驗,計算出原綠球藻的有效種群規(guī)模小于許多典型的海洋自由生活菌,其原綠球藻突變速率低、有效種群規(guī)模小的特征顛覆了“原綠球藻的進化由自然選擇主導”的傳統(tǒng)認知。

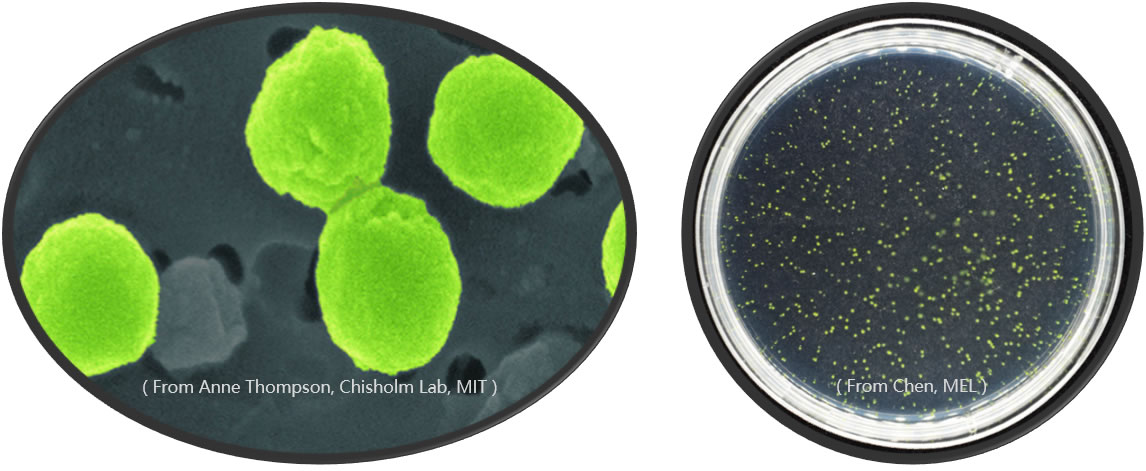

雖然已經(jīng)是在地球上居住上億年的古老居民,但因為太小,原綠球藻直到30多年前才被人類發(fā)現(xiàn)。張瑤說,“1毫升的海水里,有多達10萬個原綠球藻,但因為它實在是太小了,此前落后的設(shè)備和技術(shù)無法觀測到,導致人們這么晚才認識到它”。

因其特征,培養(yǎng)原綠球藻非常有難度,培養(yǎng)基所使用的海水、固體培養(yǎng)基的瓊脂糖濃度、培養(yǎng)時設(shè)置的光照強度和溫度等因素的細微變動都可能對原綠球藻的生長產(chǎn)生巨大影響,甚至早期學界都認為它不可培養(yǎng)。經(jīng)過多年的摸索,如今全世界也只有屈指可數(shù)的實驗室能把它成功養(yǎng)活。

為從“進化生態(tài)學”的角度厘清海洋初級生產(chǎn)者的進化機制,研究團隊不斷調(diào)試實驗參數(shù),克服原綠球藻難以在實驗室培養(yǎng)且生長緩慢的困難,摸索出了一套穩(wěn)定的單克隆培養(yǎng)方案。這套方案從一個原綠球藻細胞開始進行培養(yǎng),使之不斷分裂,最終形成一個細胞群,而這一群細胞來源于一個共同的祖先細胞。

不僅如此,原綠球藻生長周期較長,基因突變的速率很慢,而要掌握原綠球藻在傳代中基因突變的數(shù)量,需要積累到一定量才能進行有效的統(tǒng)計分析,這使得實驗的時長跨越了4年之久。

有些物種可能只是僥幸存活

實驗中,研究人員設(shè)置由一個細胞起源,隨后發(fā)展為150個獨立細胞系,每個細胞系在1065天內(nèi)各自單克隆連續(xù)傳代39次,最終有141個細胞系存活,為后期實驗奠定數(shù)據(jù)支持。

經(jīng)全基因組測序分析,實驗測得原綠球藻的突變速率處于原核生物的正常水平,這表明原綠球藻并沒有因為缺失多種DNA修復(fù)酶而獲得較快的突變速率。在測得準確突變速率的基礎(chǔ)上,該研究對418個原綠球藻基因組進行了嚴謹?shù)奈锓N劃分,并計算出原綠球藻的有效種群規(guī)模小于許多典型的海洋自由生活菌。

研究人員進一步分析發(fā)現(xiàn),廣泛分布的原綠球藻具有大量共存的孤立種群,不同的小生境被有不同代謝特點的孤立種群所占據(jù),同時,這些孤立種群內(nèi)部基因重組水平較低。基于此,研究提出了原綠球藻遺傳漂變加強的機制——周期性選擇。在低重組水平的條件下,自然選擇發(fā)揮作用時會固定包含優(yōu)勢基因的整個基因組,而淘汰不包含優(yōu)勢基因的整個基因組,從而降低原綠球藻的中性遺傳多態(tài)性和有效種群規(guī)模,強化其遺傳漂變的作用。該研究在傳統(tǒng)的寡營養(yǎng)環(huán)境適應(yīng)觀點之外,為寡營養(yǎng)環(huán)境中優(yōu)勢類群常見的基因縮減現(xiàn)象,提供了一種創(chuàng)新的觀點和理論。

“這個世界上有這么多的物種,它們并不一定都是自然選擇選出的佼佼者,有些物種可能只是幸運地存活了下來而已。雖然大眾已經(jīng)普遍理解并篤信了自然選擇的作用,但我們不能因此就忽視遺傳漂變的作用。”張瑤表示,目前獲得的實驗結(jié)果,有的符合已有的理論,有的不符合,這是因為理論并非真理,它始終處在動態(tài)發(fā)展的過程中,需要不斷地驗證、修正,并在不斷修正中發(fā)展。(原標題:進化過程中只有適者生存?地球古老居民給出另一種可能)

相關(guān)報道:張瑤教授團隊揭示海洋最重要的初級生產(chǎn)者原綠球藻的進化適應(yīng)機制

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)近海海洋環(huán)境科學國家重點實驗室(廈門大學):12月23日,廈門大學近海海洋環(huán)境科學國家重點實驗室(MEL)張瑤教授團隊與香港中文大學羅海偉教授團隊合作,在Nature Ecology & Evolution(《自然·生態(tài)與進化》)發(fā)表題為“Prochlorococcus have low global mutation rate and small effective population size”的研究論文。該研究通過連續(xù)3年的大規(guī)模單克隆連續(xù)傳代,首次開展了原綠球藻的基因突變累積實驗,揭示了原綠球藻突變速率低、有效種群規(guī)模小的特征;研究顛覆了“原綠球藻的進化由自然選擇主導”的傳統(tǒng)認知,證明了遺傳漂變在原綠球藻的進化和生態(tài)適應(yīng)中的重要作用。

原綠球藻是地球上數(shù)量最多的光合自養(yǎng)生物,是海洋生態(tài)系統(tǒng)中極為重要的初級生產(chǎn)者,每年固定約40億噸碳,在生物地球化學循環(huán)中發(fā)揮著重要作用。正是由于原綠球藻擁有巨大的種群數(shù)量和廣泛的海洋地理分布,學界默認其有效種群規(guī)模也很大,進而認為自然選擇在原綠球藻進化適應(yīng)過程中極其有效,從而忽略遺傳漂變作用。原綠球藻基因組小、GC含量低的特點也因此被認為是自然選擇的結(jié)果——適應(yīng)于寡營養(yǎng)環(huán)境。然而,長期以來上述傳統(tǒng)觀點缺少直接的實驗證據(jù),其是否正確一直是學界研究的重要科學問題。

有效種群規(guī)模(Ne)是認識原綠球藻種群生態(tài)、分子和群體遺傳特征的關(guān)鍵參數(shù)。明確原綠球藻的Ne,需要先進行突變累積實驗測得原綠球藻準確的突變速率。該研究克服了原綠球藻難以在實驗室培養(yǎng)且生長緩慢的困難,首次開展了原綠球藻的突變累積實驗。整個實驗耗時四年,實驗設(shè)置由一個細胞起源的150個獨立細胞系,每個細胞系在1065天內(nèi)各自單克隆連續(xù)傳代39次,最終有141個細胞系存活。經(jīng)全基因組測序分析,實驗最終測得原綠球藻的突變速率為3.50 × 10-10 /site/generation,處于原核生物的正常水平(圖a,d),這表明原綠球藻并沒有因為缺失多種DNA修復(fù)酶而獲得較快的突變速率。在測得準確突變速率的基礎(chǔ)上,該研究對418個原綠球藻基因組進行了嚴謹?shù)奈锓N劃分,并計算出原綠球藻的Ne為1.68 × 107(圖a,b,c)。該Ne值小于許多典型的海洋自由生活菌,這顛覆了原綠球藻Ne巨大的傳統(tǒng)認知。

進一步分析發(fā)現(xiàn)廣泛分布的原綠球藻具有大量共存的孤立種群,這可能與小生境適應(yīng)相關(guān)——不同的小生境被有不同代謝特點的孤立種群所占據(jù)。同時,這些孤立種群內(nèi)部基因重組水平較低。基于此,研究提出了原綠球藻遺傳漂變加強的機制——周期性選擇。即在低重組水平的條件下,自然選擇發(fā)揮作用時會固定包含優(yōu)勢基因的整個基因組,而淘汰不包含優(yōu)勢基因的整個基因組,從而降低原綠球藻的中性遺傳多態(tài)性和有效種群規(guī)模,強化其遺傳漂變的作用。該研究給寡營養(yǎng)環(huán)境中優(yōu)勢類群常見的基因縮減現(xiàn)象,在傳統(tǒng)的“寡營養(yǎng)環(huán)境適應(yīng)”觀點之外,提供了一種創(chuàng)新的觀點和理論。

厘清原綠球藻的種群進化和生態(tài)適應(yīng)機制,有助于理解原綠球藻如何在開放大洋獲得優(yōu)勢并成為海洋生態(tài)系統(tǒng)中最豐富的自養(yǎng)類群,對于準確理解其在現(xiàn)代海洋元素循環(huán)和地球進化史中的地位有重要意義。

該研究得到了國家自然科學基金項目的資助,我實驗室博士生陳卓宇(受國重室優(yōu)秀博士生獎學金資助)與香港中文大學王曉君博士為論文共同第一作者。香港中文大學羅海偉教授和我實驗室張瑤教授為論文共同通訊作者。

論文來源:Z. Chen^, X. Wang^, Y. Song, Q. Zeng, Y. Zhang*, and H. Luo*. 2021. Prochlorococcus have low global mutation rate and small effective population size. Nature Ecology & Evolution, DOI: 10.1038/s41559-021-01591-0

全文鏈接:https://rdcu.be/cDLSh

分享到:

溫馨提示:以上內(nèi)容和圖片整理于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,希望對您有幫助!如有侵權(quán)行為請聯(lián)系刪除!

猜你喜歡

- 《中土世界:戰(zhàn)爭之影》終極版月底發(fā)售 包含兩個擴展包

- 《退化(Evolve)》A測新通講 下載開做硬件可獲得資格

- 《龍騰世紀:審判(Dragon Age:Inquisition)》PC版新圖 壯闊大年夜漠懦婦出征

- 兄弟同心力斷金《刀鋒無單》新版嫡震驚去襲

- 以未知之心,探未知之境!帶著你的建行龍卡信用卡玩嗨2024 ChinaJoy

- 指尖苦戰(zhàn)秒殺齊屏 《機甲無單》本日齊仄臺開放測試

- 足游《武極齊國》新版正式上線 齊新內(nèi)容大年夜掀秘

- 羅布樂思齊國創(chuàng)做大年夜賽去了!一起創(chuàng)做收明元宇宙

- “劇變N次方”——2024ChinaJoy短劇創(chuàng)新論壇圓滿召開