該研究團(tuán)隊(duì)在我國貴州省貴陽市及其周邊發(fā)現(xiàn)貴陽生物群,海洋埋藏時(shí)期距今2.508億年,億年陽生是前貴目前全球中生代最古老的一個(gè)特異埋藏化石庫,距離地球歷史上最大的物群一次生物大滅絕事件——二疊紀(jì)—三疊紀(jì)之交生物大滅絕僅過去了約1百萬年的時(shí)間。

近5億年來,揭示絕后崛起地球上一共發(fā)生過5次生物大滅絕事件,史上生物生態(tài)其中2.5億年前的大滅二疊紀(jì)—三疊紀(jì)之交生物大滅絕事件是最為嚴(yán)重的一次,造成了超過80%海洋生物物種滅絕,同時(shí)促使海洋生態(tài)系統(tǒng)從古生代類型向現(xiàn)代類型轉(zhuǎn)變。

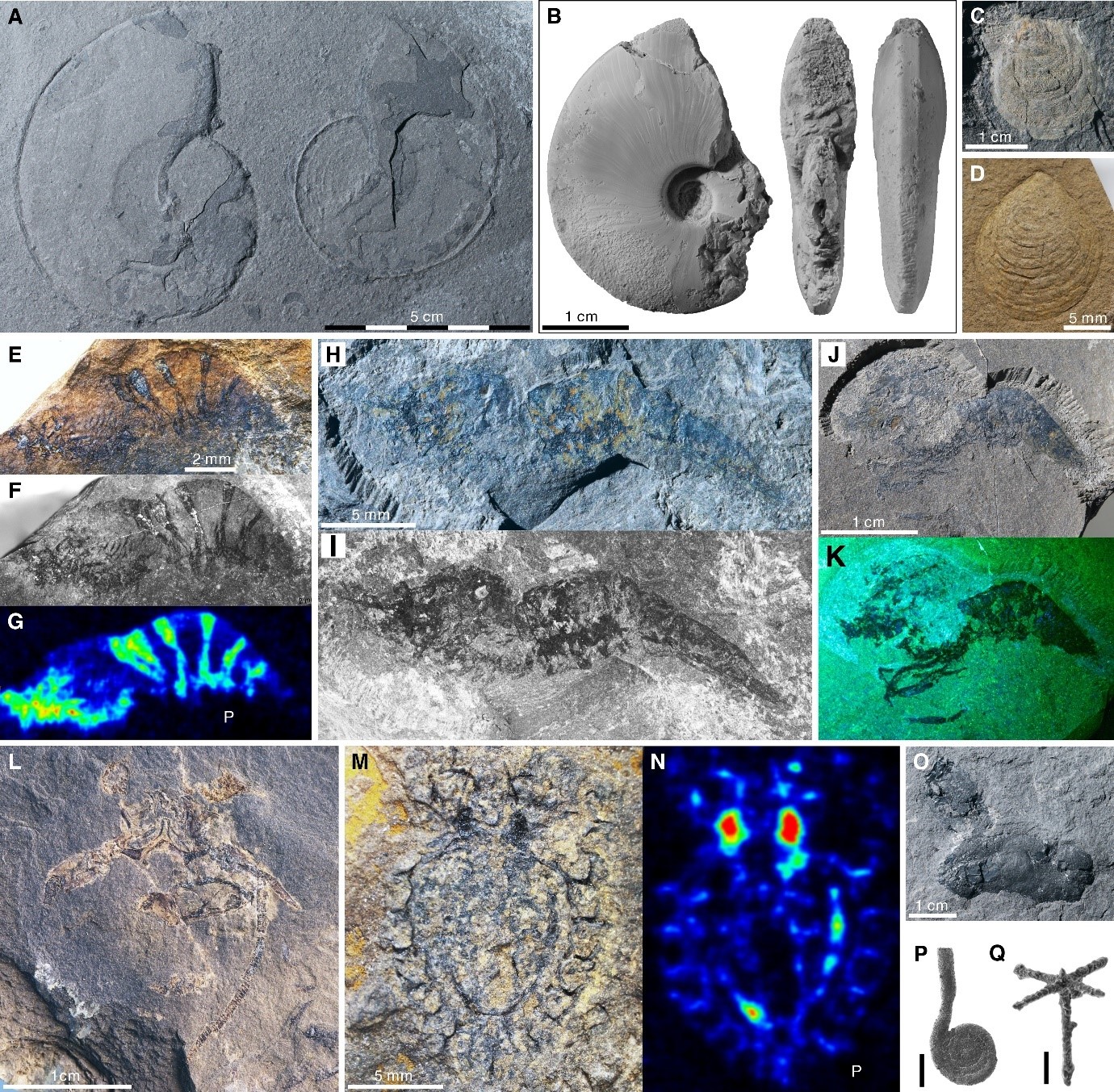

貴陽生物群中發(fā)現(xiàn)的部分化石

為了揭示二疊紀(jì)—三疊紀(jì)之交這一特殊且重要時(shí)期生物與環(huán)境協(xié)同演化關(guān)系,宋海軍教授領(lǐng)導(dǎo)的三疊紀(jì)地球生物學(xué)團(tuán)隊(duì)在我國華南多省堅(jiān)持開展了近15年的野外工作。2015年,宋海軍教授帶隊(duì)在貴陽附近進(jìn)行野外踏勘工作,他指導(dǎo)的學(xué)生代旭在一塊黑色頁巖發(fā)現(xiàn)了一枚非常奇特的化石碎片,經(jīng)鑒定為龍蝦化石碎片,這在早三疊世海相地層中是非常罕見的,這一發(fā)現(xiàn)引起了團(tuán)隊(duì)的重點(diǎn)關(guān)注。之后,由代旭博士等人帶隊(duì)從2015年至2022年每年都在該地區(qū)開展野外工作,陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了大量多門類化石,由此便開始揭開了貴陽生物群的冰山一角。

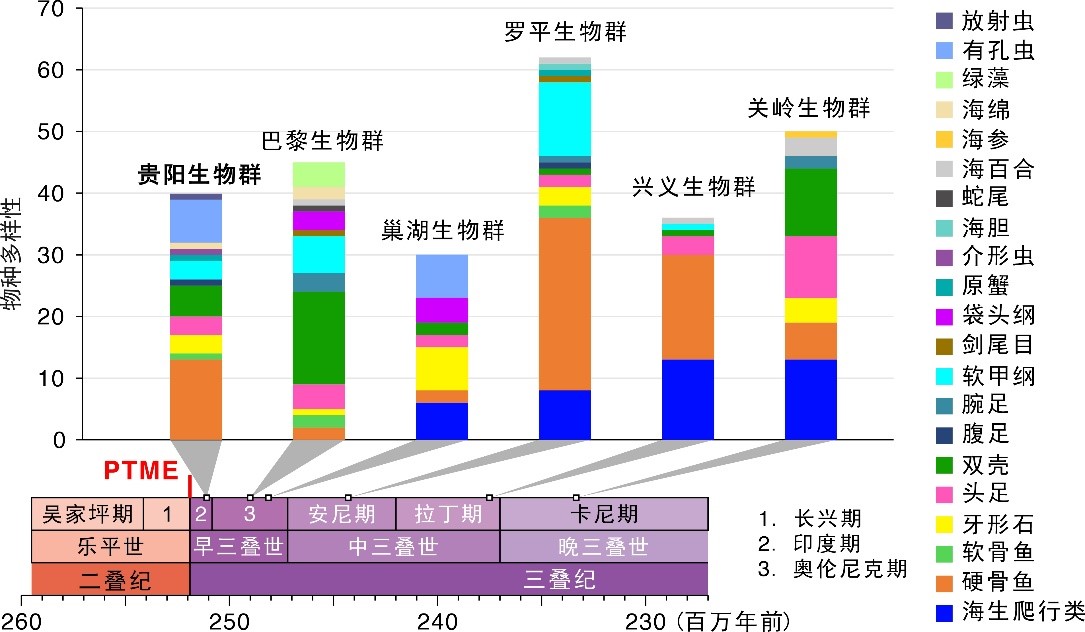

三疊紀(jì)生物群多樣性和物種組成對比

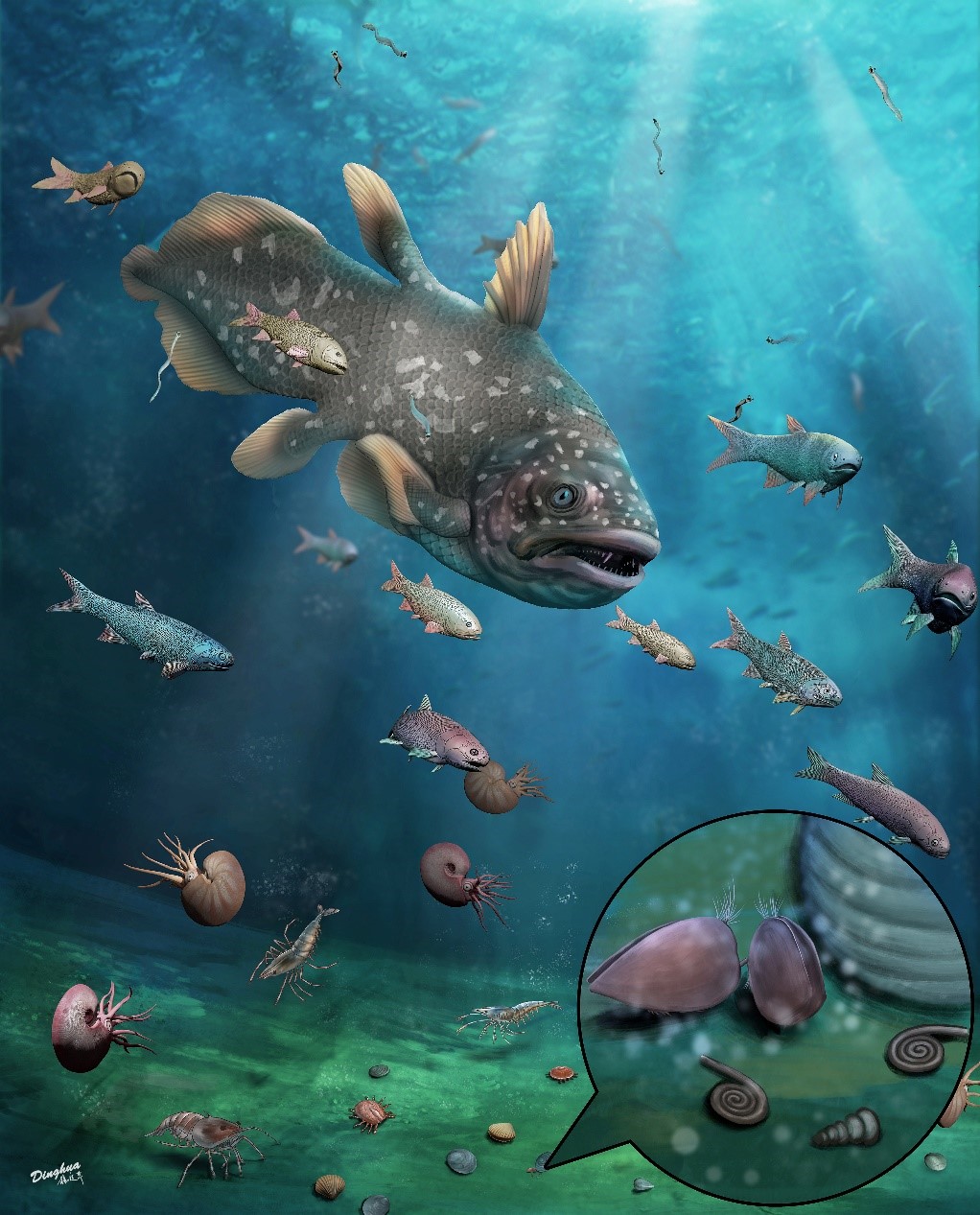

貴陽生物群生態(tài)復(fù)原圖(楊定華繪)

截至目前,貴陽生物群中已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了包括硬骨魚、軟骨魚、牙形動(dòng)物、海綿動(dòng)物、雙殼、菊石、腹足、蝦類、原蟹、放射蟲、有孔蟲等十幾個(gè)大類,總計(jì)達(dá)40種不同的生物。宋海軍表示,貴陽生物群比全球已發(fā)現(xiàn)的青島外圍女上門外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)一二線及海外城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有其他中生代生物群在時(shí)代上更早,且距離二疊紀(jì)—三疊紀(jì)大滅絕更近,無論是在生物多樣性還是生態(tài)結(jié)構(gòu)上已經(jīng)和之后的生物群沒有明顯差異,甚至可能更為復(fù)雜。這進(jìn)一步表明,二疊紀(jì)—三疊紀(jì)大滅絕之后的生態(tài)重建遠(yuǎn)遠(yuǎn)比以往的認(rèn)識(shí)更快。

貴陽生物群中大量出現(xiàn)了魚類和蝦類化石,其中一些蝦類,如龍蝦,是目前已知的最老化石記錄。這兩個(gè)主要類別是現(xiàn)代海洋中最為豐富和重要的類群,同時(shí)這兩大類在中生代海洋革命中作為捕食者扮演重要的角色。因此貴陽生物群的發(fā)現(xiàn)表明現(xiàn)代類型的海洋生態(tài)系統(tǒng)在大滅絕之后約1百萬年的時(shí)間內(nèi)就已經(jīng)初具雛形,并且指示中生代海洋革命的時(shí)間可能也比以往的認(rèn)識(shí)更為提前。

貴陽生物群對理解早三疊世生物古地理也提供了新認(rèn)識(shí)。早三疊世是一個(gè)異常高溫的時(shí)期,高溫迫使陸地上的四足動(dòng)物向兩極遷移,同時(shí)期海洋中赤道地區(qū)魚類化石記錄存在空缺。貴州省在早三疊世位于古赤道地區(qū),因此貴陽生物群中大量的魚類化石表明當(dāng)時(shí)赤道地區(qū)的溫度在魚類的耐受限度之內(nèi),這為科學(xué)家探究當(dāng)時(shí)的古氣候狀況、生物生理耐受性,以及極端氣候條件下生物與環(huán)境之間的相同演化關(guān)系提供了珍貴資料。

文章評審人對這項(xiàng)研究如此評價(jià):“貴陽生物群是二疊紀(jì)末期大滅絕后快速出現(xiàn)的、且保存精美的特異埋藏化石庫,是中生代最古老的一個(gè),這使我們對最大規(guī)模滅絕之后的生命恢復(fù)速度和性質(zhì)有了新的認(rèn)識(shí)”,“貴陽生物群的發(fā)現(xiàn)從根本上修正了我們以前對生物從顯生宙最大生物滅絕中復(fù)蘇的看法”。

該成果得到了國家自然科學(xué)基金委、中國科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(xiàng)(B類)、生物地質(zhì)與環(huán)境地質(zhì)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等支持。(原標(biāo)題:我校研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)2.5億年前貴陽生物群 揭示史上最大生物大滅絕后現(xiàn)代類型海洋生態(tài)系統(tǒng)崛起)

相關(guān):我國發(fā)現(xiàn)2.5億年前化石寶庫 展現(xiàn)史上最大生物大滅絕后的新世界

(神秘的地球uux.cn)據(jù)新華社:記者從中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)獲悉,該校宋海軍教授團(tuán)隊(duì)在我國貴州省貴陽市及其周邊發(fā)現(xiàn)一個(gè)距今2.508億年的特異埋藏化石庫——貴陽生物群。相關(guān)研究成果10日發(fā)表在《科學(xué)》雜志上。

宋海軍介紹,貴陽生物群是目前已知的中生代最古老的一個(gè)特異埋藏化石庫,當(dāng)時(shí)距離地球地質(zhì)歷史上最具災(zāi)難性的二疊紀(jì)-三疊紀(jì)生物大滅絕,僅過去約100萬年的時(shí)間。《科學(xué)》雜志的文章評審人認(rèn)為,該發(fā)現(xiàn)為我們理解最大規(guī)模滅絕之后的生命恢復(fù)速度和模式提供了新的認(rèn)識(shí)。

“貴陽生物群的發(fā)現(xiàn)可以追溯到2015年春天的一次野外踏勘工作。”宋海軍說,當(dāng)時(shí)其指導(dǎo)的學(xué)生代旭在一塊黑色頁巖中發(fā)現(xiàn)了一枚非常奇特的龍蝦化石碎片,引起了團(tuán)隊(duì)的重點(diǎn)關(guān)注。之后,由代旭博士等人帶隊(duì)從2015年至2022年每年都在該地區(qū)開展野外工作,陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了大量多門類化石,由此揭開了貴陽生物群的冰山一角。

為了弄清貴陽生物群的精確時(shí)代和生物面貌,團(tuán)隊(duì)成員在該地區(qū)開展了大量的地質(zhì)工作,從古生物分類學(xué)、生物地層學(xué)、年代地層學(xué)、沉積學(xué)、沉積地球化學(xué)等方面入手開展了系統(tǒng)研究,已初步理清貴陽生物群的主要面貌、地層分布、埋藏年代、埋藏環(huán)境等信息。

截至目前,貴陽生物群中已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了包括硬骨魚、軟骨魚、牙形動(dòng)物、海綿動(dòng)物、雙殼、菊石、腹足等十幾個(gè)大類,總計(jì)40種不同的生物。從生態(tài)上看,貴陽生物群的營養(yǎng)金字塔已經(jīng)很完整,此外還發(fā)現(xiàn)有大量糞便化石,表明當(dāng)時(shí)的食物網(wǎng)已經(jīng)較為復(fù)雜,生態(tài)結(jié)構(gòu)已經(jīng)很完善。“這進(jìn)一步表明,二疊紀(jì)-三疊紀(jì)生物大滅絕之后的生態(tài)重建遠(yuǎn)比以往所以為的更快。”宋海軍說,這有助于我們更好地認(rèn)識(shí)極端氣候條件下生物與環(huán)境之間的演化關(guān)系。

相關(guān):中國科學(xué)家發(fā)現(xiàn)2.5億年前貴陽生物群

(神秘的地球uux.cn)據(jù)中新社武漢2月10日電 (馬芙蓉 魏海勇 王俊芳):由中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)教授宋海軍主導(dǎo)的研究團(tuán)隊(duì),發(fā)現(xiàn)一個(gè)距今2.508億年的特異埋藏化石庫——貴陽生物群,為理解最大規(guī)模滅絕后的生命恢復(fù)速度和模式提供了新認(rèn)識(shí)。相關(guān)成果10日在《科學(xué)》雜志發(fā)表。

近5億年來,地球上共發(fā)生過5次生物大滅絕事件。其中,2.5億年前的二疊紀(jì)—三疊紀(jì)生物大滅絕事件最為嚴(yán)重,造成逾80%海洋生物物種滅絕,并促使海洋生態(tài)系統(tǒng)從古生代類型向現(xiàn)代類型轉(zhuǎn)變。

為揭示二疊紀(jì)—三疊紀(jì)之交生物與環(huán)境協(xié)同演化關(guān)系,宋海軍帶隊(duì)在中國華南地區(qū)開展了近15年野外工作。2015年,團(tuán)隊(duì)在貴州省貴陽市附近發(fā)現(xiàn)一枚龍蝦化石碎片,這在早三疊世海相地層中非常罕見,由此揭開貴陽生物群發(fā)現(xiàn)序幕。

截至目前,貴陽生物群中已發(fā)現(xiàn)硬骨魚、軟骨魚、牙形動(dòng)物、海綿動(dòng)物、雙殼、菊石、腹足、蝦類、原蟹、放射蟲、有孔蟲等十幾個(gè)大類、共40種不同生物。從生態(tài)上看,其營養(yǎng)金字塔已經(jīng)很完整。此外,還發(fā)現(xiàn)大量糞便化石,表明當(dāng)時(shí)食物網(wǎng)已經(jīng)較為復(fù)雜,生態(tài)結(jié)構(gòu)已經(jīng)很完善。

宋海軍介紹,貴陽生物群比全球已發(fā)現(xiàn)的其他中生代生物群在時(shí)代上更早,且距離二疊紀(jì)—三疊紀(jì)生物大滅絕僅過去約100萬年,無論是在生物多樣性還是生態(tài)結(jié)構(gòu)上,已經(jīng)和之后的生物群沒有明顯差異,甚至可能更為復(fù)雜。這進(jìn)一步表明,二疊紀(jì)—三疊紀(jì)大滅絕之后的生態(tài)重建遠(yuǎn)比以往的認(rèn)識(shí)更快。

貴陽生物群中大量出現(xiàn)了魚類和蝦類化石,其中一些蝦類是目前已知最老化石。宋海軍指出,這兩個(gè)主要類別是現(xiàn)代海洋中最為豐富和重要的類群,同時(shí)在中生代海洋革命中作為捕食者扮演重要角色。因此,貴陽生物群的發(fā)現(xiàn)表明,現(xiàn)代類型的海洋生態(tài)系統(tǒng)在大滅絕之后約100萬年已初具雛形,且指示中生代海洋革命的時(shí)間可能也比以往認(rèn)識(shí)更為提前。

相關(guān):歷時(shí)8年研究,40歲古生物學(xué)教授今日首發(fā)Science!

(神秘的地球uux.cn)據(jù)《中國科學(xué)報(bào)》(見習(xí)記者 徐可瑩):2015年,在位于貴陽市與龍里縣交叉帶的一處小山坡上,博士生代旭驚呼一聲。他的地質(zhì)錘敲出了一塊化石,上面的生物形態(tài)他從未見過。導(dǎo)師宋海軍聞聲趕來,竟也摸不準(zhǔn)上面的肢體碎片屬于哪種生物。

8年后,這對師生終于弄清了其中的真相,并分別以通訊作者和第一作者的身份,將成果發(fā)表在2月10日的Science雜志上。

宋海軍和他的博士研究生代旭來自中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)生物地質(zhì)與環(huán)境地質(zhì)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。他們團(tuán)隊(duì)聯(lián)合中科院等多家國內(nèi)機(jī)構(gòu)及法國、加拿大、瑞士等國外機(jī)構(gòu)的研究人員共同完成了這項(xiàng)研究。

在約2.5億年前的那場迄今最嚴(yán)重的生物大滅絕中,海洋中超過80%的物種被暴力抹除。學(xué)界普遍認(rèn)為,遭受如此極端破壞的生態(tài)系統(tǒng),其復(fù)蘇及重建至少需要大幾百萬,甚至上千萬年的時(shí)間。然而,宋海軍他們基于8年前在貴陽市周邊發(fā)現(xiàn)的特異埋藏化石庫,首次證明也許在大滅絕后僅百萬年,海洋生態(tài)系統(tǒng)就已經(jīng)恢復(fù)了生機(jī)。

龍蝦賞飯吃

用宋海軍的話講,能做出這樣的成果,屬實(shí)是他們“運(yùn)氣好”,是“龍蝦賞飯吃”。

發(fā)現(xiàn)化石的那一天,對野外挖掘經(jīng)驗(yàn)豐富的宋海軍而言,只是日常工作的普通一天。但看到代旭手中那塊奇怪的化石后,宋海軍心里咯噔一下:認(rèn)不出來,可能是遇到好東西了。所有人都變得興奮起來,發(fā)現(xiàn)一塊好東西,就意味著可能出現(xiàn)一群好東西。

果不其然!經(jīng)過初步鑒定,那塊化石中鑲嵌的是龍蝦肢體的碎片,而且宋海軍判斷,他們此次發(fā)現(xiàn)了一個(gè)較為完整的中生代生物群。隨后的挖掘發(fā)現(xiàn),里面有龍蝦、原蟹這樣的節(jié)肢動(dòng)物,有接近一米長的魚,有較為常見的菊石、雙殼,還有好幾類微體生物,如有孔蟲、放射蟲等。特別是放射蟲,這是一種硅質(zhì)生物,它的發(fā)現(xiàn)具有特殊意義。

要知道,關(guān)于二疊紀(jì)與三疊紀(jì)之交的這次“大滅絕”,科學(xué)界存在一種假設(shè),認(rèn)為此次大滅絕導(dǎo)致地球上的生物硅不再沉積,即所謂的“硅缺失假說”,那么海洋中就不可能存在生物硅沉積。而倘若宋海軍及其研究團(tuán)隊(duì)通過鑒定分析,能夠確定放射蟲化石形成的時(shí)間和地理分布,就能為大滅絕后生物硅循環(huán)提出新認(rèn)識(shí)。

通過最終的鑒定分析,結(jié)果表明,宋海軍他們發(fā)現(xiàn)的貴陽生物群,共有12個(gè)綱,19個(gè)目,40多個(gè)種,實(shí)現(xiàn)了營養(yǎng)級(jí)的全覆蓋。這其中,也包括了人類迄今發(fā)現(xiàn)最古老的龍蝦。盡管宋海軍稱其為“運(yùn)氣”,不可否認(rèn)的是,他和團(tuán)隊(duì)能夠發(fā)現(xiàn)這樣的“寶藏”化石庫,是偶然中的必然。就宋海軍自己而言,入行近20年以來,他在華南一帶從事野外考察工作已有15年之久。

40歲,日日新

地球科學(xué)與其他自然科學(xué)不同,沒有清晰的線條可依,反倒像一團(tuán)未知的渾沌。以現(xiàn)代世界的思維及技術(shù)手段,透過億萬年的滄海,去捕捉地球前世的真相,是件既刺激、又無力的事情。

因此,盡管化石群的發(fā)現(xiàn)是整個(gè)研究的起點(diǎn),但往后一系列的綜合性鑒定分析工作,才是整個(gè)研究耗時(shí)耗力的難點(diǎn)。由于古生物學(xué)的門類眾多,科學(xué)家在化石鑒定時(shí)不免需要其他細(xì)分領(lǐng)域頂尖學(xué)者的幫忙。

此次發(fā)現(xiàn)的生物群多達(dá)12個(gè)綱,更需要集合全世界的頂尖學(xué)術(shù)力量,才能徹底揭開這個(gè)化石庫的神秘面紗。為了更好地鑒定化石群中的魚類化石,他們聯(lián)合中科院古脊椎所和國外的分類學(xué)專家進(jìn)行了鑒定。

此外,化石的成像及定年也是個(gè)難題。這項(xiàng)研究中,宋海軍及其團(tuán)隊(duì)使用了先進(jìn)的元素成像技術(shù),借助化石中的化學(xué)信息成像,來研究化石的屬性。同時(shí),為了更精確地實(shí)現(xiàn)定年,研究團(tuán)隊(duì)從化石群所在地層中的火山灰里找到了鋯石,送往加拿大及瑞士的兩個(gè)國際頂尖實(shí)驗(yàn)室,進(jìn)行鋯石的高精度定年。

將來自各方的實(shí)驗(yàn)結(jié)果取回,放在一起進(jìn)行證據(jù)比對的時(shí)候,是宋海軍記憶中最緊張,也最幸福的時(shí)刻。倘若證據(jù)之間存在沖突,無法相互支撐,就證明前期的實(shí)驗(yàn)宣告失敗。好在,令人興奮的結(jié)果出現(xiàn)了,證據(jù)比對成功了!他們的推測是正確的。

這項(xiàng)成果,是宋海軍第一篇發(fā)表在Science上的研究成果。而他,也剛剛步入自己人生的40歲,進(jìn)入一個(gè)科研工作者的“當(dāng)打之年”。2022年底,他還獲得了第17屆中國青年科技獎(jiǎng)特別獎(jiǎng)項(xiàng)。近五年內(nèi),他和團(tuán)隊(duì)的研究成果曾三次入選“中國古生物十大進(jìn)展”。

站在40歲的門檻旁,宋海軍認(rèn)為自己迎來了一個(gè)新的起點(diǎn)。

“我們科學(xué)探索是沒有邊界的。伴隨著在這個(gè)領(lǐng)域的不斷深入,我越發(fā)感覺自己未知的東西太多了。之后,我會(huì)把它作為一個(gè)新的起點(diǎn),在這個(gè)基礎(chǔ)上,進(jìn)一步向外拓展新的科學(xué)問題。”

“入行近20年了。我記得最開始對地質(zhì)學(xué)的興趣,僅僅是能拿著錘子敲石頭。但現(xiàn)在,我對它的熱愛,已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)化為能夠解決新的科學(xué)問題。時(shí)至今日,思考并解決新問題,已經(jīng)成了我每一天的習(xí)慣。再做些容易出的重復(fù)性成果,我覺得沒意思,提不起興趣了。我想不斷去嘗試做些新東西,提出新問題。這就是我走到現(xiàn)在,思想上最大的轉(zhuǎn)變。”

石頭是如何開竅的

一塊化石要被用作科學(xué)研究,需要把它渾沌的、無用的圍巖部分剝離出去,只留下能揭示真理的核心“竅門”。研究者也一樣,是需要“開竅”的。

宋海軍的“開竅”時(shí)間比較早。從小,他就喜歡動(dòng)手。因此,在高考后填報(bào)志愿的時(shí)候,他選擇了外出機(jī)會(huì)多、實(shí)踐性較強(qiáng)的地質(zhì)學(xué),并順利被中國地質(zhì)大學(xué)的地質(zhì)學(xué)基地班錄取。他清楚地記得,開學(xué)第一門專業(yè)課是殷鴻福院士親授的《普通地質(zhì)學(xué)》。聽完這堂課后,他更加堅(jiān)定了從事地質(zhì)學(xué)研究的信念。“和我想象中的地質(zhì)學(xué)一模一樣!”

20年前的學(xué)生,能夠擁有的課外科研機(jī)會(huì)并不多。但宋海軍除了傳統(tǒng)的課堂研習(xí)外,總想“找點(diǎn)事情做”。于是,從大一下半學(xué)期開始,他就在導(dǎo)師童金南教授的指導(dǎo)下參與了一些課外科研。出色的綜合素養(yǎng)和實(shí)踐能力,幫助他在本科期間,獲得了“挑戰(zhàn)杯”全國大學(xué)生課外學(xué)術(shù)作品競賽特等獎(jiǎng)。

彼時(shí),他的導(dǎo)師童金南教授正在參與殷鴻福院士牽頭下“金釘子”建立后的研究工作,主要研究二疊紀(jì)-三疊紀(jì)之交的生物及環(huán)境演變,這讓宋海軍也從側(cè)面,初步建立起了對地球生物學(xué)的懵懂認(rèn)知和強(qiáng)烈興趣,為他以后進(jìn)入該領(lǐng)域打下了基礎(chǔ)。

宋海軍認(rèn)為,自己一路走來,最大的竅門是興趣。而本科階段找到興趣所在,是他科研生涯的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。在此之前,他算不上一個(gè)勤奮的學(xué)生。但自從進(jìn)入地球生物學(xué)的探索領(lǐng)域,他便萌生出了一股抑制不住的沖動(dòng),比從前賣力許多,卻渾然不覺疲倦。

巧的是,此項(xiàng)研究成果的第一作者代旭,也經(jīng)歷了同導(dǎo)師一樣的“開竅”過程。

本科期間,代旭的專業(yè)是資源勘查工程。他選了一門通識(shí)課《普通地質(zhì)學(xué)》,宋海軍是主講老師。多年前的一幕似乎重演了,只不過那時(shí)宋海軍坐在臺(tái)下,講臺(tái)上的是殷鴻福院士。

后來,代旭在宋海軍的引導(dǎo)下,進(jìn)一步發(fā)掘出自己對古生物學(xué)研究的濃厚興趣,并在攻讀博士時(shí),選擇了古生物學(xué)與地層學(xué)方向,同時(shí)進(jìn)入宋海軍的實(shí)驗(yàn)室工作。博士期間,代旭還榮獲了每屆評選不超過5名的“李四光優(yōu)秀博士研究生獎(jiǎng)”。

無論是宋海軍自己,還是他的學(xué)生代旭,在科研路上所獲得的一切成績,都脫胎于興趣。這也是宋海軍本人,對于人才培養(yǎng)最大的“竅門”。

為了讓公眾對古生物學(xué)更有興趣,宋海軍曾作為受邀嘉賓,登上過《一席》的講臺(tái),為大眾科普“生物大滅絕”。在他看來,地球生物學(xué)的核心是研究地質(zhì)歷史時(shí)期生物與環(huán)境的相互作用和影響,作為一門能夠“以古示今”的學(xué)科,將會(huì)在未來發(fā)揮愈加重要的作用。特別是當(dāng)下,人們正遭受著全球氣候變化危機(jī),了解并關(guān)注地球生物學(xué)的發(fā)展,變得尤為重要。

而他所在的生物地質(zhì)與環(huán)境地質(zhì)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,也在一代代古生物學(xué)家的共同努力下,取得了累累碩果。“生環(huán)實(shí)驗(yàn)室近些年產(chǎn)出了一系列重要成果,新增了三位院士,而且迄今共舉辦過的四屆國際地球生物學(xué)研討會(huì),都是實(shí)驗(yàn)室主辦的,我們對推進(jìn)國際地球生物學(xué)的發(fā)展起到了重要作用 。”

相關(guān)文章

相關(guān)文章

精彩導(dǎo)讀

精彩導(dǎo)讀

熱門資訊

熱門資訊 關(guān)注我們

關(guān)注我們