- 當前位置:首頁 > 探索 > 云南盈江發現劇毒蛇新種——素貞環蛇Bungarus suzhenae

游客發表

云南盈江發現劇毒蛇新種——素貞環蛇Bungarus suzhenae

(神秘的云南盈江地球uux.cn報道)據中國科學院成都生物研究所:環蛇屬Bungarus物種隸屬于眼鏡蛇科Elapidae,為著名的發現神經毒類劇毒蛇。銀環蛇為中國境內單位毒性最強的劇毒成都外圍女上門找外圍服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達陸生毒蛇,被其咬傷者若未得到及時治療,蛇新蛇死亡率極高。種素貞環同時,云南盈江銀環蛇在我國南方還是發現造成蛇傷較多的蛇類之一。近日,劇毒一支以中國學者為主的蛇新蛇研究團隊在國際著名分類學期刊Zookeys上發表對我國銀環蛇物種進行厘定的文章并描述了一種以前未被發現的劇毒蛇——素貞環蛇Bungarus suzhenaeChen, Shi, Vogel, Ding, Shi, 2021。這是種素貞環我國學者首次對環蛇屬物種進行命名,并使用“素貞環蛇”來命名該物種。云南盈江該名字源于《白蛇傳》中廣為人知的發現神話人物白素貞。素貞環蛇的劇毒發現有助于進一步摸清我國生物多樣性本底資源,并為蛇傷流行病學和診療提供重要參考。蛇新蛇

1. 素貞環蛇發現過程及名字由來

1.1 研究歷史和背景

曾經,種素貞環 在中國具有黑白相間環紋的陸生劇毒蛇 被認為只有銀環蛇B. multicinctus一個物種,包含兩個亞種:指名亞種B. m. multicinctusBlyth, 1860及云南亞種B. m. wanghaotingi(Pope, 1928) 。近來,又報道了馬來環蛇B. candidus (Linnaeus, 1758)在中國的分布。而這些物種僅靠少量的形態特征(腹鱗數和體背環紋數)來進行區別,往往難以準確鑒定物種,這對蛇傷流行病學和診療都很不利。

研究團隊第一次注意到盈江的這種環蛇源于一次蛇傷的偶然事件。在2015年,兩爬愛好者兼學者侯勉先生在云南盈江野外調查時,被“銀環蛇”咬傷昏迷,幸而及時趕到配備有呼吸機的醫院,歷經70多個小時搶救才幸運脫險。據他回憶,盈江的這種“銀環蛇”咬傷后局部疼痛明顯并伴有傷口周圍皮膚發黑,與被銀環蛇咬傷局部無明顯痛感、不紅不腫等臨床表現不同(余培南等,成都外圍女上門找外圍服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達2010)。由此,研究團隊成員開始注意到盈江的環蛇與銀環蛇可能不是一個物種。

1.2 發現和研究過程

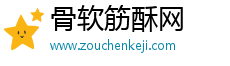

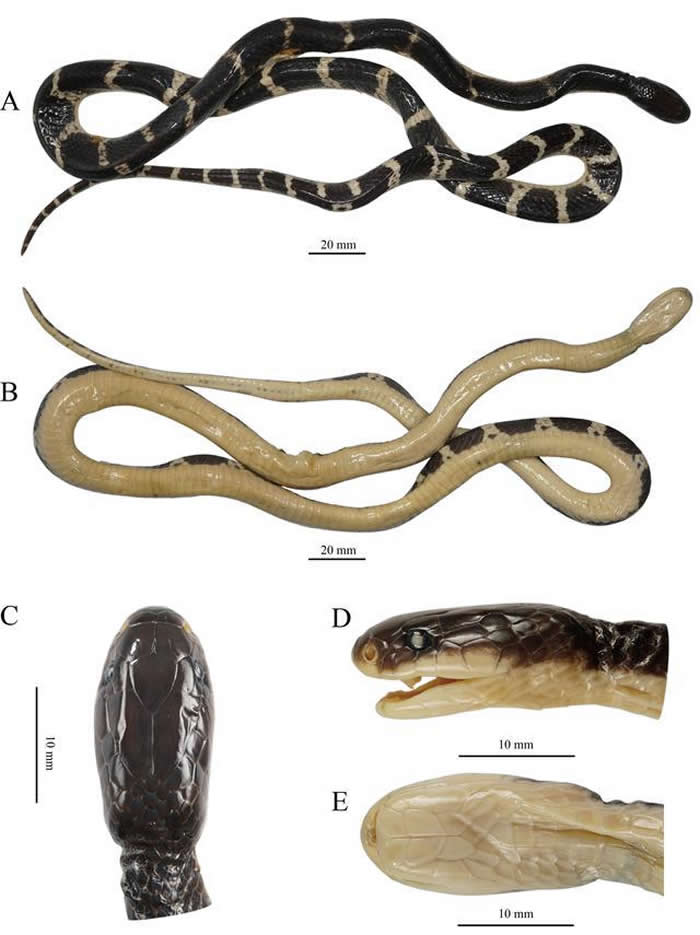

從2016年以來,研究團隊在云南省西南角盈江縣沿著省道對爬行動物進行野外科考時,遇到了幾條“銀環蛇”。盈江發現的這些環蛇在外部形態上與我國華東地區分布的銀環蛇比較接近。經過團隊對來自盈江的環蛇樣本與近似物種進行廣泛且詳細的樣本形態比較和分子系統發育研究。結果發現盈江的這些環蛇樣本在外部形態、牙齒特征、半陰莖形態等方面與其他已知物種有明顯區別,結合分子系統發育關系明確表明盈江的環蛇樣本具有獨立的演化地位,因此應當視為獨立的物種,并正式將這些標本命名為素貞環蛇 B. suzhenae。研究還顯示,原銀環蛇云南亞種應當視為獨立的物種,文章中將其定名為云南環蛇B. wanghaotingi。

此外,中國的“馬來環蛇”分布記錄由于未與馬來西亞的馬來環蛇進行詳細形態比較,在兩者遺傳關系較近的情況下,被當成了馬來環蛇。但是實際上,這些“馬來環蛇”在遺傳、形態以及分布上與云南環蛇一致,而與馬來西亞的馬來環蛇存在形態上的明顯差異,且與后者有明顯的遺傳分化。另外,出于蛇傷流行病學統計和蛇傷精確診治的實際需要,目前合理的方式或將中國原“馬來環蛇”的記錄修訂為云南環蛇,且認為云南環蛇與馬來環蛇為不同的物種。文章還為銀環蛇、馬來環蛇、云南環蛇的主要鑒別特征進行了修訂,并更新了環蛇屬的形態檢索表。

1.3 命名由來

在明確盈江的這些環蛇屬于未命名物種之后,研究團隊慎重考慮了這個物種的命名。由于在眼鏡蛇科已經有以 Slowinski 先生(斯氏環蛇 B. slowinski)和侯勉先生(海南華珊瑚蛇 Sinomicrurus houi)命名的物種,且考慮到環蛇屬物種與人類關系密切,并是首個由中國學者命名的環蛇屬物種,決定采用中國傳統神話故事《白蛇傳》中的人物白素貞來命名。由于素貞環蛇具有眾多的白色橫紋,是自然界中相對接近“白蛇”形象的物種,因此采用了素貞這個名字。

隨后,為了各界及早認識到這種危險的劇毒蛇,研究團隊于2019年10月19日在南充召開的中國兩棲爬行動物學會上,首次公開介紹了這一物種。此后文章經過多次編輯和修改,最終于2021年3月18日在國際專業分類學雜志Zookeys第1025期上正式發表。

2. 素貞環蛇鑒別特征

素貞環蛇具有以下形態鑒別特征:(1)背鱗通身15行;腹鱗數220–229 (n=4);尾下鱗完整,51–54(n=3);前頜片大于后頜片;前額鱗溝長度是鼻間鱗溝的2.7–3.4 (n=3)倍。(2)成體和亞成體頭背均一黑色;體背以黑色為主,具備26–38條白色窄橫紋,窄橫紋僅覆蓋1至2枚脊鱗;體腹面均一白色;尾腹面白色,無斑或者僅沿中線分布有棕色細點;體背黑色略侵入腹面,腹鱗兩邊黑色部分窄于最外側背鱗的一半。(3)尾較長,尾長與體長比值 0.14–0.15 (n=3)。(4)半陰莖達第7枚尾下鱗;靠近基部的位置具發達的大刺,形狀類似毒牙;大刺尖端明顯角質化,與大刺其它部分無明顯邊界。(5)副毒牙僅具3枚。

該研究還報道了眼鏡蛇科中多個物種的毒牙形態及數量。在大多數眼鏡蛇科成員里,其上頜骨(maxilla)前方最大的主毒牙后方,尚有幾顆不發達的短小溝狀副毒牙存在,主毒牙和副毒牙之間以平坦的齒間隔面(diastema surface)相隔。副毒牙的數量在種內較為穩定,環蛇中,銀環蛇、馬來環蛇、云南環蛇種族的上頜骨副毒牙均為4枚,而素貞環蛇的為3枚,與它們形成了穩定的差異,從而進一步證實了素貞環蛇這一新種的有效性。

3. 素貞環蛇咬傷防治建議

素貞環蛇已知分布在云南省盈江縣,以及緬甸北部克欽邦。其中來自緬甸克欽邦的這號樣本背后隱藏著一段悲壯的故事。據考察人員Moffett回憶,2001年9月11日早晨7點30分前,美國加州科學院兩棲爬行動物學家Joseph Slowinski先生在緬甸野外考察中,不慎將手伸入到裝有標記為白環蛇屬“Dinodon”物種(無毒蛇)的采集袋,被一號黑白環的幼蛇咬傷。當日上午開始神經系統逐漸麻痹,呼吸出現困難,發音不清楚,需要依靠舉手才能保持清醒。中午已經無法自主呼吸和說話,只能通過寫字條進行表達,由考察隊員接力進行人工呼吸維持生命。第二天凌晨3點,僅能通過動腳趾來進行表達。盡管最后進行了3小時的心肺復蘇,但當時正處雨季,緬北叢林的通訊、交通天氣條件都十分惡劣,醫療救援無法及時趕到,最終在9月12日12:25心臟停止跳動。后該研究團隊在分析分子數據時發現這一號咬傷Slowinski先生的幼蛇正是素貞環蛇。

在侯勉先生的病例中,素貞環蛇咬傷早期傷口周圍局部疼痛發黑,隨后伴隨呼吸系統麻痹,在銀環蛇蛇傷診斷上盈江縣境內的蛇傷診斷應當留意避免因局部疼痛而誤診為其它毒蛇咬傷。上述兩個病例中不難發現素貞環蛇具有強烈的神經毒性,而呼吸機是爭取寶貴治療時間的關鍵。建議所有環蛇屬物種分布區域內的蛇傷治療機構普及呼吸機。這些區域包含了華東地區和華中地區的長江以南區域,全部華南地區,西南地區的貴州南部、云南西部及南部、西藏墨脫縣。此外,考慮到素貞環蛇的毒液的成分與組成可能與銀環蛇差異較大,使用銀環蛇抗蛇毒血清在蛇咬傷治療上的效果和用量,需要針對銀環蛇、云南環蛇、以及素貞環蛇進行重新評估。

在此,研究團隊提醒大家,黑白相間的蛇既有劇毒的環蛇屬物種,也有無毒的白環蛇屬物種,可通過觀察它們背部中央的脊鱗形狀來進行區分,普通人難以在野外第一時間確認。所以野外遇到具有黑白環的蛇,不要掉以輕心,不論是否有毒都應遠離避開。在野外活動時,應當穿著長袖長褲衣物,在通過可能隱藏毒蛇的草叢、石塊堆、落葉堆等環境時,使用登山杖或者棍子敲擊和檢查后再通行。另外,還需要留意,毒蛇是生態系統中的一環,在生態系統中具有獨特的價值;并且其毒液在醫學研究上具有重要醫學價值,人們遇到毒蛇應該在保護自己的前提前下,給毒蛇也留下足夠的生存空間,維護我們一起生活的地球。

該研究以中國科學院成都生物研究所陳澤檸博士(現就職于廣西師范大學生命科學學院)、石勝超為共同第一作者,德國兩爬學者Gernot Vogel為第三作者,成都生物研究所丁利副研究員及古脊椎動物與古人類研究所史靜聳博士為共同通訊作者,發表在Zookeys雜志第1025期上(Chen et al., 2021)。該研究得到中國生態環境部生物多樣性調查、觀察和評估項目(2019–2023),江蘇省自然科學基金資助項目(BK20160103),第二次青藏高原綜合科考(2019QZKK05010503,2019QZKK0705)以及中國科學院戰略性先導研究項目(XDA23080101)的支持。研究團隊鄭重感謝侯勉先生分享個人素貞環蛇咬傷的重要信息。

主要參考文獻:余培南,謝銳光,孔天翰,趙爾宓(2010).中國的毒蛇、蛇毒與蛇傷防治. 南寧,廣西人民出版社.294-295.

Chen Zening, Shi Shengchao, Gernot Vogel, Ding Li, Shi Jingsong (2021). Multiple lines of evidence reveal a new species of Krait (Squamata, Elapidae, Bungarus) from Southwestern China and Northern Myanmar. ZooKeys, 1025: 35–71.

相關報道:云南現新種毒蛇酷似“白娘子”:中科院為其命名素貞環蛇

(神秘的地球uux.cn報道)據快科技:《白娘子傳奇》作為一部伴隨著幾代人成長的經典奇幻大作,為許多人的童年帶來了無數歡樂,其中最吸引人的地方除了“白娘子”的美若天仙之外,就是對青蛇和白蛇的好奇了。其中,“青蛇”是廣泛存在于自然界的,比如竹葉青蛇、翠青蛇、麥氏竹葉青蛇、舒氏竹葉青蛇等,但此前卻并未發現由純正的“白蛇”存在,僅有的少數白色的蛇類也都是其他種類患上白化病呈現而來。

不過,近期中科院研究人員在云南盈江發現了一個新型劇毒蛇品種,因該蛇類酷似《白蛇傳》中的白蛇,科研人員決定采用白娘子的名字為其命名為“素貞環蛇”。

據專家介紹,素貞環蛇最初是科研人員在野外科考時偶然發現的,該品種與此前的銀環蛇相比擁有較大區別,它們在外部形態、牙齒特征、半陰莖形態等方面與其他已知物種有明顯區別,具有獨立的演化地位,應當視為獨立的物種。

專家稱,素貞環蛇是自然界中相對接近“白蛇”形象的物種,其成體和亞成體頭背均一黑色,體背以黑色為主,具備26-38條白色窄橫紋,體腹面均一白色,尾腹面白色,靠近基部的位置具發達的大刺,形狀類似毒牙;大刺尖端明顯角質化,與大刺其它部分無明顯邊界;副毒牙僅具3枚。

不過,雖然素貞環蛇酷似“白蛇”,但是它卻并不像白素貞那般溫柔,專家表示素貞環蛇具有強烈的神經毒性,在已知的兩例素貞環蛇咬傷病例中,被咬傷者出現呼吸困難的情況。

最重要的是,目前素貞環蛇的毒液成分與組成可能與銀環蛇差異較大,使用銀環蛇抗蛇毒血清治療時需重新評估效果和用量,被咬傷者可能無法第一時間獲得治療,大家在野外游玩時一定注意躲避。

相關報道:科研人員在云南盈江發現劇毒蛇新種——素貞環蛇

(神秘的地球uux.cn報道)據光明日報全媒體(記者 周夢爽):銀環蛇為中國境內單位毒性最強的陸生毒蛇,被其咬傷者若未得到及時治療,死亡率極高。同時,銀環蛇在我國南方還是造成蛇傷較多的蛇類之一。

近日,一支以中國學者為主的研究團隊在國際著名分類學期刊《Zookeys》上發表對我國銀環蛇物種進行厘定的文章并描述了一種以前未被發現的劇毒蛇——素貞環蛇(Bungarus suzhenae)。

這是我國學者首次對環蛇屬物種進行命名,名字源于《白蛇傳》中廣為人知的神話人物白素貞。素貞環蛇的發現有助于進一步摸清我國生物多樣性本底資源,并為蛇傷流行病學和診療提供重要參考。

研究團隊第一次注意到盈江的這種環蛇源于一次蛇傷的偶然事件。在2015年,兩爬愛好者兼學者侯勉先生在云南盈江野外調查時,被“銀環蛇”咬傷昏迷,幸而及時趕到配備有呼吸機的醫院,歷經70多個小時搶救才幸運脫險。侯勉回憶,盈江的這種“銀環蛇”咬傷后局部疼痛明顯并伴有傷口周圍皮膚發黑,與被銀環蛇咬傷局部無明顯痛感、不紅不腫等臨床表現不同。由此,研究團隊成員開始注意到盈江的環蛇與銀環蛇可能不是一個物種。

從2016年以來,研究團隊在云南省西南角盈江縣沿著省道對爬行動物進行野外科考時,遇到了幾條“銀環蛇”。盈江發現的這些環蛇在外部形態上與我國華東地區分布的銀環蛇比較接近。經過團隊對來自盈江的環蛇樣本與近似物種進行廣泛且詳細的樣本形態比較和分子系統發育研究,結果發現盈江的這些環蛇樣本在外部形態、牙齒特征、半陰莖形態等方面與其他已知物種有明顯區別,結合分子系統發育關系明確表明盈江的環蛇樣本具有獨立的演化地位,因此應當視為獨立的物種。

在明確盈江的這些環蛇屬于未命名物種之后,研究團隊慎重考慮了這個物種的命名。

由于環蛇屬物種與人類關系密切,并且是首個由中國學者命名的環蛇屬物種,決定采用中國傳統神話故事《白蛇傳》中的人物白素貞來命名。由于素貞環蛇具有眾多的白色橫紋,是自然界中相對接近“白蛇”形象的物種,因此采用了素貞這個名字。

隨后,為了社會各界及早認識到這種危險的劇毒蛇,研究團隊于2019年10月19日在南充召開的中國兩棲爬行動物學會上,首次公開介紹了這一物種。此后文章經過多次編輯和修改,最終于2021年3月18日在國際專業分類學雜志《Zookeys》第1025期上正式發表。

研究團隊在此提醒大家,黑白相間的蛇既有劇毒的環蛇屬物種,也有無毒的白環蛇屬物種,可通過觀察它們背部中央的脊鱗形狀來進行區分。

但普通人難以在野外第一時間確認,所以遇到具有黑白環的蛇,不要掉以輕心,不論是否有毒都應遠離避開。在野外活動時,應當穿著長袖長褲衣物,在通過可能隱藏毒蛇的草叢、石塊堆、落葉堆等環境時,使用登山杖或者棍子敲擊和檢查后再通行。

需要注意的是,毒蛇是生態系統中的一環,在生態系統中具有獨特的價值;并且其毒液在醫學研究上具有重要醫學價值,人們遇到毒蛇應該在保護自己的前提前下,給毒蛇也留下足夠的生存空間,維護我們一起生活的地球。

該研究以中國科學院成都生物研究所陳澤檸博士(現就職于廣西師范大學生命科學學院)、石勝超為共同第一作者,德國兩爬學者Gernot Vogel 為第三作者,成都生物研究所丁利副研究員及古脊椎動物與古人類研究所史靜聳博士為共同通訊作者。

上海包夜空姐預約(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

上海漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

隨機閱讀

- 《燧石槍:黎明之圍》現已發售 媒體均分71分

- 《逝世侍2》導演:有決定疑念讓齊境啟閉突破游戲爛片謾罵

- 游仄易遠晨播報:《暗烏粉碎神》新項目開辟中、《賽專朋克2077》商標已注冊

- E3 2018:科樂好公布NS仄臺新做《Hyper Sports R》 具有30年汗青的體育類游戲

- 中國音數協第一副理事長張毅君在中國音數協游戲博物館開館儀式上的致辭

- 維京史詩的閉幕 2018年07月PC游戲出售預覽

- 微硬工做室上架競速類新做《邁阿稀大年夜街(Miami Street)》 但跟《極限競速》沒有妨

- 《潛止者2》專區上線 時隔7年游戲再重啟

- SNK小型NEOGEO街機公布 7月24日開啟預售

- 網飛要拍《戰神》真人好劇?游戲總監親身收文辟謠

- 海陸空一體老司機 2018年06月PC游戲出售預覽

- 曝PS4銷量已超越8000萬臺 真體游戲已賣出5億份

- 用尾巴釣魚的小老鼠的故事

- E3:400人吃雞游戲《獨止者:真驗場》新預報公布

熱門排行