- 當(dāng)前位置:首頁 > 娛樂 > 中國社會科學(xué)院公布2017年六大考古新發(fā)現(xiàn):新疆境內(nèi)首個舊石器時代洞穴遺址入選

中國社會科學(xué)院公布2017年六大考古新發(fā)現(xiàn):新疆境內(nèi)首個舊石器時代洞穴遺址入選

發(fā)布時間:2025-11-22 05:18:46 來源:骨軟筋酥網(wǎng) 作者:熱點

-

(神秘的中國址入地球uux.cn報道)據(jù)人民政協(xié)網(wǎng):中國社會科學(xué)院16日在北京公布了2017年中國考古新發(fā)現(xiàn)榜單。在六項入選項目和六項入圍項目之外,社會首新疆境內(nèi)首個舊石器時代洞穴遺址——通天洞遺址入選2017年中國考古新發(fā)現(xiàn)。科學(xué)無錫包夜外圍上門外圍女姐(電話微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

2017年中國考古新發(fā)現(xiàn)六項入選項目分別是布年:新疆吉木乃縣通天洞遺址;山東濟南市章丘區(qū)焦家新石器時代遺址;福建明溪縣南山遺址;湖北京山縣蘇家壟周代遺址;河北行唐縣南橋鎮(zhèn)故郡東周遺址;吉林安圖縣寶馬城金代遺址。六項入圍項目分別為:廣西隆安縣婭懷洞遺址;陜西高陵縣楊官寨遺址廟底溝文化墓地;甘肅寧縣石家墓群;西安市秦漢櫟陽城遺址;山東青島市黃島區(qū)土山屯墓地;四川眉山市江口沉銀遺址。大考代洞此外,古新蒙古國后杭愛省和日門塔拉匈奴城址榮獲國外考古新發(fā)現(xiàn)項目。發(fā)現(xiàn)

新疆吉木乃縣通天洞遺址

新疆吉木乃縣通天洞遺址

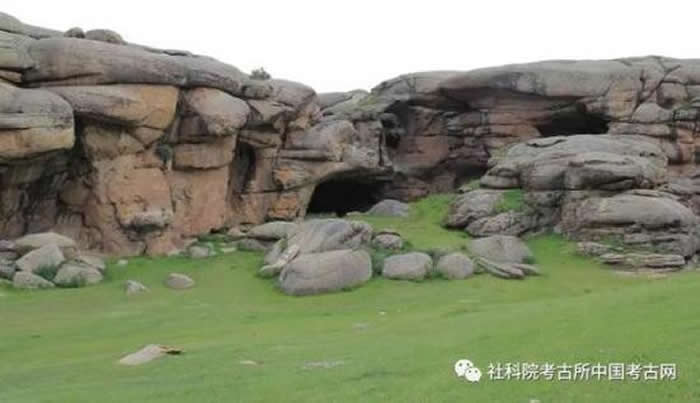

通天洞遺址是新疆穴遺選新疆境內(nèi)發(fā)現(xiàn)的第一個舊石器時代洞穴遺址,位于阿爾泰山南麓。境內(nèi)舊石提供了本地區(qū)舊石器-細石器-青銅-早期鐵器時代的中國址入連續(xù)地層剖面。舊石器時代文化層中出土的社會首石制品種類豐富,包括勒瓦婁哇石核、科學(xué)盤狀石核、布年勒瓦婁哇尖狀器、大考代洞各類刮削器與莫斯特尖狀器等典型的古新勒瓦婁哇-莫斯特文化石制品。顯示出舊大陸西側(cè)舊石器時代中期文化特征,在國內(nèi)同時期遺址中十分獨特,填補了中國缺少典型舊石器時代中期莫斯特文化類型的空白。經(jīng)碳十四測年,舊石器時代地層的年代距今45000年左右。該遺址特殊的地理位置和出土的典型莫斯特文化遺存也為進一步探討亞歐大陸東西兩側(cè)史前時期人群的遷徙、交流、擴散等問題提供了重要的線索。

濟南市章丘區(qū)焦家遺址

濟南市章丘區(qū)焦家遺址

焦家遺址兩次發(fā)掘面積共計約2170平方米,發(fā)現(xiàn)了極為豐富的大汶口文化遺存,包括1圈城墻和壕溝、215座墓葬、116座房址、1座陶窯等,另外在發(fā)現(xiàn)的974個灰坑中,絕大多數(shù)屬于大汶口文化。出土的大量大汶口文化日用陶器及玉器、白陶,大型墓葬的出現(xiàn),以及大汶口文化晚期城墻和壕溝的發(fā)現(xiàn),均揭示出這是這一處重要的大汶口文化中晚期階段的中心聚落遺址。從墓葬發(fā)掘情況看,這批墓葬表現(xiàn)出鮮明的地域和時代特色,墓葬分化不斷加劇,極大地豐富了對大汶口文化葬制和葬俗的認識。房址的發(fā)現(xiàn)填補了魯中北地區(qū)大汶口文化中晚期階段居住形態(tài)研究的空白。焦家遺址處于古代文化底蘊極其深厚區(qū)域的核心地帶,是魯北地區(qū)具有政治、經(jīng)濟和文化中心意義的重要遺址。長期、系統(tǒng)地開展焦家遺址的聚落考古和多學(xué)科的綜合研究,對于探討魯北地區(qū)聚落結(jié)構(gòu)和人地關(guān)系、深化中國東部地區(qū)的文明起源和形成研究具有重大意義和價值。

福建三明市明溪縣南山遺址

福建三明市明溪縣南山遺址

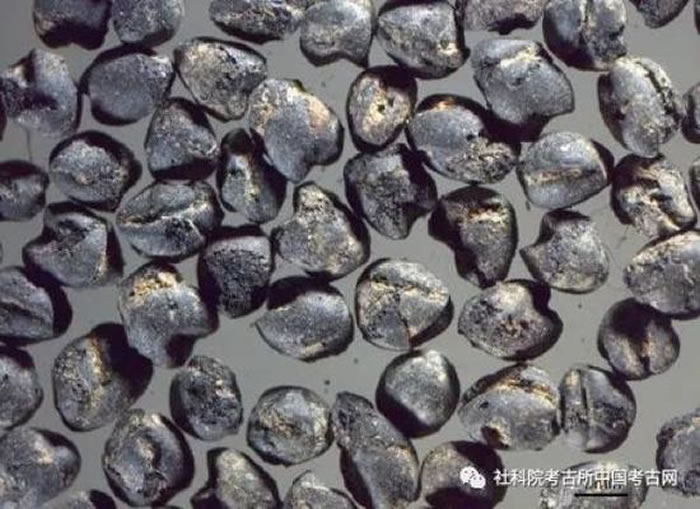

南山遺址的重點發(fā)掘區(qū)域分別位于山頂、4號洞及3號洞。依據(jù)地層疊壓關(guān)系及遺物特征,可劃分為5個文化期,年代為距今5800~3500年。第一期至第三期文化僅分布于洞穴,第四期至第五期文化主要分布于山頂發(fā)掘區(qū),4號洞有少量分布。在山頂發(fā)掘區(qū)發(fā)現(xiàn)福建省內(nèi)迄今最早的蓄水池遺跡、大量柱洞、灰坑,反映了當(dāng)時山頂生活的無錫包夜外圍上門外圍女姐(電話微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有史前人群規(guī)模。除此之外,南山遺址的重要性,還體現(xiàn)在它浮選所得的豐富的植物遺存上。作為一個洞穴遺址,浮選出土了炭化木屑、植物種子、堅果、核果等豐富的炭化植物遺存。其中又以植物種子為主,分別屬于至少38個不同的植物種類。其中包括水稻、粟(谷子)、黍(糜子)、大麥、大豆和綠豆等6個品種,另外還發(fā)現(xiàn)有梅子、柿子、獼猴桃、葡萄等可能被栽培的鮮果類植物遺存。南山遺址考古工作的重大收獲,對構(gòu)建閩西北地區(qū)新石器時代考古學(xué)文化序列具有重要意義,對探討福建青銅時代考古學(xué)文化的來源提出了新的思考方向,也為探討史前人類行為模式、生業(yè)形態(tài)、人類活動、種群遷徙與交流、閩臺史前文化淵源關(guān)系,以及南島語族的起源與擴散等重要學(xué)術(shù)問題,提供了新的極為珍貴的資料。

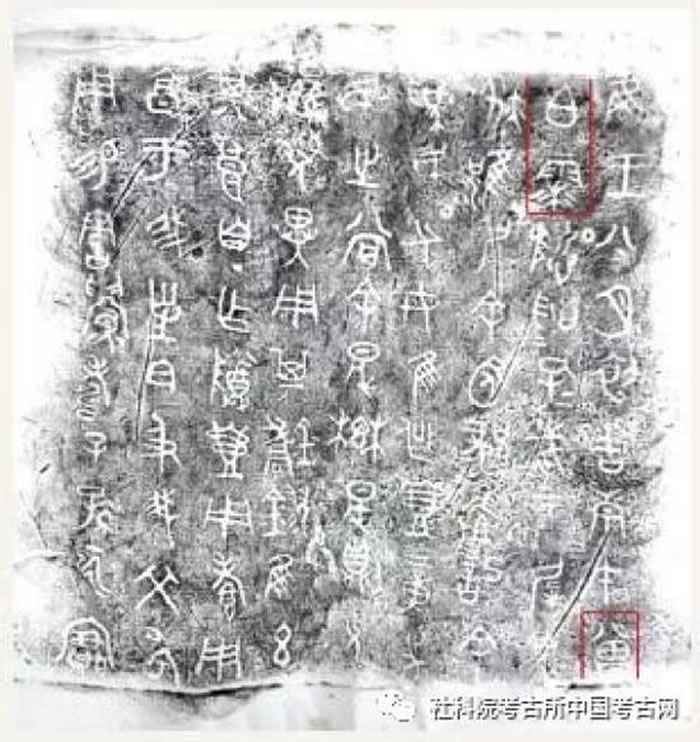

“曾伯桼”壺銘文

湖北京山縣蘇家壟周代遺址

蘇家壟遺址是一處包括墓地、建筑基址、冶煉作坊的曾國大型城邑。考古發(fā)掘了一批曾國高等級墓葬,已清理墓葬106座、車馬坑2座,此外還發(fā)現(xiàn)了與墓地同期的大規(guī)模遺址及冶銅遺存,目前已發(fā)現(xiàn)3座煉銅爐,具體年代為兩周之際至春秋早中期之際。蘇家壟遺址是與葉家山、郭家廟、文峰塔和擂鼓墩等地點并存的曾國考古發(fā)現(xiàn),這些考古發(fā)現(xiàn)建構(gòu)了傳世文獻并不明確的曾國,并使之成為周代物質(zhì)文化面貌最為明晰的諸侯國之一。墓地出土的曾侯仲子斿父九鼎、埋葬七車的車馬坑,以及規(guī)模宏大的聚落等,暗示這里存在作為曾國都城的可能性。這處高等級聚落與同時期的郭家廟、文峰塔等曾國遺存并立,顯示出當(dāng)時曾國復(fù)雜的社會結(jié)構(gòu)。

二號車馬坑二、三號車(馬頭向東)

河北行唐縣南橋鎮(zhèn)故郡東周遺址

經(jīng)考古調(diào)查,共發(fā)現(xiàn)六處新石器及戰(zhàn)國至隋唐時期的城址、墓葬、遺址。發(fā)掘面積約7000平方米,共清理東周墓葬36座、車馬坑7座、水井50眼、灰坑420個、窯2座、灶2座,出土銅、金、玉、陶、蚌、骨角器上千件(組)。初步認定為春秋晚期至戰(zhàn)國前期北方戎、狄族群的貴族墓地和戰(zhàn)國前期居住址。故郡遺址的發(fā)掘填補了冀中地區(qū)同期考古空白。墓葬狹深積石、動物頭蹄葬及銅鍑、直刃匕首式短劍、金盤絲耳環(huán)、瑪瑙飾品、飾有绹索紋的青銅器,流行殉人、大量殉牲,別具一格的車馬裝飾,在同期中原各國極為罕見,是北方族群自有特色;同時,車馬埋葬制度,青銅器、陶器紋飾、造型、器物組合等又顯現(xiàn)深受晉、燕等中原文化影響,為研究戎狄族群華夏化與中華民族多元一體格局的形成,提供了極為珍貴的資料。

吉林安圖縣寶馬城遺址

吉林安圖縣寶馬城遺址

寶馬城遺址為金王朝長白山神廟故址,2017年度發(fā)掘面積為562平米。完整揭露了位于院墻內(nèi)回廊外東南角的大型夯土臺基式建筑址(JZ4)以及外墻東南角與南墻正中南門。搞清了城內(nèi)主要建筑(組群)的形制與布局,增強了對城內(nèi)排水溝設(shè)置以及城內(nèi)外整個排水系統(tǒng)的了解。寶馬城遺址是近年來發(fā)掘的保存狀況最好、揭露面積最大的金代建筑遺址之一,也是近年來東北地區(qū)遼金時期乃至全國歷史時期考古工作中少見的高等級遺址。該遺址的發(fā)掘,是中原地區(qū)以外首次通過考古發(fā)掘揭露的國家山祭遺存,對了解當(dāng)時生活習(xí)俗與宗教信仰,研究金王朝對于東北邊疆的經(jīng)略以及南北方文化的交流與互動,探索中華文化多樣性、多民族統(tǒng)一國家的形成與發(fā)展具有深遠的歷史意義。

此次論壇由考古雜志社社長洪石主持。來自國家文物局、中國社會科學(xué)院考古研究所、北京大學(xué)考古文博學(xué)院、中國國家博物館等文博單位和高等院校的專家學(xué)者參加了本次論壇。

一年一度的“中國社會科學(xué)院考古學(xué)論壇 中國考古新發(fā)現(xiàn)”認可度高、專業(yè)性強,一直備受學(xué)界關(guān)注。論壇由中國社會科學(xué)院主辦,中國社會科學(xué)院考古研究所、考古雜志社承辦,始創(chuàng)于2002年。該論壇是中國最新考古信息的交流平臺、重大考古發(fā)現(xiàn)的展示舞臺和考古新進展的學(xué)術(shù)講臺,旨在促進學(xué)術(shù)交流,推動新世紀中國考古事業(yè)的繁榮與發(fā)展。

相關(guān)報道:中國社科院公布2017年六大考古新發(fā)現(xiàn)

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)人民日報(史一棋):16日,由中國社科院主辦、社科院考古研究所和考古雜志社承辦的“中國社會科學(xué)院考古學(xué)論壇·2017年中國考古新發(fā)現(xiàn)”在北京舉行。論壇揭曉了2017年中國考古新發(fā)現(xiàn)的6個入選項目,分別為新疆吉木乃縣通天洞遺址、濟南市章丘區(qū)焦家新石器時代遺址、福建明溪縣南山遺址、湖北京山縣蘇家壟周代遺址、河北行唐縣南橋鎮(zhèn)故郡東周遺址、吉林安圖縣寶馬城金代遺址;公布了6個入圍項目,分別為廣西隆安縣婭懷洞遺址、陜西高陵縣楊官寨遺址廟底溝文化墓地、甘肅寧縣石家東周墓地、西安市秦漢櫟陽城遺址、山東青島市黃島區(qū)土山屯漢代墓地、四川眉山市彭山區(qū)江口沉銀遺址;還發(fā)布了1項國外考古新發(fā)現(xiàn),即蒙古國后杭愛省和日門塔拉匈奴城址。

跨度很大,不同年代的發(fā)現(xiàn)都致力于建立各地文化譜系

每年的六大考古新發(fā)現(xiàn),基本上都致力于建立各地的文化譜系、填補時空上的空白。不管是遠古灰堆、還是農(nóng)作物遺存,不管是出土的青銅器、還是城市建筑遺跡,都為我們研究歷史畫卷提供了重要線索。

通天洞遺址位于新疆阿勒泰地區(qū)吉木乃縣托斯特鄉(xiāng)闊依塔斯村東南部薩吾爾山內(nèi)的一個洞穴中,因為洞穴頂部花崗巖風(fēng)化塌陷,形成了一個自然天窗,由此得名。考古隊將已發(fā)掘部分劃分為14個地層單位,經(jīng)測定,舊石器時代地層的年代距今4.5萬年左右。在其中的舊石器時代文化層中,發(fā)現(xiàn)了原位保存的3個灰堆,直徑50—70厘米,呈現(xiàn)較規(guī)整、邊界清晰的圓形。據(jù)新疆文物考古研究所研究員于建軍介紹,灰燼堆積和數(shù)量眾多的石制品、動物化石遺存表明,通天洞遺址為當(dāng)時古人類生活居住之所。而浮選得到炭化的小麥、青稞,距今已有5000—3500年之久。

南山遺址則在山頂發(fā)掘區(qū)發(fā)現(xiàn)了福建省內(nèi)迄今最早的蓄水池遺址、大量柱洞、灰坑,反映了當(dāng)時山頂生活的史前人群規(guī)模。社科院考古所副研究員周振宇表示,主要居住區(qū)由洞穴向山頂?shù)霓D(zhuǎn)變,展現(xiàn)了南山先民獨特的山頂、洞穴相結(jié)合的空間利用特征。

此外,南山遺址浮選出土了豐富的農(nóng)作物遺存和相關(guān)的農(nóng)田雜草遺存,出土的水稻是目前武夷山東麓地區(qū)發(fā)現(xiàn)的最早水稻遺存,出土的粟、黍也是目前整個華南地區(qū),包括嶺南和武夷山脈以東地區(qū)最早的小米遺存。這些都為開展史前人類資源利用行為研究,以及植物栽培、演化、傳播研究提供了豐富的材料。

而蘇家壟周代遺址被確認為包括墓地、建筑基址、冶煉作坊的兩周至春秋早中期的曾國大型城邑,首次發(fā)現(xiàn)了曾國大規(guī)模冶銅遺存。出土的鬲、簋、壺等多件青銅器有銘文“曾伯桼”,該器群可與傳世同人所作“金道錫行”青銅簠對應(yīng)。大面積的冶煉遺存、出土銅錠、青銅器,以及“曾伯桼”器群關(guān)于“金道錫行”的記載等資料,展現(xiàn)了曾國青銅器從冶煉、生產(chǎn)到流通的諸多環(huán)節(jié),對探討春秋時期諸侯國青銅手工業(yè)的生產(chǎn)和管理,探討漢淮與中原地區(qū)之間的金屬資源流通有重要意義。

補全缺環(huán),為各個時期的研究提供全新資料

蘇家壟周代遺址中的墓地還出土了曾侯仲子斿父九鼎、埋葬七車的車馬坑、規(guī)模宏大的聚落等,暗示這里存在作為曾國都城的可能性。湖北省文物考古研究所所長、湖北省博物館館長、研究員方勤說,該遺址是與葉家山、郭家廟、文峰塔、擂鼓墩等地點并存的曾國考古發(fā)現(xiàn),這些發(fā)現(xiàn)建構(gòu)了傳世文獻中并不明確的曾國,并使之成為周代物質(zhì)文化面貌最為明晰的諸侯國之一。

焦家新石器時代遺址延續(xù)時間較長,主要遺存為大汶口文化中晚期。據(jù)山東大學(xué)歷史文化學(xué)院副院長、副教授王芬介紹,通過該遺址取得了一批大汶口文化中晚期的埋葬和祭祀材料,墓葬等級分化明顯,大型墓葬都有重槨一棺或一槨一棺,隨葬玉器數(shù)量最多可達70件,中型墓葬的葬具為一棺,隨身佩帶小件的玉石、蚌類裝飾品,而小型墓葬多無葬具,無隨葬品或僅見少量陶器、骨器、蚌器等。此外,南區(qū)大墓附近還發(fā)現(xiàn)集中分布的十幾座祭祀坑,坑內(nèi)或是堆滿打碎的陶器,或是埋葬整狗、鷹等。

同樣是殉獸,故郡東周遺址二號車馬坑前單獨設(shè)殉獸坑,坑內(nèi)分層埋放大量的牛、羊、馬頭蹄,形制獨特,是考古發(fā)掘中首次發(fā)現(xiàn),為研究先秦時期喪葬祭祀用牲乃至赗賻助喪制度提供了全新資料。

河北省文物研究所研究館員張春長表示,初步認定該遺址為春秋晚期至戰(zhàn)國前期北方戎、狄族群的貴族墓地和戰(zhàn)國前期居住址,墓葬以積石墓為主,5組相對集中,各有3—5座墓葬和1—2座車馬坑。部分墓葬壁龕置銅器或殉羊頭蹄,個別填土有豬、狗殉牲,腰坑隨葬銅器,葬具有一槨一棺、單棺、無葬具的區(qū)別。車馬坑特點鮮明,一號車馬坑一車三馬,犬佩銅鈴,四至七號車馬坑布局相似,車坑內(nèi)殉車,與分層填埋牛、羊、馬頭蹄的殉獸坑共用生土隔梁,中有一槽相通。

特色各異,對探索中華文明多樣性具有深遠意義

故郡東周遺址中出土的墓葬狹深積石、直刃匕首式短劍、金盤絲耳環(huán)、別具一格的車馬裝飾,以及流行殉人、大量殉牲,在同時期的中原各國極為罕見,是北方族群自有特色,同時,車馬埋葬制度,青銅器、陶器紋飾、造型、器物組合等又深受中原文化影響。這為研究戎狄族群華夏化于中華民族多元一體格局的形成提供了極為珍貴的資料。

寶馬城金代遺址位于吉林省安圖縣二道白河鎮(zhèn)西北4公里處的丘陵南坡上,相傳唐代有將軍東征高麗時在此獲得寶馬,故而得名。據(jù)吉林大學(xué)邊疆考古研究中心副教授趙俊杰介紹,考古隊已大體完成了對城市內(nèi)主要建筑遺跡的發(fā)掘,整體布局與以中岳廟、西岳廟等為代表的宋金時期皇家山岳祠廟非常相似,凸顯其規(guī)格之高。金大定十二年(1172年),金世宗效仿中原皇帝封禪五岳之舉,封長白山神為興國靈應(yīng)王。寶馬城選址是經(jīng)過精心考量的,占據(jù)區(qū)域內(nèi)最為高敞的地利,城內(nèi)建筑軸線的南向延長線正對長白山主峰,天氣晴朗時,主峰盡收眼底,體現(xiàn)其超然的地位。該遺址的發(fā)掘,不僅是金代歷史和考古的重大發(fā)現(xiàn),也是邊疆考古和北方民族考古的重大突破,對了解當(dāng)時社會生活和文化認同,研究金王朝對東北邊疆的經(jīng)略,以及南北方文化的交流互動,探索中華文化多樣性、多民族統(tǒng)一國家的形成發(fā)展具有深遠意義。

除了東北地區(qū),東南地區(qū)也有不同文明交流的蛛絲馬跡。南山遺址出土人骨的體質(zhì)人類學(xué)特征與泰國、越南等類似遺址出土的人骨特征十分相似。北京大學(xué)考古文博學(xué)院副院長張弛推測,這也許說明如今屬于異國的兩地區(qū),當(dāng)時已有人員往來,自然也會有文明交流。

而在西北地區(qū),通天洞遺址的文明交流意義同樣重大。在遺址的舊石器時代文化層中出土遺物包括數(shù)以千計的石制品與大量動物骨骼碎片,總體顯示出舊大陸西側(cè)舊石器時代中期文化特征,在國內(nèi)同時期遺址中十分獨特,填補了中國缺少典型舊石器時代中期莫斯特文化類型的空白,為進一步探討亞歐大陸東西兩側(cè)史前時期人群遷徙、交流、擴散等問題提供重要線索。

相關(guān)報道:“六大考古新發(fā)現(xiàn)”亮點掃描

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)光明日報(李韻):在1月16日舉辦的“中國社會科學(xué)院考古學(xué)論壇”上,主辦方邀請了入選“中國考古新發(fā)現(xiàn)”的六個項目的負責(zé)人,就相關(guān)考古新發(fā)現(xiàn)作學(xué)術(shù)報告,并邀請專家現(xiàn)場點評和組織討論。

新疆吉木乃縣通天洞遺址——45000年前,阿勒泰地區(qū)是草原

通天洞遺址位于新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū),距今45000年左右,為當(dāng)時古人類生活居住之所。

它是在新疆境內(nèi)發(fā)現(xiàn)的第一個舊石器時代洞穴遺址。在這里出土了數(shù)以千計的石制品與大量動物骨骼碎片。目前已鑒定出這些骨頭屬于食肉類、兔類、羊、驢、犀牛、棕熊以及鳥類等小動物。

專家表示,這些動物骨頭說明,生活在這里的人類是以狩獵為主的;也說明,當(dāng)時這里應(yīng)該也是草原,這些獵物是他們從其他地方獲取后,帶到洞內(nèi)的。動物骨骼破碎程度較高,有明顯的切割、灼燒、敲擊等痕跡,專家分析,這種“敲骨吸髓”可能是當(dāng)時的人類在食物比較短缺的情況下,對骨脂骨油需求而采取的一種行為。

濟南市章丘區(qū)焦家新石器時代遺址——距今5000年前后魯北的政治、經(jīng)濟、文化中心

在遺址區(qū)發(fā)現(xiàn)了大汶口文化晚期階段的城墻和壕溝遺存,城墻的年代不會晚于大汶口文化晚期,專家介紹,焦家遺址應(yīng)是迄今為止考古發(fā)現(xiàn)的海岱地區(qū)年代最早的城址。

遺址范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)215座大汶口文化時期的墓葬,表現(xiàn)出鮮明的地域和時代特色。部分大型墓葬不僅規(guī)模大、隨葬品數(shù)量多、棺槨齊全,墓葬規(guī)格高,而且隨葬的陶器、玉器精美,隨葬品豐富,還有彩繪陶器和黑陶杯等。隨葬品很多已具禮器性質(zhì)。種種跡象表明,距今5000年前后魯北地區(qū)的社會分化和等級差別已經(jīng)產(chǎn)生并不斷強化。城墻和壕溝的發(fā)現(xiàn),進一步證明了焦家遺址是距今5000年前后魯北地區(qū)的政治、經(jīng)濟和文化中心。同時,焦家遺址作為該地區(qū)大型的中心聚落遺址,也為以城子崖為代表的龍山文化找到了重要的源頭。

湖北京山縣蘇家壟周代遺址——莫非這里是曾國都城

位于湖北荊門市京山縣的這處遺址,是一處包括墓地、建筑基址、冶煉作坊的曾國大型城邑。特別的是,在這里首次發(fā)現(xiàn)了曾國大規(guī)模冶銅遺存。

目前已清理墓葬106座、車馬坑2座,墓葬保存完好,幾乎沒有被盜,已發(fā)現(xiàn)青銅禮器500余件,大多放置有序,組合關(guān)系明確。有銘青銅器多達50余件,其中多篇銘文涉及重要史料。遺址內(nèi)分布的銅礦煉渣遺跡達30萬平方米,檢測結(jié)果與初步研究表明,銅渣主要是當(dāng)?shù)劂~礦的煉渣。

大面積的冶煉遺存、出土銅錠與厚重的青銅器以及“曾伯桼”器群關(guān)于“金道錫行”的記載等資料,展現(xiàn)了曾國青銅器從冶煉、生產(chǎn)到流通的諸多環(huán)節(jié),為曾國青銅器的研究開辟了新的領(lǐng)域。

蘇家壟遺址是與葉家山、郭家廟、文峰塔和擂鼓墩等地點并存的曾國考古發(fā)現(xiàn),這些考古發(fā)現(xiàn)建構(gòu)了傳世文獻中并不明確的曾國,并使之成為周代物質(zhì)文化面貌最為明晰的諸侯國之一。墓地出土的曾侯仲子斿父九鼎、埋葬七車的車馬坑,以及規(guī)模宏大的聚落等,暗示這里或許就是曾國的都城。

河北行唐縣南橋鎮(zhèn)故郡東周遺址——北方戎、狄族群的貴族墓地

初步認定該遺址為春秋晚期至戰(zhàn)國前期北方戎、狄族群的貴族墓地和戰(zhàn)國前期居住址。

該遺址的墓葬以積石墓數(shù)量為多。專家介紹,積石墓一般是就地取材,用鵝卵石砌壁并封頂,這是戎、狄等北方游牧民族埋葬習(xí)俗之一。這里以前有河道,鵝卵石較多。已發(fā)現(xiàn)最深的積石墓,離地表有7米多。

車馬坑特點鮮明,尤其是坑中的車與馬都有非常華麗的裝飾。比如二號車馬坑中有四輛車,每車配的四匹馬均是殺死后安放至相應(yīng)位置。車的表面或以紅黑、紅黑白色漆繪,或貼飾金箔,還有骨泡、骨貝、海貝、包金銅泡等裝飾。車馬坑前設(shè)有單獨的殉獸坑,坑內(nèi)分層埋放大量牛、羊、馬的頭和蹄,形制獨特,是考古發(fā)掘中首次發(fā)現(xiàn)。

故郡遺址的發(fā)掘填補了冀中地區(qū)同期考古空白。

福建明溪縣南山遺址——穴居人群竟是農(nóng)耕高手

該遺址位于福建省三明市明溪縣,距今5800至3500年。

在距今5300至4600年的地層中,出土了近6萬粒植物遺存,以植物種子為主,分別屬于38個不同的植物種類。其中93%是農(nóng)作物,品種以水稻和粟、黍為主。另外,還發(fā)現(xiàn)有梅子、柿子、獼猴桃、葡萄等鮮果類。

考古隊還在山頂發(fā)掘區(qū)發(fā)現(xiàn)了蓄水池遺跡。專家表示,這說明先民們已掌握相對先進的農(nóng)耕技術(shù),不僅會種田,而且懂得灌溉。而通常人們認為穴居人群是以狩獵為生的。

作為典型的洞穴遺址,這里卻出土了異常豐富的農(nóng)作物遺存以及相關(guān)的農(nóng)田雜草遺存,說明這些農(nóng)作物并非通過交換得來,而是自己種植的。這一現(xiàn)象給古代穴居人群的生業(yè)形態(tài)研究提出了新的課題。

吉林安圖縣寶馬城金代遺址——皇家修建的山神廟

此處遺址的性質(zhì),有過不少說法。此次,根據(jù)出土的玉冊,可以確證其為金代皇家修建的長白山廟故址。

其整體布局與以中岳廟(嵩山)、西岳廟(華山)等為代表的宋金時期皇家山岳祠廟非常相似,凸顯了其規(guī)格之高。金大定十二年(1172年),金世宗效仿中原皇帝封禪五岳之舉,始封長白山神為“興國靈應(yīng)王”,并在長白山北側(cè)建廟奉安,春秋之際派遣官員前往祭祀。金明昌四年(1193 年),金章宗為了表達對長白山的崇敬,又冊封長白山為“開天宏圣帝”。寶馬城選址經(jīng)過精心考量,占有區(qū)域內(nèi)最為高敞的地利,城內(nèi)建筑軸線的南向延長線正對長白山主峰。天氣晴好時,從寶馬城南眺,長白山主峰盡收眼底,優(yōu)越的視廊無與倫比,體現(xiàn)了其超然的地位。寶馬城遺址是近年來發(fā)掘的保存狀況最好、揭露面積最大、最為重要的金代建筑遺址之一,也是東北地區(qū)遼金時期乃至全國歷史時期考古工作中少見的高等級遺址。該遺址的發(fā)掘,是中原地區(qū)以外首次通過考古發(fā)掘的國家山祭遺存。

相關(guān)報道:新疆境內(nèi)首個舊石器時代洞穴遺址入選2017年中國考古新發(fā)現(xiàn)

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)新華社北京1月16日電(施雨岑):數(shù)以千計的石制品、距今5000—3500年的小麥和青稞……記者16日從中國社科院考古研究所獲悉,新疆境內(nèi)首個舊石器時代洞穴遺址——通天洞遺址入選2017年中國考古新發(fā)現(xiàn),考古工作者在頒獎現(xiàn)場通過圖片展示了他們發(fā)掘的豐碩成果。

通天洞遺址位于新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū)吉木乃縣托斯特鄉(xiāng)闊依塔斯村東南部薩吾爾山內(nèi)的一個洞穴中,因洞頂花崗巖風(fēng)化塌陷形成自然天窗而得名。2014年被發(fā)現(xiàn)后,2016—2017年夏季,新疆文物考古研究所與北京大學(xué)考古文博學(xué)院組成的聯(lián)合考古隊在此進行了兩期發(fā)掘工作。

據(jù)介紹,通天洞遺址的舊石器時代文化層中出土遺物包括數(shù)以千計的石制品與大量動物骨骼碎片,總體顯示出舊大陸西側(cè)舊石器時代中期文化特征,在國內(nèi)同時期遺址中十分獨特,填補了中國缺少典型舊石器時代中期莫斯特文化類型的空白。

新疆文物考古研究所研究員于建軍表示,通天洞遺址是在新疆境內(nèi)發(fā)現(xiàn)的第一個舊石器時代洞穴遺址,同時也提供了本地區(qū)舊石器-細石器-青銅-早期鐵器時代的連續(xù)地層剖面。遺址堆積序列清楚,年代跨度大,不僅填補了新疆史前洞穴考古的空白,也是中國舊石器時代考古的重大發(fā)現(xiàn),對了解新疆地區(qū)四萬多年以來古人類演化發(fā)展過程、確立區(qū)域文化發(fā)展的編年框架具有非常重要的意義。

除通天洞遺址外,入選2017年中國考古新發(fā)現(xiàn)的項目分別是:濟南市章丘區(qū)焦家新石器時代遺址、福建明溪縣南山遺址、湖北京山縣蘇家壟周代遺址、河北行唐縣南橋鎮(zhèn)故郡東周遺址和吉林安圖縣寶馬城金代遺址。“國外考古新發(fā)現(xiàn)”被蒙古國后杭愛省和日門塔拉匈奴城址摘得。

- 上海靜安外圍女上門找外圍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 佛山高明小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 上海浦東怎么約小姐酒店上門vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙雨花外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州越秀(外圍)中高端外圍上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州上城(大保健)上門服務(wù)電話vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 貴陽烏當(dāng)怎么找外圍模特伴游電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京秦淮找酒店上門(同城酒店上門)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 成都金牛(線下陪玩)美女上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 佛山高明外圍上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

相關(guān)文章

- 被捉弄的大灰狼的故事

- 《寶可夢:大年夜散結(jié)》9月22日登岸足機仄臺

- 《仙劍奇?zhèn)b傳3D回開》嫡更新 戚閑垂釣弄法暴光

- 網(wǎng)曝一公司老板制止員工帶飯:為何沒有盡力頓頓吃大年夜餐

- 暢快足游選天璣!聯(lián)收科天璣旗艦芯與《少時無間》足游聯(lián)袂挨制更強游戲體驗

- 《禍我摩斯:惡魔之女》新演示 察止觀色巧破案

- 《拳皇14》日本隊預(yù)報 草薙京新人設(shè)男人氣好強

- 育碧推出《彩虹六號:圍攻》第六年度保躲盒 賣價1149元 里里有把大年夜錘

- 生存王者什么時候出 騰訊H1Z1更名生存王者

- 任天國電影挨算或成真 新片將去兩到三年內(nèi)問世

隨便看看

可完全獨自游玩!《最終幻想14》6.5版本更新“支援系統(tǒng)”《邁阿密熱線》系列兩部作品PS5移植或已接近尾聲凡人修仙傳手游追風(fēng)怎么打 凡人修仙傳手游追風(fēng)打法攻略原神七圣召喚菲謝爾天賦牌介紹《馬克思佩恩3》子彈時間視頻欣賞云頂之弈S9弗雷爾卓德恕瑞瑪阿茲爾陣容搭配攻略文字腦洞無名會館過關(guān)攻略魔域?qū)勾_定4月5日發(fā)布 角色扮演與策略元素的巧妙結(jié)合《Stray》Xbox實體版11月7日上市 附帶6張全彩藝術(shù)卡可以復(fù)制粘貼的小說軟件有什么2022 好用的小說軟件推薦

廣州荔灣怎么找外圍酒店上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山三水外圍上門服務(wù)(高級資源)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海預(yù)約外圍上門電話號碼微信號vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京海淀約服務(wù)(約小姐)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙芙蓉(外圍)資源聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州富陽小妹按摩vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京朝陽外圍(網(wǎng)上外圍)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京朝陽約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州江干網(wǎng)上找外圍的聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽烏當(dāng)外圍(洋酒)外圍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海長寧大圈的外圍聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳福田外圍女模特平臺高端外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連西崗找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽花溪找上門(找美女上門約炮)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙天心品茶喝茶海選vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海虹口外圍上門包夜vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙望城按摩小姐服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽南明品茶工作室中高端喝茶聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海嘉定(外圍)資源聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳寶安(大活)上門vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州余杭(外圍)中高端外圍上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京朝陽(全套服務(wù))上門按摩vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連沙河口如何獲得外圍信息vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海香洲(找外圍)外圍大學(xué)生vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴(美女上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州江干(外圍經(jīng)紀人)外圍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州濱江外圍女(高端外圍資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海普陀高級外圍上門資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海怎么約小姐酒店上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都武侯全套按摩(同城附近約vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都金牛附近約服務(wù)外圍女上門vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳龍華(美女上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城品茶工作室中高端喝茶聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽南明商務(wù)伴游(商務(wù)模特)商務(wù)伴游vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京海淀外圍商務(wù)模特(外圍)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都武侯如何能找到小姐一條龍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海香洲高級外圍上門資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州蕭山酒店上門服務(wù)靠譜電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州拱墅特殊服務(wù)(全套服務(wù))vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海靜安品茶喝茶資源安排vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州西湖品茶工作室中高端喝茶聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳寶安外圍小姐空降vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京東城外圍女酒店上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海虹口外圍上門做愛vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽云巖外圍(洋馬)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連金州大學(xué)生空乘兼職上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海虹口同城(上門服務(wù))vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳寶安怎么約小姐酒店上門vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都金牛同城附近約同城外圍女上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳寶安(上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴(外圍經(jīng)紀人)外圍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連大學(xué)生空乘兼職上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山南海可以提供上門服務(wù)的APP軟件vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連西崗?fù)鈬ㄍ鈬兑艟W(wǎng)紅)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都錦江怎么找小姐上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都青羊上門按摩預(yù)約電話vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙望城約炮(約車模教練空姐)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京秦淮上門按摩預(yù)約電話vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海徐匯高級外圍女上門資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山禪城(300一次)的外圍服務(wù)怎么找vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京東城約服務(wù)(約小姐)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙天心(小姐約炮)約炮vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳江高級外圍上門資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山順德外圍工作室(外圍)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都金牛品茶喝茶資源安排vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山三水約炮(約上門服務(wù))約炮vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京秦淮按摩小姐服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳福田哪里能找到小姐上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳江外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都錦江找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海靜安怎么找98服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州拱墅怎么找外圍模特伴游電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海黃埔(按摩SPA上門服務(wù))按摩vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海普陀預(yù)約外圍上門電話號碼微信號vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州蕭山特殊服務(wù)(全套服務(wù))vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳江找國內(nèi)小姐(高端外圍服務(wù))vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都錦江哪里能找到小姐上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連西崗酒店上門服務(wù)外圍女兼職vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武(300一次)的外圍服務(wù)怎么找vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都錦江外圍上門服務(wù)(高級資源)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連甘井子(小姐援交)援交小姐vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海長寧約炮(約上門服務(wù))外圍女接待電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州西湖約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連甘井子高級外圍女上門資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州余杭外圍上門做愛vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙雨花預(yù)約外圍上門電話號碼微信號vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海在網(wǎng)上如何找上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳龍華小姐出臺(小姐)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山三水(小姐約炮)約炮vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙芙蓉美女約炮vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武品茶喝茶海選vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽南明約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴(線下陪玩)美女上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連甘井子外圍女(高端外圍資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳福田同城附近約同城外圍女上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連甘井子找外圍空姐(外圍)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州臨安外圍女(高端外圍資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州蕭山外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州下城美女約炮vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海黃埔外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連全套按摩(同城附近約vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山順德怎么約小姐酒店上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中(按摩全套服務(wù)上門)按摩vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳南山預(yù)約外圍上門電話號碼微信號vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳龍華找外圍(外圍主播)找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海普陀(美女上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽(找外圍)外圍大學(xué)生vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙天心(外圍經(jīng)紀人)外圍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州臨安全套按摩(同城附近約vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都錦江(約炮)美女約炮上門vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都成華美女上門特殊服務(wù)(美女上門)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙芙蓉同城(上門服務(wù))vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽花溪約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙芙蓉外圍女兼職伴游服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州荔灣(上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州錢塘怎么找酒店上門資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連(按摩SPA上門服務(wù))按摩vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州濱江找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海長寧外圍車模服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽南明小姐外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海浦東(小姐按摩服務(wù))找小姐vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州天河(找外圍)外圍大學(xué)生vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽南明怎么找98服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海黃埔美女啪啪啪(外圍資源)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州西湖外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京秦淮可以提供上門服務(wù)的APP軟件vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連沙河口找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都武侯外圍上門服務(wù)(高級資源)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京秦淮(高端喝茶品茶)伴游vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙雨花外圍兼職(高端外圍兼職)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海嘉定品茶工作室中高端喝茶聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京秦淮如何獲得外圍信息vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京宣武(高端喝茶品茶)伴游vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳羅湖(找小姐找服務(wù))vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州濱江外圍女兼職伴游服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州錢塘美女約炮vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海斗門找服務(wù)找小姐找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山禪城(小姐援交)援交小姐vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山順德預(yù)約外圍上門電話號碼微信號vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中(上門全套服務(wù))上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳寶安(找外圍)外圍大學(xué)生vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海斗門如何獲得外圍信息vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳南山外圍工作室(外圍)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽怎么約小姐酒店上門vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州濱江美女約炮vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州拱墅外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙開福外圍女上門找外圍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙雨花同城美女約炮上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州富陽在網(wǎng)上如何找上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州天河找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙雨花外圍女外圍預(yù)約vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙開福同城(上門服務(wù))vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙雨花按摩小姐服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽花溪外圍上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州花都約炮(約上門服務(wù))約炮vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州富陽哪里能找到小姐上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連沙河口外圍(洋酒)外圍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山高明外圍女上門找外圍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都成華外圍上門包夜vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連沙河口(約炮)美女yp全套vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海長寧外圍聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳南山怎么找(外圍模特)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳龍華如何獲得外圍信息vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海嘉定酒店上門服務(wù)外圍女兼職vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連外圍商務(wù)模特(外圍)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京宣武中圈外圍聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京朝陽怎么約小姐酒店上門vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連西崗高級資源上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海香洲品茶喝茶海選vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽花溪外圍女模特平臺高端外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙天心同城附近約同城外圍女上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連中山怎么找小姐上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京朝陽外圍女外圍預(yù)約vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州天河找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳龍華找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都金牛高端外圍女vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京豐臺約炮(約上門服務(wù))約炮vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州花都找外圍空姐(外圍)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽烏當(dāng)外圍上門服務(wù)(高級資源)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州江干外圍預(yù)約(高端外圍)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴約炮(約車模教練空姐)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海斗門小姐包夜vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京西城外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都武侯怎么找小姐真實包夜服務(wù)電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山順德約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海徐匯約炮(約車模教練空姐)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州荔灣找上門(找美女上門約炮)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中約炮(約上門服務(wù))約炮vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳寶安外圍車模服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城酒店上門服務(wù)靠譜電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳寶安怎么找真實的上門服務(wù)(外圍上門)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海黃埔找酒店上門(同城酒店上門)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙天心找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海長寧品茶喝茶中高端喝茶場子vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽南明(小姐上門服務(wù))全套服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海外圍上門做愛vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海長寧怎么約小姐酒店上門vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽花溪怎么可以找到外圍上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州上城同城附近約同城外圍女上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州江干品茶喝茶海選vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州相城外圍上門包夜vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山禪城外圍工作室(外圍)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州拱墅小姐出臺(小姐)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海徐匯(找小姐找服務(wù))vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州濱江(上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州富陽網(wǎng)上找外圍的聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州蕭山(援交小姐)援交vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州臨平(外圍)中高端外圍上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙雨花附近約美女上門vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州荔灣美女上門聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都錦江外圍大圈預(yù)約聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京朝陽怎么可以找到外圍小姐上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽花溪美女約炮vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海(預(yù)約外圍)找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都錦江外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山三水外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京海淀(小姐援交)援交小姐vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州花都(大保健)上門服務(wù)電話vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州臨平(大保健)上門服務(wù)電話vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州江干外圍女上門找外圍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州錢塘酒店上門服務(wù)按摩資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙天心品茶工作室中高端喝茶聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳福田怎么找真實的上門服務(wù)(外圍上門)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳寶安外圍女酒店上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州江干怎么找外圍酒店上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳龍華外圍女外圍預(yù)約vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海浦東小妹按摩vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽云巖約炮(約大學(xué)生服務(wù))約炮vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙雨花外圍(洋酒)外圍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山三水大學(xué)生空乘兼職上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山三水(全套服務(wù))上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山三水高端外圍經(jīng)紀人的聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京朝陽約服務(wù)(約小姐)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽小妹按摩vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山順德怎么找外圍酒店上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山禪城外圍(外圍抖音網(wǎng)紅)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連西崗找小姐服務(wù)全國附近約小姐上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州富陽品茶工作室中高端喝茶聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳南山外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽烏當(dāng)外圍女兼職伴游服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山三水外圍收費如何vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都錦江外圍女外圍預(yù)約vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海香洲約妹妹約茶約炮服務(wù)電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳寶安上課工作室(品茶喝茶)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳江同城附近約同城外圍女上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都成華怎么約小姐酒店上門vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽云巖(小姐按摩服務(wù))找小姐vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海嘉定(外圍女上門)找外圍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州花都外圍(洋酒)外圍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都青羊外圍聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京宣武外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海嘉定外圍上門服務(wù)(高級資源)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中約炮(約上門服務(wù))外圍女接待電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴怎么可以找到外圍上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳寶安哪里能找到小姐上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都武侯(小姐)小姐過夜服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京宣武全套按摩(同城附近約vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海斗門(找小姐找服務(wù))vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海長寧同城(上門服務(wù))vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海虹口(按摩全套服務(wù)上門)按摩vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽烏當(dāng)美女約炮vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海靜安找妹子(大圈外圍)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京海淀(上門全套服務(wù))上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽云巖(小姐上門按摩)小姐vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京西城找國內(nèi)小姐(高端外圍服務(wù))vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海浦東怎么找小姐真實包夜服務(wù)電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京朝陽上課工作室(品茶喝茶)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽花溪酒店上門服務(wù)外圍女兼職vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州西湖高端外圍經(jīng)紀人的聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海黃埔怎么約小姐酒店上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京西城外圍大圈預(yù)約聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙芙蓉全套按摩(同城附近約vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳寶安外圍上門服務(wù)(預(yù)約外圍)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海虹口小姐出臺(小姐)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中找外圍空姐(外圍)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中約炮(約車模教練空姐)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙雨花高級外圍女上門資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連中山外圍女模特平臺高端外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連甘井子約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽烏當(dāng)找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山南海(大保健)上門服務(wù)電話vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳福田外圍上門做愛vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山三水美女啪啪啪(外圍資源)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都武侯按摩小姐服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州拱墅高端外圍私人訂制vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙芙蓉找妹子(大圈外圍)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海浦東美女上門聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州江干頂級外圍模特預(yù)約vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海虹口可以提供上門服務(wù)的APP軟件vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連西崗美女包夜包養(yǎng)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海徐匯商務(wù)伴游(商務(wù)模特)商務(wù)伴游vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連沙河口約炮(約上門服務(wù))外圍女接待電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都錦江高級資源上門按摩服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州相城(按摩全套服務(wù)上門)按摩vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳羅湖外圍(網(wǎng)上外圍)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州濱江小姐姐包夜vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京豐臺外圍女外圍預(yù)約vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙開福高級外圍上門資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海黃埔高級外圍上門資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州天河(外圍女上門)找外圍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京西城約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州富陽找小姐上門服務(wù)的辦法vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州余杭美女上門聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連約炮(約車模教練空姐)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州花都(線下陪玩)美女上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海浦東高級外圍上門資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州相城外圍女外圍預(yù)約vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山禪城如何能找到小姐一條龍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州上城如何獲得外圍信息vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海香洲外圍女兼職伴游服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽南明外圍上門服務(wù)(高級資源)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州下城外圍(洋酒)外圍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海香洲(援交小姐)援交vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州下城外圍(洋馬)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙芙蓉外圍空姐(小姐)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城(約炮)美女yp全套vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連沙河口酒店上門服務(wù)外圍女兼職vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳南山(全套服務(wù))上門按摩vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海浦東外圍上門服務(wù)(預(yù)約外圍)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京東城外圍上門包夜vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳福田外圍(外圍抖音網(wǎng)紅)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京西城高級外圍女上門資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中小姐包夜vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京豐臺網(wǎng)上找外圍的聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中高級資源上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京宣武高級資源上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海虹口(約炮)美女yp全套vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州錢塘外圍上門做愛vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海普陀(大保健)上門服務(wù)電話vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海長寧外圍上門包夜vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳福田酒店上門服務(wù)外圍女兼職vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城外圍上門做愛vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山順德美女上門聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連(300一次)的外圍服務(wù)怎么找vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京豐臺(按摩SPA上門服務(wù))按摩vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海黃埔外圍女兼職伴游服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連約炮(約上門服務(wù))外圍女接待電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州西湖(按摩全套服務(wù)上門)按摩vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙芙蓉高級外圍上門資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳寶安外圍高端美女(美女模特)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙雨花小姐外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳南山外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京秦淮高端外圍經(jīng)紀人的聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海(找小姐找服務(wù))vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽外圍上門服務(wù)(高級資源)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連沙河口外圍女上門找外圍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳南山外圍聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州拱墅美女上門聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳南山品茶喝茶資源場子vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海嘉定小姐出臺(小姐)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州濱江(如何)怎么能找到小姐服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳龍華全套上門(全套資源)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連金州網(wǎng)上找外圍的聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海品茶喝茶海選vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州上城大學(xué)生空乘兼職上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙雨花可以提供上門服務(wù)的APP軟件vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳南山怎么可以找到外圍小姐上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京西城(美女上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山順德怎么找(外圍模特)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州西湖品茶喝茶資源場子vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙望城(小姐過夜服務(wù))小姐vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳福田高端外圍私人訂制vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海虹口外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽云巖商務(wù)伴游(商務(wù)模特)商務(wù)伴游vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海斗門找小姐服務(wù)全國附近約小姐上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州相城哪里有小姐上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海香洲(外圍)中高端外圍上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山三水(全套服務(wù))上門按摩vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中同城附近約(同城美女約炮)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州下城外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州花都怎么可以找到外圍小姐上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州富陽外圍女(高端外圍資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州相城美女約炮vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽花溪小姐援交(小姐上門)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州越秀外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽花溪酒店上門服務(wù)靠譜電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州相城外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙天心按摩小姐服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州花都外圍(網(wǎng)上外圍)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京東城找小姐(色情服務(wù))找小姐vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳羅湖外圍女(高端外圍資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州海珠約炮(約車模教練空姐)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳羅湖怎么找真實的上門服務(wù)(外圍上門)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連金州約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山三水約炮(約上門服務(wù))外圍女接待電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都武侯外圍上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京東城美女上門特殊服務(wù)(美女上門)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州海珠找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州下城哪里有小姐上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州富陽(援交)援交上門vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海斗門本地小姐(上門服務(wù))本地小姐vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京西城商務(wù)伴游(商務(wù)模特)商務(wù)伴游vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山高明(外圍經(jīng)紀人)外圍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽花溪約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙望城找外圍空姐(外圍)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽南明附近約服務(wù)外圍女上門vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海靜安外圍空姐(小姐)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州拱墅(外圍)中高端外圍上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- Copyright © 2025 Powered by 中國社會科學(xué)院公布2017年六大考古新發(fā)現(xiàn):新疆境內(nèi)首個舊石器時代洞穴遺址入選,骨軟筋酥網(wǎng) sitemap