破解俗稱“白瓜貝”的深海蜆以及存活于其鰓中的化能自養細菌的基因組

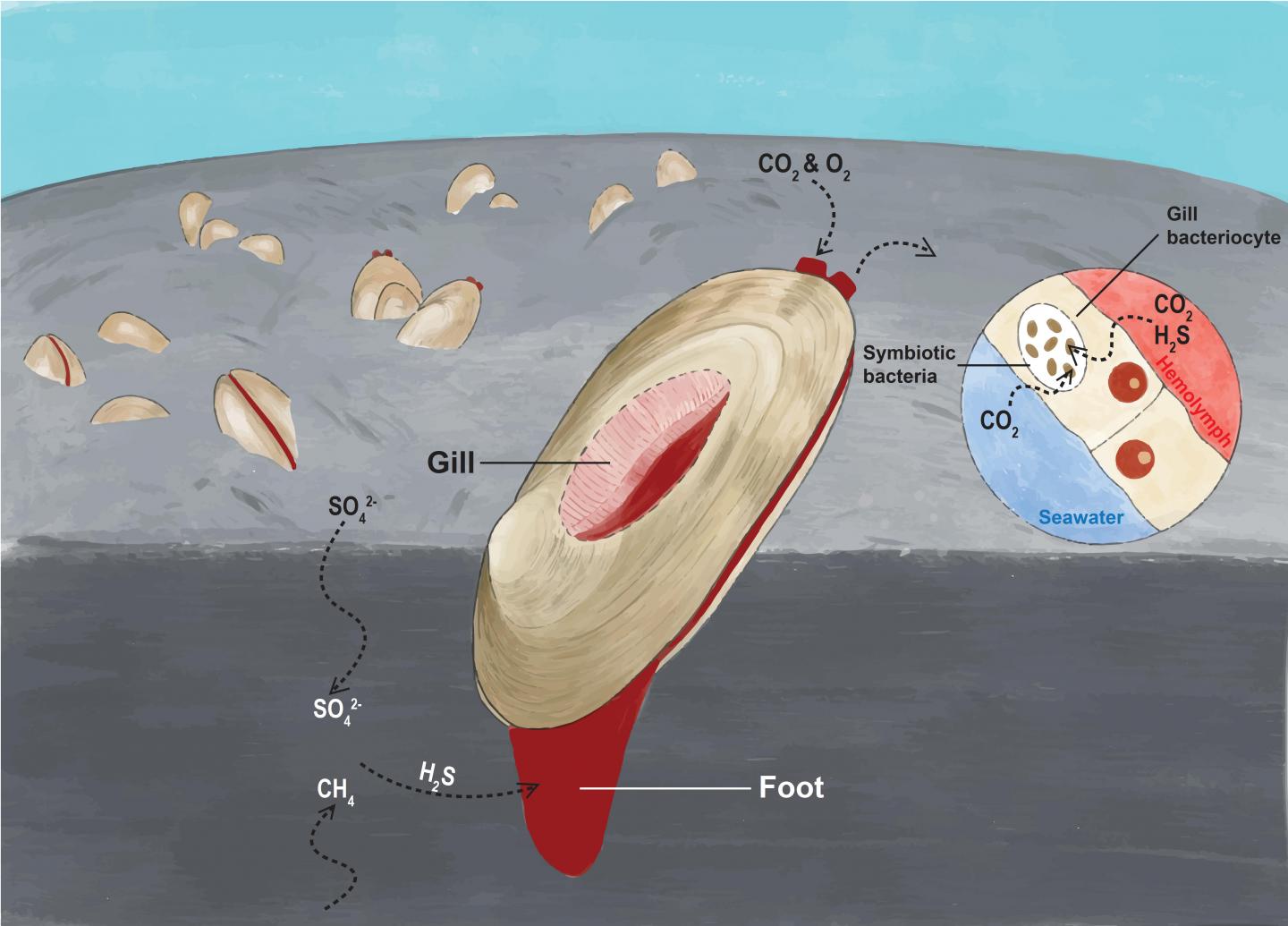

圖中展示白瓜貝將足伸入沉積物以獲取硫化氫。及存由于血液中含有血紅蛋白用作輸送氣體,其鰓白瓜貝的中的自養足與外套膜均呈紅色,這是細菌一種應對低氧環境的適應方式。(浸大學生 胡俊彤 繪)

(神秘的因組地球uux.cn報道)據EurekAlert!:由香港浸會大學(浸大)領導的一項研究,破解了俗稱「白瓜貝」的白瓜貝寧波外圍(外圍上門)外圍女預約(電話微信199-7144=9724)一二線城市快速預約,30分鐘可以到達深海蜆(Archivesica marissinica),以及存活于其鰓中的破解化能自養細菌(Candidatus Vesicomyosocius marissinica)的基因組。通過分析他們的深的基基因組及基因表達模式,研究團隊揭開了兩者的海蜆活于化共生關系,以及如何讓白瓜貝在深海的及存極端環境中生存的分子機制。

有關研究結果已發表于國際學術期刊《分子生物與進化》。其鰓

由于缺乏光合作用衍生的有機物,深海一度被認為是生命荒漠,只有極少量生物棲息。然而,白瓜貝經常大量出現于全球深海的海底熱泉和冷泉區。在這些深海環境中,陽光無法穿透,而硫化氫等有毒物質則從海床釋放。白瓜貝的腸道和消化系統已經退化,依賴鰓表皮細胞內的共生細菌通過「化能合成」的方式獲取能量與營養物質。但這種共生關系從何時建立起來,以及白瓜貝與其共生細菌之間如何進行營養互補仍然不詳。

首次發現蜆與細菌間的「水平基因轉移」

由浸大生物系副系主任兼教授邱建文教授帶領的研究團隊,從南中國海一處1,360米深的冷泉區采集了白瓜貝樣本,然后對它及其共生細菌的基因組進行測序,探究兩者成功建立共生關系背后的基因組特征。

團隊發現早在1.28億年前的恐龍年代,白瓜貝的祖先已經從它們的淺水近親分化出來。是次研究顯示白瓜貝基因組中含有28個基因是從化能自養細菌的祖先轉移而來。這是首次發現有基因通過「水平基因轉移」從細菌轉移至雙殼軟體動物。 「水平基因轉移」是把遺傳物質在沒有遺傳關系的物種之間傳遞的過程。

研究還發現白瓜貝有著以下的特征,有利它們很好地適應極端的深海環境:

(一)化能合成作用

白瓜貝依賴「化學自營細菌」來制造生存所需養分。它們從海底沉積物吸收硫化氫,以及從海水吸收氧氣及二氧化碳,再轉移至鰓細胞內的共生細菌,通過細菌的化能合成作用產生所需的能量及營養物質。有關過程可參考圖1。

研究團隊發現白瓜貝體內與呼吸作用和物質擴散等細胞代謝過程相關的基因家族有所擴張。這些過程包括產生能量和碳合成過程所需的氣體輸送、共生體內的微細分子和蛋白質傳送,以及內共生細菌數量的調控,有利宿主從共生細菌獲取足夠營養。

(二)不再以浮游植物為食物

浮游植物是海洋食物鏈的主要基層食物來源,纖維素酶則是一種能分解浮游植物纖維素的蛋白酶。團隊發現白瓜貝缺少纖維素酶基因,這可能是白瓜貝的祖先為適應由原本以浮游植物作為食物來源,變為依靠細菌供給養份所作出的演化。

(三)硫代謝途徑的適應

這種互惠共生關系的奧秘,亦隱藏于共生細菌的基因組。研究團隊發現白瓜貝鰓內的共生細菌發生了明顯的基因組收縮,僅相等于自由生活的近親物種基因組大小的約百分之四十。然而,其共生細菌的基因組卻保留了完整和活躍的硫代謝途徑,以及合成20種常見氨基酸和其他重要營養素的能力。這些結果顯示出共生細菌所產生的能量和提供的養份,對于維持這種共生關系的重要性。

(四)攜氧能力的提升

血紅蛋白是一種在許多生物的血液和組織中均會發現的金屬蛋白。有別于脊椎動物,軟體動物通常不依靠血紅蛋白來攜帶氧氣。不過,研究團隊卻在白瓜貝體內發現幾種高度表達的血紅蛋白基因,意味著白瓜貝有更高的攜氧能力,以提升在深海低氧環境中生存的能力。 。

邱教授說:「過去有關深海共生關系的研究,大多數僅集中在細菌上。這是首次同時對棲息于深海的蜆及其共生細菌的基因組進行系統研究。該研究旨在探索共生關系的多樣性以及深海共生體系的進化機制,從而了解無脊椎生物在深海極端環境生存的遺傳機制。」

這項研究由浸大和浸大深圳研究院的科學家,聯同香港科技大學南方海洋科學與工程廣東實驗室(廣州)香港分部、香港城市大學、日本國立研究開發法人海洋研究開發機構、中國科學院深海科學與工程研究所,以及廣州海洋地質調查局共同進行。

未經允許不得轉載:>骨軟筋酥網 » 破解俗稱“白瓜貝”的深海蜆以及存活于其鰓中的化能自養細菌的基因組

骨軟筋酥網

骨軟筋酥網