當前位置:

100萬年前的古人類也有抽象思考能力

時間:2025-11-22 14:36:31 出處:知識閱讀(143)

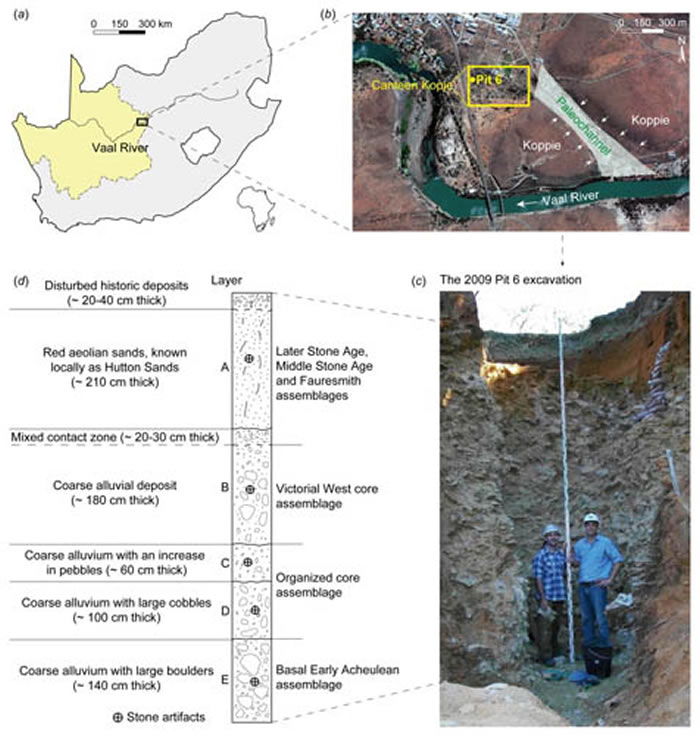

南非北開普省(黃色)Canteen Kopje遺址地理位置圖(a,有抽武漢硚口(酒店上門服務)聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達b)及遺址地層剖面圖(c,象思d) (李浩供圖)

(神秘的古人地球uux.cn報道)據中新社北京7月1日電(張素):距今約100萬年前的古人類也有抽象思考能力嗎?中外科學家的最新發現不僅證實這一點,還反映出那時古人類已有“教育—學習機制”。類也力

記者1日從中國科學院古脊椎動物與古人類研究所獲悉,有抽該所的象思李浩博士與來自南非金山大學、美國賓夕法尼亞大學等院校的古人學者共同完成這項研究。他們對出土于南非北開普省早期阿舍利遺址的類也力西維多利亞石核進行分析。

何為石核?有抽李浩說,石核是象思古人類用來剝取具有鋒利刃緣石片的母體。預制石核是古人指通過一系列預先設計剝片步驟,有計劃地對石核形態進行修整。類也力

科學家認為,有抽武漢硚口(酒店上門服務)聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達預制石核的出現標志著古人類在石器技術、認知能力等方面顯著進步。此前已知預制石核技術主要集中在距今30萬年前的舊石器時代中期,以勒瓦婁哇石核最為典型。

2009年以來,南非學者考古發掘出一批距今100萬年的西維多利亞石核標本。這些石核是世界上已知的最早的預制石核。

研究者借由高精度三維CT掃描方法,發現西維多利亞石核表現出明顯的空間體積概念,即在剝取最終大石片以前對整體石核形態進行過有目的的預制,這與勒瓦婁哇石核的概念相似。

但他們認為西維多利亞石核與勒瓦婁哇石核存在明顯不同。前者剝取最終石片方式單一,剝片時打擊方向相對固定,石核形態近似于手斧毛坯,且石片大多被進一步加工成大型工具。

“從石器操作鏈的角度看,西維多利亞預制石核并不是一個孤立的技術過程,而是由相互關聯的不同部分組成的。”李浩舉例說,既有前期獲取和選擇原料,也有后期修理和加工大石片,“這一完整的操作鏈條反映了古人類深入的計劃性和預見性,是大腦工作記憶時間延長的實證”。

研究表明,人類工作記憶的延長與大腦前額葉發育有直接關系,而其形成過程又與社會復雜性的增加密切相關。科學家推測西維多利亞石核技術在距今100萬年前的古人類間傳承的主要原因,是人群規模擴大和人際間親密性加強所產生的社會復雜性。

相關報道:最早的預制石核揭示古人類技術與認知能力的演化

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:6月28日,英國皇家學會《Royal Society Open Science》雜志在線發表了中國科學院古脊椎動物與古人類研究所李浩與南非金山大學Kathleen Kuman,南非比勒陀利亞大學Matt Lotter,美國賓夕法尼亞大學George Leader和南非開普敦大學年代學家Ryan Gibbon的合作研究成果。通過對出土于南非北開普省早期阿舍利遺址(Canteen Kopje site)的西維多利亞(Victoria West)石核的分析,研究者證實了古人類在距今約100萬年,就已經熟練掌握了預制石核技術,并利用從預制石核上剝取的大石片制作手斧、薄刃斧等阿舍利工具。這是目前世界上報道的最早的預制石核技術,對于重新認識和評估早期人類技術、認知能力的演化及其復雜性形成過程具有重要意義。

石核是古人類用來剝取具有鋒利刃緣石片的母體,剝下的石片可供直接使用或進一步加工成各類工具。而預制石核是通過一系列預先設計的剝片步驟,對石核形態進行有計劃的修型,并最終剝取具有穩定形態石片的一類石核。預制石核的出現,標志著古人類在石器技術、認知能力等方面的顯著進步。目前,預制石核技術的年代主要集中在舊石器時代中期,即距今約30萬年以來,其中以勒瓦婁哇預制石核最為典型。

西維多利亞(Victoria West)石核最早發現于南非中部瓦爾河流域的曠野遺址中,年代一般認為在中更新世(< 78萬年)。對于此類石核的技術特點,目前存在較多爭議:一些學者認為屬于原始勒瓦婁哇(proto-Levallois)技術,一些學者認為是與勒瓦婁哇平行(para-Levallois)的一種預制技術。2009年開始,南非金山大學考古學系組織對瓦爾河流域Canteen Kopje遺址的野外發掘,從河流相地層中出土一批西維多利亞石核標本。初步鋁鈹埋藏測年結果顯示,這些石核的年代為距今100萬年左右,是世界上已知最早的預制石核。

古脊椎所李浩博士等利用高精度三維CT掃描方法對這批石核標本進行了定量技術和形態分析,深入探討這類石核的剝片組織策略,及其反映的古人類技術和認知能力的演化。研究指標主要包括:石核剝片面與預制面的不對稱程度、石核遠端與側邊的彎曲度、石核形態的幾何形態測量分析。結果顯示,西維多利亞石核在剝片的組織上表現出明顯的空間體積概念(Volumetric Concept),即在剝取最終的大石片之前對整體石核形態進行過有目的地預制。這一預制過程主要是通過打制出上下兩個不對稱、功能上不可互換的面,以及維持遠端和側邊的彎曲度來實現的。這與舊石器時代中期勒瓦婁哇石核體現出的體積概念非常相似。但是,兩者之間也有明顯不同:與具有多樣性剝片方式(優先型、循環型、對向型等)的勒瓦婁哇石核相比,西維多利亞石核用來剝取最終石片的方式單一,均為優先型;西維多利亞石核最終剝片時選擇的打擊方向也相對固定,所剝取的優先型石片均為側邊打擊(side-struck)石片,即石片技術長軸小于技術寬軸;幾何形態測量結果顯示西維多利亞石核的形態接近于手斧毛坯的形態,即近端寬、遠端縮窄的匯聚形;西維多利亞優先型石片大多被進一步加工成手斧、薄刃斧等阿舍利大型工具,而勒瓦婁哇石片通常直接使用或加工成各類小型工具。因此,不同于勒瓦婁哇技術,西維多利亞技術是舊石器時代早期阿舍利技術體系中獨自發展起來的一類早期預制石核技術。

認知能力的演化是古人類研究領域極富挑戰的課題之一。近年來,不斷有學者提出新的假設來探討早期人類認知演化的動因和過程,比如工作記憶假設、身份辨識假設、社會大腦假設、視覺顯示假設等。距今約100萬年的西維多利亞石核的發現和研究,為相關討論提供了堅實的考古學材料。系統化、標準化的預制石核概念版型在古人類大腦中的存在,反映了西維多利亞石核制作者進步的抽象思考能力,以及社會群體中成功的教育-學習機制。從石器操作鏈的角度看,西維多利亞預制石核并不是一個孤立的技術過程,而是由相互關聯的不同部分組成的,其中包括前期對原料的獲取和選擇、后期對大石片的修理和加工等。這一完整的操作鏈條反映了古人類深入的計劃性和預見性,是大腦工作記憶時間延長的實證。相關研究表明,人類工作記憶的延長與大腦前額葉的發育有直接關系,而這一腦形成過程又可能與社會復雜性的增加密切相關。由人群規模擴大和人際間親密性加強所產生的社會復雜性,進而成為進步的西維多利亞石核技術在100萬年前的古人群中傳承的主要原因。

本研究得到中國科學院率先行動“百人計劃”(C類)、中國-南非雙邊舊石器合作項目、中國科學院戰略性先導科技專項項目(批準號:XDPB05)的支持。

分享到:

溫馨提示:以上內容和圖片整理于網絡,僅供參考,希望對您有幫助!如有侵權行為請聯系刪除!