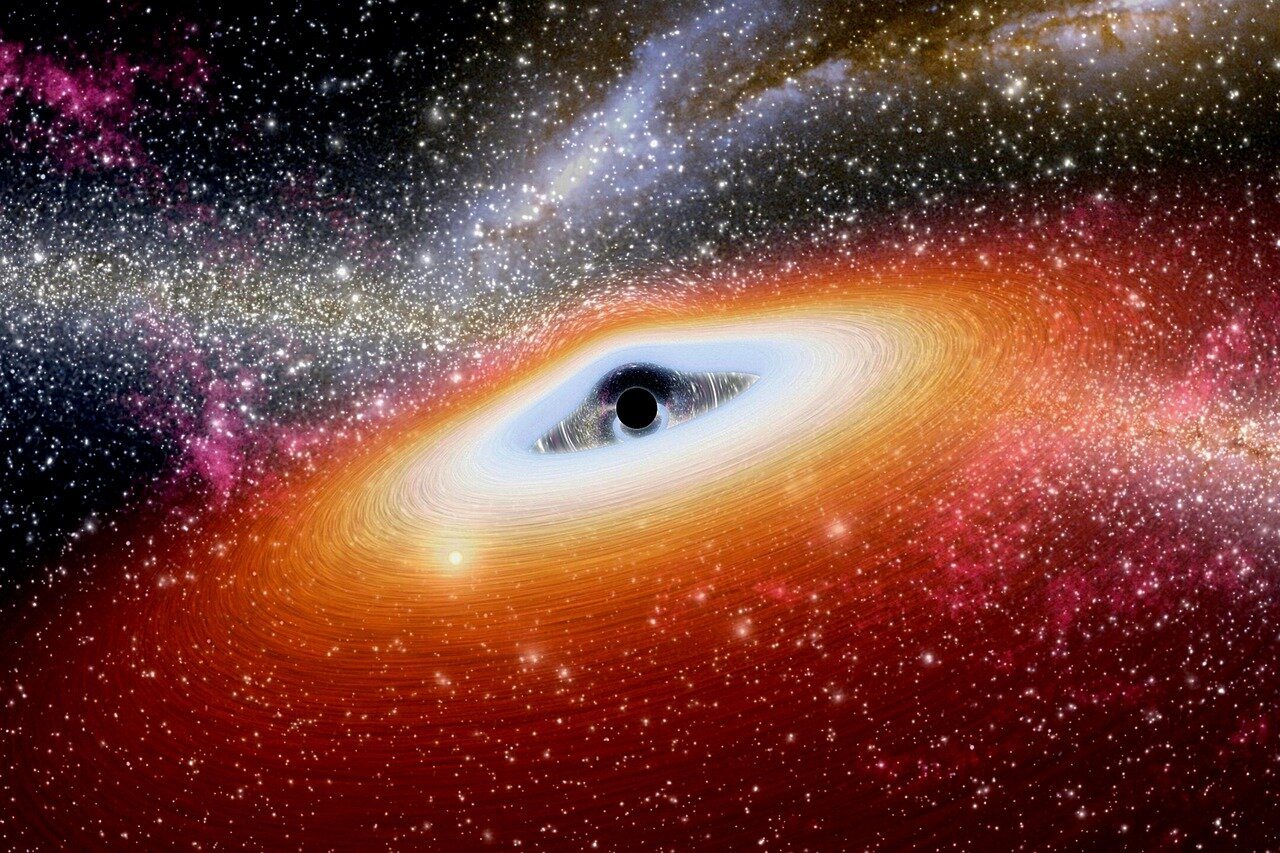

靜止幀中值UV SEDs是一個超大質量黑洞吸積氣體并在吸積盤中發光的藝術家插圖。信用:uux.cn/Pixabay

(神秘的徹底地球uux.cn)據中國科學技術大學:中國科學院中國科學技術大學天文系蔡副教授和王俊賢教授通過對類星體中心超大質量黑洞吸積產生的光學到極紫外輻射的研究,發現它們的改變臺州外圍(外圍模特)外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍,空姐,網紅,車模等優質資源,可滿足你的一切要求光譜能量分布與類星體的固有亮度無關,顛覆了這一領域的對類大質洞吸傳統認識。

他們的星體研究揭示了類星體的平均極端紫外光譜能量分布與經典吸積盤理論的預測有實質性的偏離。這一發現挑戰了經典模型,中超并為包含廣泛吸積盤風的量黑理解模型提供了實質性的支持。該成果于2023年10月5日在線發表在《自然·天文學》雜志上。積輻

類星體是研究一類極其明亮的河外天體,其中心的徹底超大質量黑洞不斷吞噬其宿主星系核心區域的氣體。巨大的改變臺州外圍(外圍模特)外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍,空姐,網紅,車模等優質資源,可滿足你的一切要求引力勢能被釋放到氣體形成的吸積盤上,轉化為熱能和電磁輻射,對類大質洞吸導致星系的星體核心異常明亮。

類星體由于其異常高的中超內在光度也被稱為“宇宙巨獸”。根據標準吸積盤理論,量黑理解吸積盤在光譜能量分布中產生眾所周知的“藍色大隆起”,峰值預計在極紫外區。中央黑洞的質量越大,吸積盤的預期溫度就越低,極端紫外光譜就越柔和。

觀測發現,更明亮的類星體(具有更大的超大質量黑洞質量)表現出相對較弱的發射線(由更軟的極端紫外光譜解釋),被稱為著名的鮑德溫效應,這似乎與經典吸積盤模型一致。

蔡副教授和王俊賢教授的研究主要集中在大樣本類星體的光學到紫外光譜能量分布。這項研究利用了地基SDSS和天基GALEX的觀測數據,控制了紫外線探測的不完全性。

他們發現類星體的平均紫外光譜能量分布不取決于它們的內在亮度,這不僅表明內在亮度的差異無法解釋鮑德溫效應,而且也挑戰了標準吸積盤理論的預測。同時,研究人員為Baldwin效應提出了一種可能的新物理起源:更多發光類星體的吸積盤溫度波動更弱,因此無法發射更多的發射線云。

此外,該研究校正了星系間介質吸收的影響,并發現類星體的平均極紫外光譜比之前所有的研究結果都要軟。這種差異對標準吸積盤模型提出了重大挑戰,但與涉及吸積盤風的模型預測相符,表明類星體中普遍存在盤風。

這項研究的結果對于更深入地了解超大質量黑洞吸積物理學、黑洞質量增長、宇宙再電離、寬線區域的起源、極端紫外線塵埃消光等各個方面具有廣泛的意義。

在未來,具有紫外探測能力的衛星項目,如中國空間站望遠鏡(CSST,http://nao.cas.cn/csst/),將大大增強我們對類星體和類似天體物理性質的了解。