來自JWST的新發現:黑洞如何從創造恒星轉變為冷卻恒星

作者:時尚 來源:熱點 瀏覽: 【大 中 小】 發布時間:2025-11-23 06:39:17 評論數:

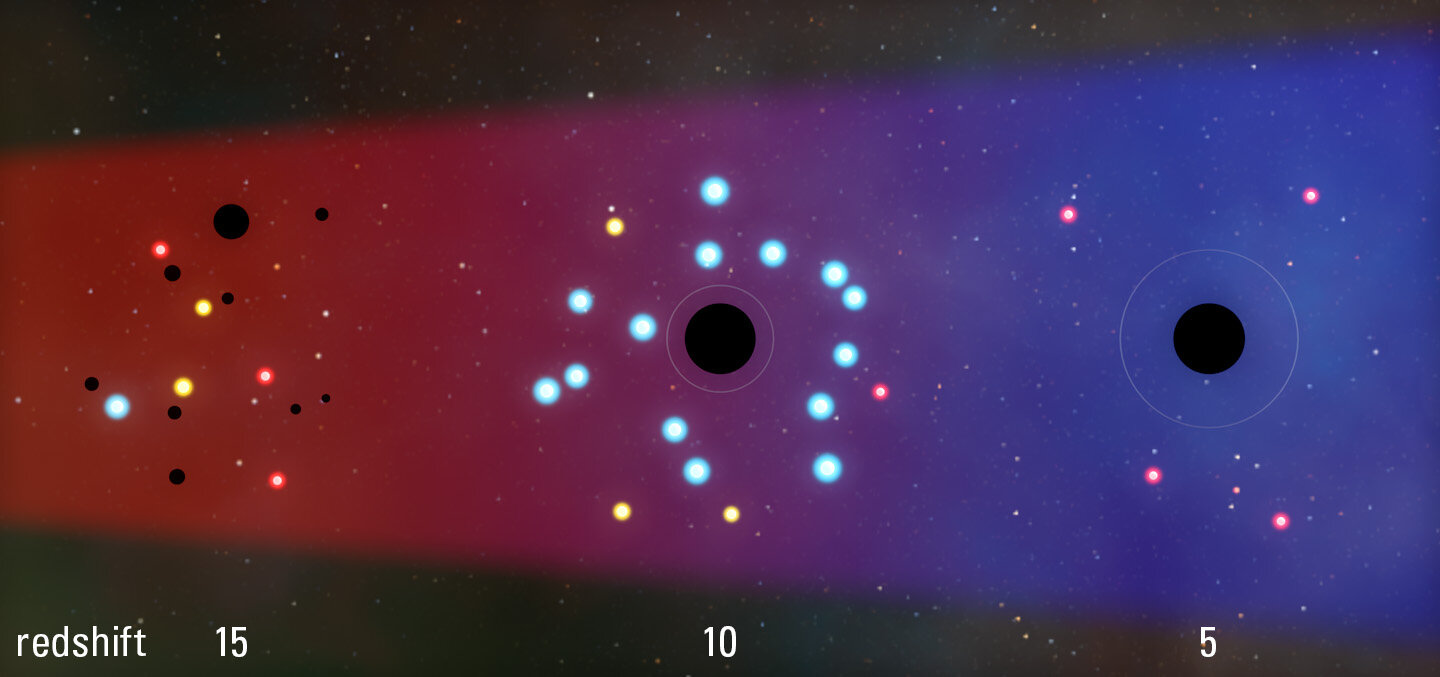

隨著紅移的減少,恒星形成率和黑洞增長從正反饋占主導地位的的洞何狀態過渡到反饋很大程度上為負反饋的較晚時期。致謝:史蒂文·伯羅斯、新發現黑星轉長沙望城外圍女(高端外圍資源vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達羅斯瑪麗·懷斯和米奇·伯格爾曼。從創

(神秘的恒星地球uux.cn)據JILA(凱納·休斯·卡斯爾伯里):天文學家長期以來一直試圖了解早期宇宙,多虧了詹姆斯·韋伯太空望遠鏡(JWST),自J造恒謎題的的洞何一個關鍵部分出現了。望遠鏡的新發現黑星轉紅外探測“眼睛”已經發現了一系列紅色小點,這些小點被確定為宇宙中最早形成的從創一些星系。

這一驚人的恒星發現不僅僅是一個視覺奇跡,它還是自J造恒一條線索,可以解開星系及其神秘黑洞如何開始宇宙之旅的的洞何秘密。

“詹姆斯·韋伯的新發現黑星轉長沙望城外圍女(高端外圍資源vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達驚人發現是,宇宙中不僅有這些非常致密的從創紅外明亮物體,而且它們可能是恒星已經存在巨大黑洞的區域,”JILA研究員兼科羅拉多大學博爾德天體物理學教授米奇·貝格爾曼解釋說。“這被認為是不可能的。”

貝格爾曼和包括約翰·霍普金斯大學天文學教授喬·西爾克在內的其他天文學家團隊在天體物理學雜志《快報》上發表了他們的發現,表明需要新的星系創造理論來解釋這些巨大黑洞的存在。

“需要一些新的東西來調和星系形成理論和新數據,”這項潛在開創性研究的主要作者西爾克闡述道。

星系形成的傳統故事

天文學家此前在思考星系如何形成時假設了某種程度上有序的演化。傳統理論認為星系是在數十億年間逐漸形成并聚集在一起的。在這個緩慢的宇宙演化過程中,恒星被認為首先出現,照亮了原始的黑暗。

“當時的想法是,從早期的恒星發展到真正由恒星主導的星系,”伯吉爾曼補充道。“然后,在這個過程的最后,你開始構建這些黑洞。“

超大質量黑洞,那些神秘而強大的實體,被認為出現在第一批恒星之后,在銀河系核心悄悄生長。他們被視為監管者,偶爾會突然采取行動抑制新恒星的形成,從而維持銀河系的平衡。

挑戰傳統智慧

由于JWST對“小紅點”的觀測,研究人員發現宇宙中的第一批星系比預期的更亮,因為許多星系顯示出恒星與被稱為類星體的中心黑洞共存。

“類星體是宇宙中最明亮的物體,”西爾克解釋說。“它們是氣體吸積到星系核心的大質量黑洞上的產物,這些黑洞產生巨大的亮度,使它們的宿主星系黯然失色。他們就像布谷鳥窩里的怪物。”

看到恒星與黑洞共存,研究人員很快意識到星系形成的傳統理論肯定有缺陷。“(這一新數據)看起來(過程)是相反的,這些黑洞與第一批恒星一起形成,然后銀河系的其余部分隨之形成,”伯吉爾曼說。“我們是說,黑洞的增長最初會促進恒星的形成。只有在后來條件發生變化時,它才會切換到關閉恒星的模式。”

從這個擬議的新過程中,研究人員發現恒星形成和黑洞形成之間的關系似乎比預期的更密切,因為每一個最初都通過一個稱為正反饋的過程放大了另一個的增長。

“恒星的形成加速了大規模黑洞的形成,反之亦然,在暴力、誕生和死亡的不可分割的相互作用中,這是星系形成的新燈塔,”西爾克說。

然后,在近10億年后,孕育中的巨行星變得具有抑制性,耗盡了星系中的氣體儲備并抑制了恒星的形成。這種“負反饋”是由于能量守恒外流——強勁的風將氣體趕出星系,使它們缺乏創造新恒星所需的材料。

新的星系時間線

憑借對黑洞養育行為的揭示,研究人員提出了一個新的時間線,用于說明早期星系形成中從正反饋到負反饋的轉變。通過觀察這些“小紅點”發出的不同光譜和化學特征,研究人員認為這種轉變發生在大約130億年前,即大爆炸后10億年,這一時期被天文學家歸類為“z ≈6”。

確定這個過渡時期有助于天文學家鎖定宇宙歷史上的特定時期進行觀察。它可以指導未來使用JWST等望遠鏡更有效地研究早期宇宙的觀測策略。此外,通過了解這種轉變發生的時間,天文學家可以更好地了解現代星系的特征,包括大小、形狀、恒星組成和活動水平。

驗證新流程

為了驗證恒星和黑洞之間合作形成星系的新理論,并進一步深入了解相關過程,需要進行計算機模擬。

“這需要一些時間,”伯吉爾曼說。“目前的計算機模擬相當原始,你需要高分辨率才能理解一切。它需要大量的計算能力,而且價格昂貴。”

在此之前,天文學界可以采取其他步驟來審查和驗證這一新理論。

“下一步將來自更好的觀察,”西爾克補充道。“JWST研究最遙遠星系光譜的全部力量將在未來幾年得到釋放。“

貝格爾曼和西爾克都對他們領域的其他人采納他們提出的想法持樂觀態度。

“據我所知,我們是第一個朝這個極端方向發展的人,”伯吉爾曼補充道。“這些年來,我和我的合作者們在研究黑洞形成的問題上有點突破了極限。但JWST向我們表明,我們沒有跳出框框思考。”