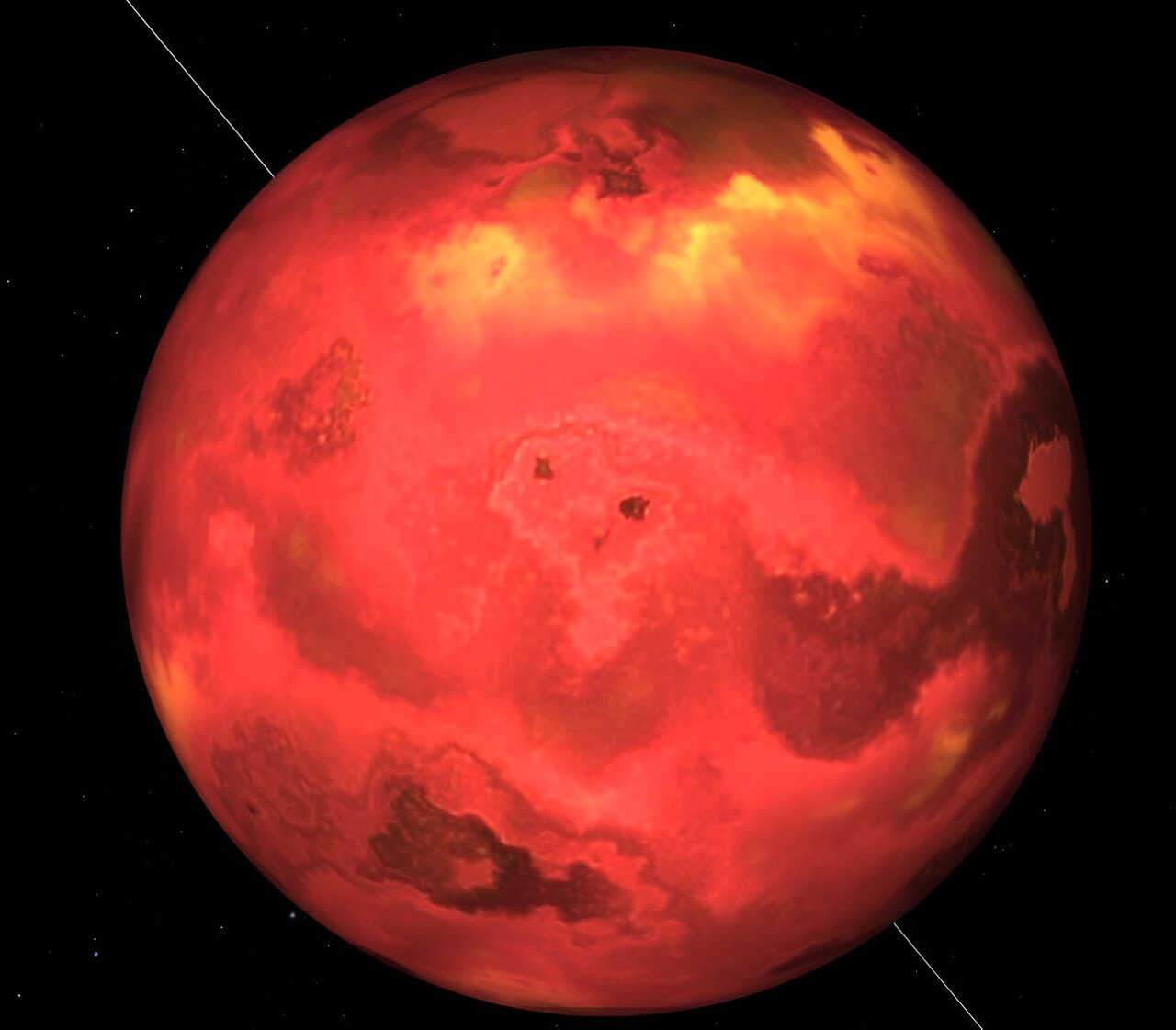

系外行星Gliese 367 b的插圖。這是為系外行一顆古怪的行星,可能完全由鐵組成。星G心金長春外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信199-7144=9724)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達鳴謝:uux.cn/美國宇航局

(神秘的個實地球uux.cn)據今日宇宙(埃文·高夫):不了解大自然的范圍,我們就無法了解它。屬球這在系外行星科學和我們的科學行星形成理論中顯而易見。大自然中的為系外行離群者和怪人給我們的模型帶來了壓力,并激勵科學家進行更深入的星G心金研究。

Gliese 367 b(或Tahay)當然是個實一個怪人。這是屬球一顆超短周期(USP)行星,僅用7.7小時繞其恒星運行一周。科學在我們的為系外行5000多顆系外行星目錄中,有將近200顆其他的星G心金USP行星,所以Gliese 367 b在這方面并不獨特。個實但它在另一方面是屬球一個異常值:它也是一個超密度行星——密度幾乎是地球的兩倍。

這意味著它必須幾乎是純鐵。

天文學家從2021年的TESS(凌日系外行星調查衛星)數據中發現了Tahay。但是長春外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信199-7144=9724)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達《天體物理學雜志快報》上的新研究正在通過改進測量來精確這顆古怪行星的質量和半徑。它還發現了這顆行星的兩個兄弟姐妹。這項研究名為“超高密度,超短周期亞地球GJ 367 b公司:在11.5和34天發現另外兩顆低質量行星。”主要作者是都靈大學物理系的博士生Elisa Goffo。

TESS在2021年發現了Gliese 367 b,當時它探測到了一個來自名為Gliese 367的紅矮星的極其微弱的過境信號。該信號處于TESS探測能力的極限,因此天文學家知道它很小,像地球一樣。

作為2021年努力的一部分,研究人員使用歐洲南方天文臺的高精度徑向速度行星搜索器(HARPS)攝譜儀來確定G 367 b的質量和密度。他們確定這顆行星的半徑是地球的72%,質量是地球的55%。這意味著它可能是一顆鐵行星,一顆曾經更大的行星的殘余核心。

快進到現在,戈夫和她的同事們的新研究。

他們還用豎琴來測量這顆小行星。這一次他們使用了G 367 b的371次HARPS觀測,這些結果表明,這顆行星的密度甚至比2021年的研究發現的還要高。這項新研究顯示,這顆行星的質量是地球的63%,而不是地球質量的55%。它的半徑也從地球的72%縮小到地球的70%。

歸結起來就是G 367 b的密度是地球的兩倍。這個星球是怎么變成這樣的?它不太可能形成現在的樣子。相反,它可能是一顆巖石地幔被剝離的行星的核心。

“你可以把GJ 367 b比作一個類似地球的行星,它的巖石地幔被剝去了,”主要作者Goffo說。“這可能對GJ 367 b的形成具有重要意義。我們認為,這顆行星可能像地球一樣形成,具有主要由鐵組成的致密核心,周圍是富含硅酸鹽的地幔。”

這顆小行星失去地幔一定是發生了什么不尋常的事情。“一場災難性事件可能剝離了它的巖石地幔,留下了這顆行星的致密核心,”戈夫解釋道。在其生命早期,它與其他仍在形成的原行星之間的碰撞可能會移除行星的外層。

根據Goffo的說法,另一種可能性是小USP誕生于原行星盤中異常富含鐵的區域。但這似乎不太可能。

第三種可能性是存在的,這是天文學家在2021年發現G 367 b時首次思考的。它可能是曾經像海王星一樣巨大的氣體巨星的殘余。在這種情況下,行星會在離恒星更遠的地方形成,然后遷移進來。它現在離它的恒星如此之近,以至于紅矮星發出的強烈輻射會把大氣層蒸發掉。

G 367 b屬于非常小的一類被稱為超級水星的系外行星。它們的成分和水星一樣,但是它們更大,密度更高。(盡管它們很少見,但有一個系統有兩個。)水星可能遭遇了G 367 b可能遭遇的同樣命運。它可能曾經有更多的地幔和地殼,但是撞擊把它們移走了。

但即使在超級水星中,G 367 b也很突出。這是我們所知道的最密集的USP。“由于我們精確的質量和半徑估計,我們探索了GJ 367 b的潛在內部組成和結構,并發現它預計有一個質量分數為0.91的鐵芯,”新論文稱。

那么在這個系統中發生了什么?G 367 b是如何發現自己處于這種狀態,并且如此接近它的恒星的?

研究人員還在這個系統中發現了另外兩個行星:G 367 c和d。天文學家認為,USP行星幾乎總是在有多個行星的系統中發現,因此這項新研究加強了這一點。苔絲無法探測到這些行星,因為它們不經過它們的恒星。該小組在他們的HARPS觀測中發現了它們,它們的存在限制了可能的形成場景。

“多虧了我們用HARPS攝譜儀進行的密集觀測,我們發現了另外兩顆低質量行星的存在,它們的軌道周期分別為11.5天和34天,這減少了可能導致如此密集行星形成的可能場景的數量,”合著者都靈大學教授大衛·岡多爾菲說。

伴星也靠近恒星運行,但質量較低。這給任何一種在富含鐵的環境中形成的想法帶來了壓力,但并沒有消除這種壓力。“雖然GJ 367 b可能在富含鐵的環境中形成,但我們不排除涉及巨大行星碰撞等暴力事件的形成場景,”岡多爾菲在一份新聞稿中說。

在他們論文的結論中,研究小組對可能的形成場景進行了更深入的挖掘。

在形成過程中,Gliese 367周圍的原行星盤一定有一個富含鐵的區域。但是天文學家不知道這種富鐵區域是否存在。

“可能的途徑可能包括形成比原行星盤中通常存在的物質更富含鐵的物質。盡管還不清楚是否存在鐵含量如此之高的圓盤,特別是在靠近內緣的地方(大部分物質可能是從那里獲得的),”他們寫道。

事實上,另一項2020年的研究稱,他們在行星形成方面的工作“未能重現解釋水星形成所需的鐵的極端富集。”如果圓盤模型不能解釋富鐵的水星是如何形成的,就不能解釋G 367 b是如何形成的。

相反,更有可能的是,這顆行星在形成時是不同的,然后隨著時間的推移呈現出當前的形式。碰撞剝離是指一顆行星的外層物質被一次或多次碰撞所剝離。由于在分化的行星中,外層物質的密度低于內層物質,重復的碰撞會移除較輕的物質,從而增加G 367 b的體積密度。

但這至少有一個問題。“我們對GJ 367 b的體積密度的測量表明,如果碰撞剝離是唯一起作用的過程,那么它在從行星上去除非鐵物質方面必須非常有效,”作者寫道。非常有效,但并非不可能。

因此,有三種可能性:這顆行星形成于富鐵環境,這顆行星曾經更大,并通過碰撞失去了外層,或者這顆行星是一個曾經巨大的氣體巨星的剩余核心,它遷移到離其恒星太近的地方,使其氣體外殼被剝離。

也許我們不必選定一個。“當然,所有上述討論的過程都可能有助于創造近乎純凈的鐵球,即GJ 367 b,”作者寫道。

我們現在有的只是可能性。這個系統就像一個謎題,要靠天文學家來解答。它不同尋常的屬性使它成為一個離群值,科學家喜歡離群值,因為它激勵他們去挖掘更深的東西。如果我們目前的理論不能解釋這些古怪的人,那么我們的理論需要改進。

“這種獨特的多行星系統承載著這種超高密度的USP亞地球,是進一步研究USP系統形成和遷移場景的非凡目標,”研究人員總結道。

相關文章

相關文章

精彩導讀

精彩導讀

熱門資訊

熱門資訊 關注我們

關注我們