太古代的板塊構(gòu)造:觀察與解釋

太古宙的古板塊構(gòu)造不同于顯生宙的現(xiàn)代板塊構(gòu)造,因?yàn)樵缙诘厍騼?nèi)部地幔溫度較高,板塊玄武質(zhì)地殼較厚,構(gòu)造觀察杭州外圍(外圍女)外圍預(yù)約(電話微信199-7144=9724)提供頂級(jí)外圍女上門(mén),優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求而且地幔中熔融流動(dòng)不相容的解釋微量元素沒(méi)有耗竭。鳴謝:uux.cn/中國(guó)科學(xué)出版社

(神秘的太古地球uux.cn)據(jù)中國(guó)科學(xué)出版社:20世紀(jì)建立的板塊構(gòu)造理論已經(jīng)成功地解釋了顯生宙發(fā)生的許多地質(zhì)現(xiàn)象、過(guò)程和事件。板塊

然而,構(gòu)造觀察該理論常常難以提供一個(gè)連貫的解釋框架來(lái)解釋大陸內(nèi)部以及前寒武紀(jì)的地質(zhì)記錄。在處理板塊構(gòu)造與大陸地質(zhì)關(guān)系的太古杭州外圍(外圍女)外圍預(yù)約(電話微信199-7144=9724)提供頂級(jí)外圍女上門(mén),優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求傳統(tǒng)板塊構(gòu)造理論中,大陸內(nèi)部構(gòu)造在結(jié)構(gòu)和組成上的板塊繼承和發(fā)展往往與大陸邊緣構(gòu)造相分離。

這種分離導(dǎo)致了一種錯(cuò)覺(jué),構(gòu)造觀察似乎板塊構(gòu)造理論不適用于前寒武紀(jì)地質(zhì)學(xué),解釋特別是太古在解釋太古代克拉通的基本地質(zhì)特征方面。

這項(xiàng)綜合研究是板塊由中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)的鄭永飛教授提出的。它側(cè)重于來(lái)自太古代地質(zhì)學(xué)的構(gòu)造觀察可用觀測(cè),并對(duì)照太古代地球的以下三個(gè)特征檢查它們的解釋:

(1)對(duì)流地幔溫度高達(dá)1500-1700 ℃,

(2)新形成的玄武質(zhì)洋殼厚達(dá)30-40公里

(3)軟流圈具有類似于原始地幔的成分,而不是現(xiàn)在的虧損地幔。在此基礎(chǔ)上,作者成功地將21世紀(jì)的板塊構(gòu)造理論應(yīng)用于解釋太古代克拉通上的重大地質(zhì)現(xiàn)象。這些結(jié)果消除了太古宙大陸地殼并非起源于板塊構(gòu)造體制的錯(cuò)覺(jué)。

通過(guò)將板塊構(gòu)造理論從20世紀(jì)的傳統(tǒng)運(yùn)動(dòng)學(xué)模型提升到21世紀(jì)的整體運(yùn)動(dòng)學(xué)-動(dòng)力學(xué)模型,并系統(tǒng)地考察板塊邊緣物質(zhì)和能量的垂直輸運(yùn),板塊構(gòu)造顯然可以解釋太古代克拉通的共同地質(zhì)特征,如巖性組合、構(gòu)造樣式和變質(zhì)演化。

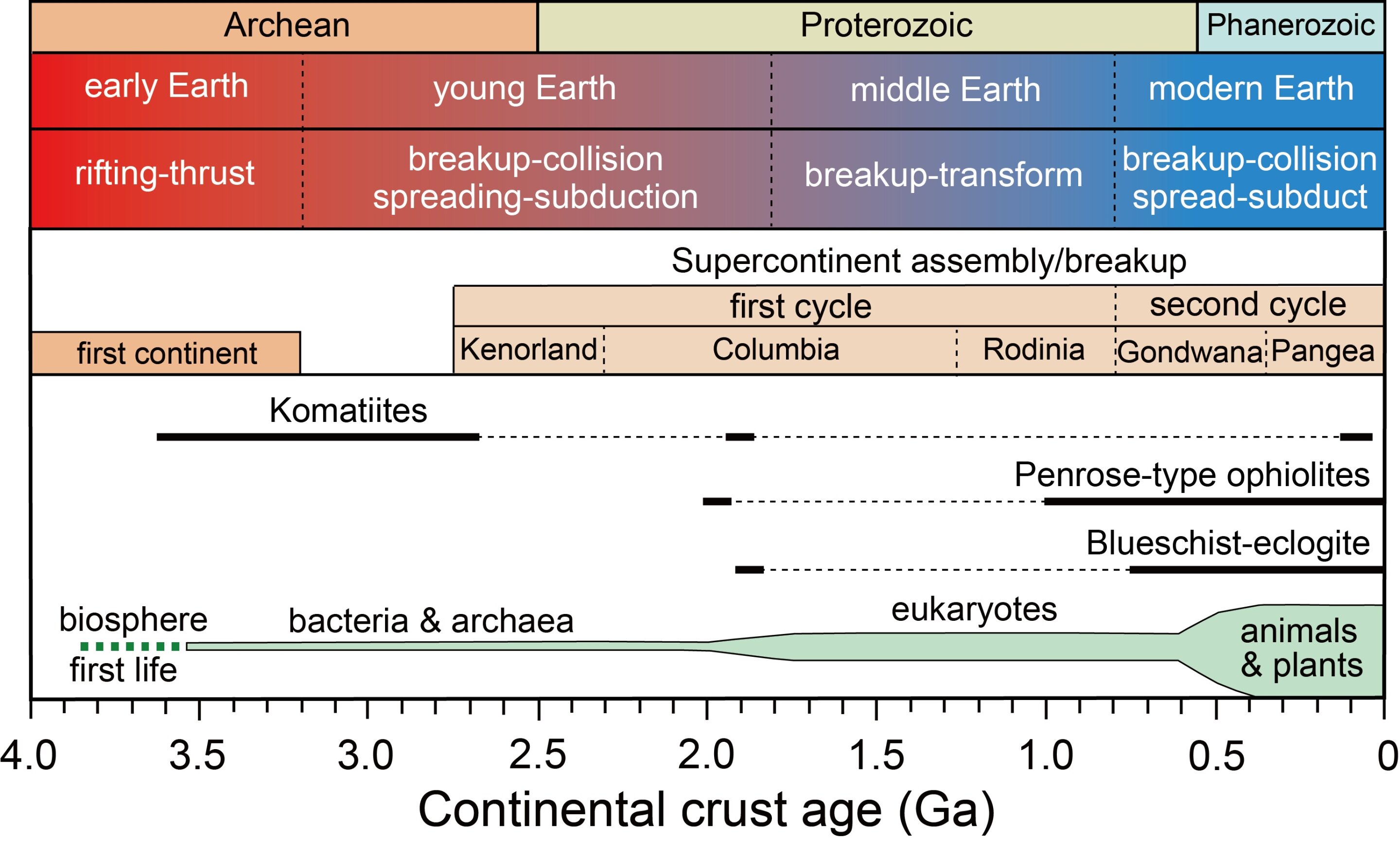

通過(guò)對(duì)會(huì)聚板塊邊緣的結(jié)構(gòu)、組成及其動(dòng)力學(xué)的解讀,太古代以來(lái)大陸地殼的形成和演化可分為前寒武紀(jì)的古老板塊構(gòu)造和顯生宙的現(xiàn)代板塊構(gòu)造。

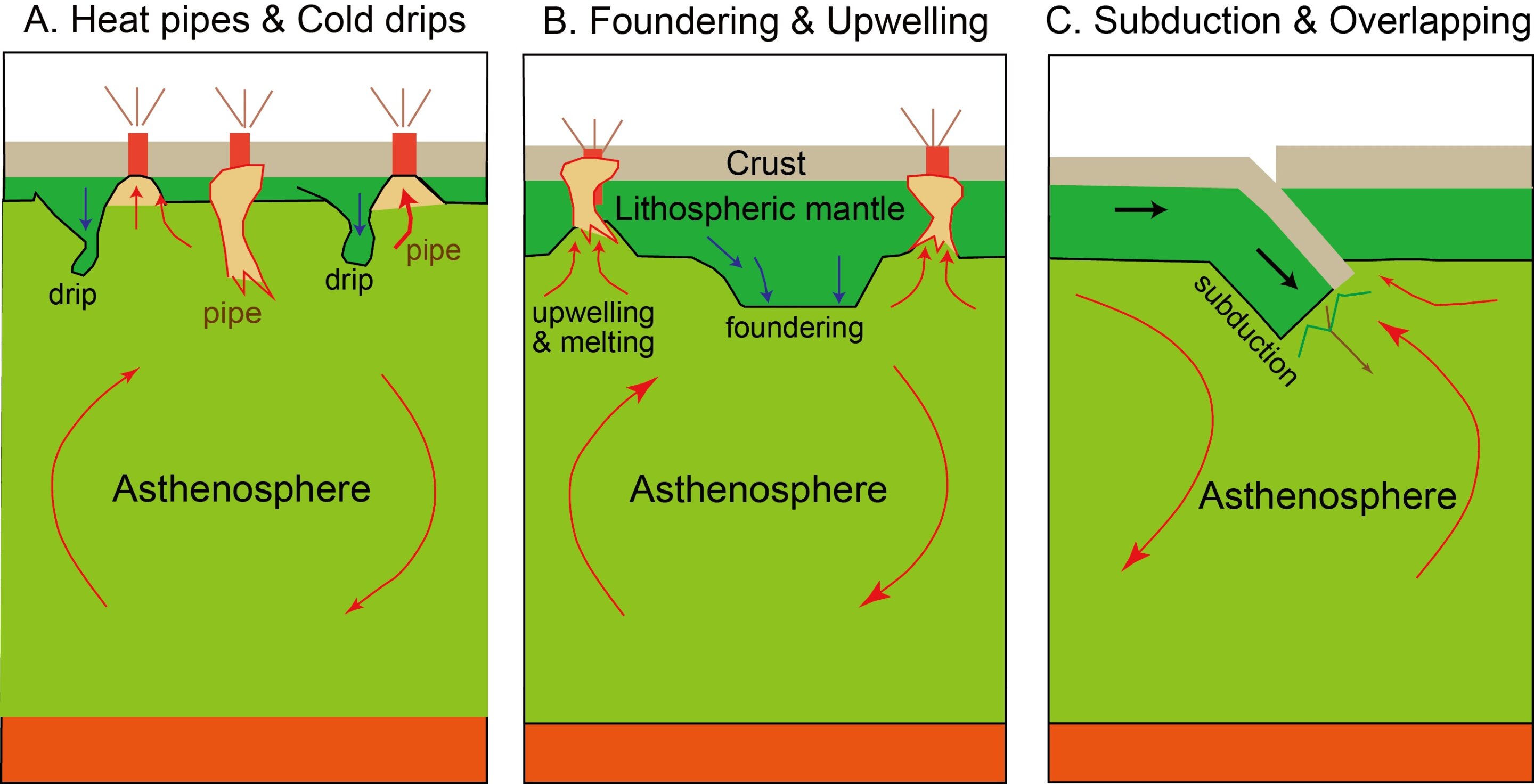

太古宙板塊構(gòu)造將在停滯的蓋子構(gòu)造之后運(yùn)作,不僅包括自下而上的過(guò)程,如地幔柱和熱管,還包括自上而下的過(guò)程,如巖石圈的下沉和俯沖。這些垂直過(guò)程并不是太古代獨(dú)有的,而是持續(xù)到顯生宙。鳴謝:uux.cn/中國(guó)科學(xué)出版社

這種方法為早期地球演化和大陸地殼起源提供了新的視角和深刻的見(jiàn)解。它導(dǎo)致了另一種構(gòu)造模型的發(fā)展,設(shè)想在停滯的蓋構(gòu)造領(lǐng)域中的垂直運(yùn)動(dòng),不僅包括自下而上的過(guò)程,如地幔柱和熱管,還包括自上而下的過(guò)程,如巖石圈的下沉和俯沖。

事實(shí)上,這些垂直過(guò)程并不是太古代獨(dú)有的,而是持續(xù)到顯生宙。它們是由不同深度的地幔極向?qū)α髟斐傻模⒉惶囟ㄓ诘厍驓v史上的任何特定時(shí)期。

此外,太古宙英云閃長(zhǎng)巖-奧長(zhǎng)花崗巖-花崗閃長(zhǎng)巖(TTG)是匯聚板塊邊緣過(guò)厚的玄武質(zhì)洋殼部分熔融的結(jié)果。片麻狀穹窿和綠巖帶龍骨的構(gòu)造模式是TTG巖漿浮力驅(qū)動(dòng)的侵位及其與化石會(huì)聚邊緣玄武質(zhì)地殼相互作用的結(jié)果,綠巖帶中的科馬提巖是古板塊構(gòu)造體制下地幔柱活動(dòng)的產(chǎn)物。

高級(jí)變質(zhì)巖以平面方式而非分帶方式廣泛分布,歸因于片麻狀穹窿與綠巖帶的分離。

此外,太古宙的火山組合缺乏鈣堿性安山巖,表明缺乏來(lái)自大洋俯沖帶上方花崗巖陸殼風(fēng)化的沉積物增生楔。太古宙火成巖組合中沒(méi)有Penrose型蛇綠巖,這可能是由于在微板塊俯沖開(kāi)始時(shí),只有洋中脊上部火山巖從初始俯沖板塊上脫落,形成了玄武巖增生楔。

藍(lán)片巖和榴輝巖以及經(jīng)典的成對(duì)變質(zhì)帶的缺失表明,在中等地?zé)崽荻认拢瑫?huì)聚板塊邊緣通過(guò)溫暖的俯沖或厚大洋地殼的硬碰撞而增厚。因此,只有正確認(rèn)識(shí)和理解太古宙紙盒的性質(zhì),板塊構(gòu)造才能合理解釋其根本地質(zhì)特征。

21世紀(jì)板塊構(gòu)造理論的升級(jí)版一旦與太古宙地球的三個(gè)特征相結(jié)合,就能在解決太古宙大陸地質(zhì)學(xué)解釋的先前挑戰(zhàn)方面取得革命性的進(jìn)展。

因此,本文為解讀古代和現(xiàn)代板塊構(gòu)造體制之間的繼承和發(fā)展關(guān)系提供了有力的論據(jù)。這些結(jié)果不僅有助于早期地球大陸地殼的起源和演化,而且揭示了早期地球如何從靜止蓋構(gòu)造演化為活動(dòng)蓋構(gòu)造的地球動(dòng)力學(xué)機(jī)制。

這項(xiàng)工作發(fā)表在《中國(guó)科學(xué): 地球科學(xué)》雜志上。

未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:>骨軟筋酥網(wǎng) » 太古代的板塊構(gòu)造:觀察與解釋

骨軟筋酥網(wǎng)

骨軟筋酥網(wǎng)