廣東省英德市青塘遺址

湖北沙洋縣城河新石器時代遺址

陜西延安市蘆山峁新石器時代遺址

陜西澄城縣劉家洼東周遺址

四川渠縣城壩遺址

太子城金代城址位置圖

(神秘的年大南最地球uux.cn報道)據光明日報(李韻):“2018年六大考古新發現”10日在中國社會科學院考古學論壇上揭曉。廣東英德青塘遺址、考古湖北沙洋縣城河新石器時代遺址、新發現揭曉廣

昆明包夜小三情婦(微信180-4582-8235)上門預約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養資源陜西延安蘆山峁新石器時代遺址、東英德青陜西澄城縣劉家洼東周遺址、塘遺四川渠縣城壩遺址、址還早人河北張家口太子城金代城址六個考古項目榜上有名。原嶺

廣東英德青塘遺址:還原嶺南最早人類的生活生活

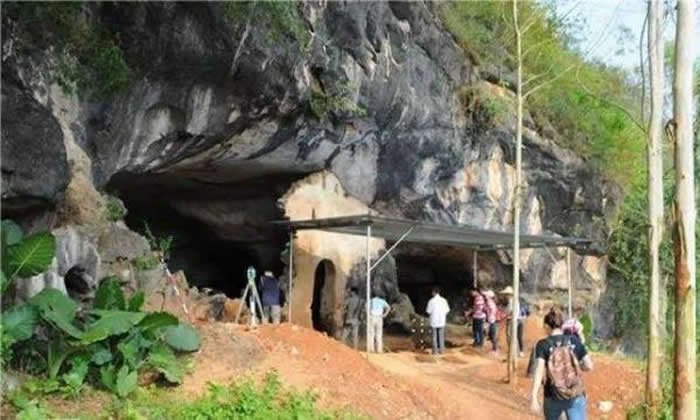

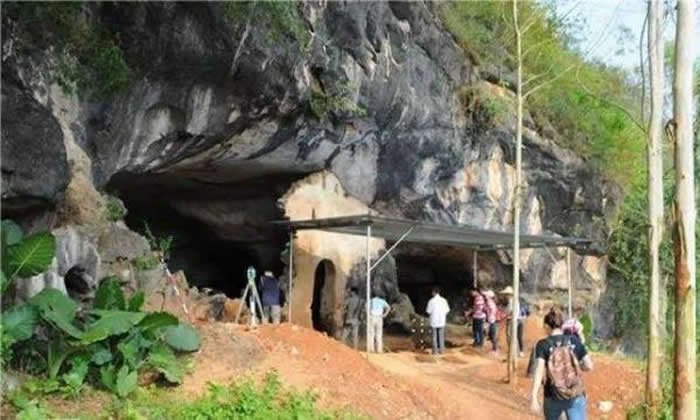

青塘遺址位于廣東省北部清遠市英德市青塘鎮,是年大南最華南地區新舊石器時代過渡階段典型的洞穴遺址。

2016年至2018年,考古通過3年考古工作,新發現揭曉廣在青塘遺址發現晚更新世晚期至全新世早期連續的東英德青地層堆積,清理出墓葬、塘遺火塘等多處重要遺跡,址還早人出土古人類化石、原嶺石器、陶器、蚌器、骨角器、動物骨骼化石及植物遺存等各類標本一萬余件。

考古發現一座墓葬,出土保存較為完整的人骨化石一具,其葬式為蹲踞葬,年代距今約13500年。廣東省文物考古研究所副研究員劉鎖強表示,這座墓葬的形式,說明當時嶺南人類已具有明確的生死觀念和有意識的埋葬行為,而它也是中國年代最早的可確認葬式的墓葬,是廣東境內保存最完整的距今1萬年前的古人類化石。

青塘遺址作為洞穴群,展現了2.5萬至1萬年前華南地區的聚落形態,全面反映出社會復雜程度,系統再現了中國南方從狩獵采集社會向早期農業社會過渡的歷史進程。

湖北沙洋縣城河新石器時代遺址:五千年前長江中游與下游同樣發達

城河遺址位于湖北省荊門市沙洋縣后港鎮,歷經6年5次考古勘探發掘,確定這是一處屈家嶺文化晚期至石家河文化早期的重要城址,發現城垣、人工水系、大型院落式建筑及其附屬設施、一般性居址、陶器生產區、中心“廣場”設施、祭祀遺存等重要遺跡。

考古領隊彭小兵介紹,這些重要遺跡,從內部聚落形態的角度揭示了屈家嶺社會的發展;城垣外側的王家塝墓地,則是迄今為止發現的規模最大、保存最完整的屈家嶺文化墓地,改變了屈家嶺文化只見城址不見大型墓葬的現狀。

從墓葬規模、葬具、隨葬品等情況來看,早在距今5000多年前,這里已經出現明顯的社會分化。大、中型墓葬隨葬了體量巨大的棺木,精美的石鉞、漆器,以及大量磨光黑陶、豬下頜骨等遺物。高等級大墓的發現,也填補了長江中游地區缺乏史前大型墓發現的空白。

城垣、居址、墓地三位一體的系統發掘,為長江中游地區文明化進程研究提供了更全面的信息。彭小兵說,這些墓葬棺具明確、葬俗獨特、隨葬品豐富、等級明顯,清楚表明屈家嶺社會形成了完備而獨具特色的墓葬禮儀,與同時期海岱地區和長江下游的史前社會達到了同樣的社會發展程度。

陜西延安蘆山峁新石器時代遺址:最早廟堂的雛形

蘆山峁遺址位于陜西省延安市寶塔區。經過考古勘查、鉆探,確認遺址面積超過200萬平方米。2016年至2018年,考古隊對遺址核心區的大營盤梁進行發掘,確認其頂部分布著三座院落,始建年代為距今4800年左右的廟底溝二期晚段。

三座院落由北部一座大型院落和南部兩座小型院落構成“品”字形布局,每座院落均有夯土圍墻,墻體殘高0.1米~0.6米,墻體頂部寬1.5米~2米。大型院落為四合院式兩進院落,坐北朝南,東、西兩側院墻內側規整地分布著廂房,門均朝向院落中心。院落中部并排偏北分布著三座主建筑,坐北朝南,單個建筑面積均約200平方米,各建筑之間有3米寬的過道。主建筑將院落分隔為前院和后院。前院中心有一條南北向的中心大道,其東、西兩側對稱分布著低洼地,用于前院集水蓄水,或兼有排水功能。兩座小型院落對稱分布在大院落外,每座的面積大約為700平方米。

大營盤梁最南端是一片小型廣場,有來自院落圍墻外側的“環城路”通向山體南端的埡口。在大型房址、院墻、廣場的夯土中,多次發現以豬下頜骨、玉器奠基的現象。在大型房址附近的堆積中,還發現超過100件的筒瓦與槽形板瓦。

陜西省考古研究院副研究員馬明志認為,龍山時代晚期至夏商周時期的都邑遺址,有一些宮城或宗廟建筑布局與蘆山峁的大營盤梁宮殿院落布局十分接近,呈現為嚴整的四合院式格局,它們之間可能存在著某種聯系。蘆山峁遺址核心區的多座人工臺基及其上的規整院落,似可被視為中國較早的宮殿或宗廟建筑早期形態之一。

陜西澄城縣劉家洼東周遺址:這里是芮國都城

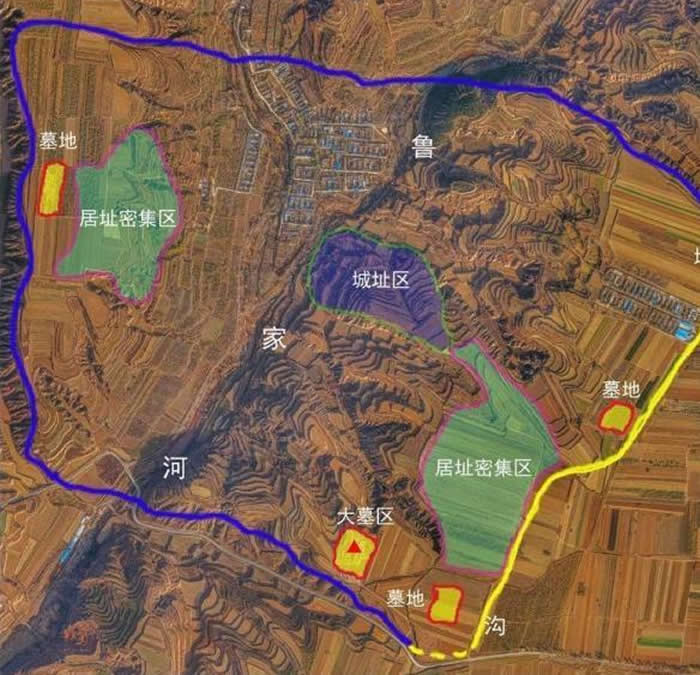

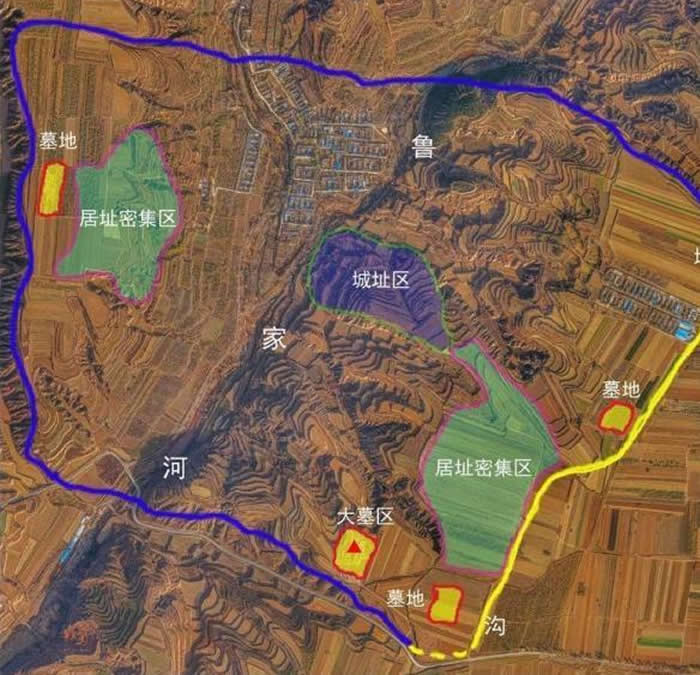

劉家洼遺址位于陜西省澄城縣王莊鎮,由城址、居址和墓地組成的東周遺址。

從地形、地勢和出土的文物可以判定,城址區當屬重要建筑所在;同時在其外城發現鑄銅類手工作坊存在。由此推斷,此城應是劉家洼遺址的高等級人群居住區。

通過對115座墓葬的考古發掘,發現大多與兩周時期周系墓葬的特征保持了明顯的一致性。大墓和部分中型墓雖遭嚴重盜掘,但仍發掘清理出大量青銅器,以及金器、玉器、鐵器、陶器和漆木器等珍貴文物。最惹眼的是,大中型墓中,多隨葬有精美的漆木器,如鐘磬架子、幾案、豆等。

陜西省考古研究院研究員種建榮介紹,在2號墓中,出土了7只鼎,顯示了墓主人諸侯的身份。最關鍵的是,在墓的槨室東北角發現一只建鼓,鼓柱銅套上刻有銘文“芮公作器”,下面壓著的1件銅戈上亦有“芮行人”的銘文。據此判斷,墓主當為春秋早中期的一代芮國國君。芮國,這個歷史上與周同姓的諸侯的最后政治中心,經劉家洼的發掘得以確認,填補了芮國后期歷史的空白,也提供了周王室大臣采邑向東周諸侯國發展演變的典型個案。

3號大墓的獨特之處在于,槨室四壁共有9個壁龕,每龕有1名年輕女性殉葬。出土文物中有2件鑄有“芮公”的銅鼎、五镈九鈕的編鐘、大量的

昆明包夜小三情婦(微信180-4582-8235)上門預約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養資源車馬器及1件罕見的木格漆繪墻圍與1件漆器。這座墓中未發現任何兵器,由此推測墓主可能為2號墓主人芮公的夫人。

考古發現的種種跡象表明,這里是一處芮國后期的都城遺址及墓地。

四川渠縣城壩遺址:十余片瓦當實證“宕渠”城

城壩遺址位于四川省達州市渠縣土溪鎮,是川東地區目前尚存的歷史最早、規模最大的古城遺址。

經過5年的考古調查、勘探和關鍵節點的考古發掘,基本厘清了城壩遺址各個區域的功能分區。城壩遺址中的“郭家臺城址”保存較完好、結構較完整、布局較清晰。最為重要的是,這里出土了“宕渠”文字瓦當及竹木簡牘。10余片“宕渠”文字瓦當明確郭家臺城址就是文獻記載的秦漢時期“宕渠”城所在地,且考古發現的其他信息也與史料中“宕渠”郡縣的設置與廢棄年代基本相符。

四川省文物考古研究院副研究館員陳衛東介紹,城壩遺址所處的川東北地區,是水陸要沖之地,先秦時期以來,這里是多種文化的接觸地帶,表現出多種文化雜糅的特質。兩漢時期,在漢文化的強勢介入下,該地區被納入國家政治框架內,逐漸接受漢文化,早期巴文化傳統消亡嬗變,逐漸形成一種新的地域文化。目前發現的遺跡和遺物,呈現出渠江流域晚期巴文化的復雜性和交融性,以及與周邊地區的文化互動,反映了其特殊的地理空間和政治空間內復雜的族群關系。這些發現為進一步探討秦漢王朝對西南地區的經營及其地方行政制度建設提供了重要材料。

河北張家口太子城金代城址:規模不大、規格不低的金代行宮

太子城遺址位于河北省張家口市崇禮區四臺嘴鄉太子城奧運村內,東南距北京市區140公里。經勘探與發掘,確認這是一座平面呈長方形的城址,南北400米、東西350米,占地約14萬平方米,略小于五分之一故宮面積。

太子城遺址出土遺物以各類泥質灰陶磚瓦、鴟吻、迦陵頻伽、鳳鳥、脊獸等建筑構件為主,另有部分綠釉建筑構件、銅鐵構件、瓷器、鎏金龍形飾等。其中青磚上多戳印“內”“宮”“官”等字,部分鴟吻上刻“七尺五地”“□字四尺五”“天字三尺”等字。瓷器以定窯白瓷為主,已發現刻“尚食局”款18件,另有仿汝窯青瓷盒、黑釉雞腿瓶等。

太子城遺址出土的垂脊獸與北京金陵9號墓出土的形制相同。迦陵頻伽、鳳鳥紋瓦當、連弧紋滴水與黑龍江金上京皇城西部建筑基址、吉林安圖寶馬城遺址出土器物基本相同,白釉“尚食局”款瓷器與河北曲陽定窯窯址出土金代后期器物完全相同,所以可以確定太子城遺址時代為金代中后期(1161—1234年)。

河北省文物研究所副研究館員黃信介紹,太子城遺址規模不大,但城內建筑規格很高,未發現商業、民居、戍守等民用及軍事性質建筑。遺物中“尚食局”“內”“宮”等器物集中出土,表明其皇家性質。據《金史》,金章宗泰和二年(1202年)與五年曾駐夏于西京路宣德州龍門縣(縣治位于現太子城東南18公里)的泰和宮,這與太子城在時代、性質、位置、規模與等級上高度契合,且經考古調查,太子城是金代龍門縣唯一一處皇家城址,所以推斷太子城即金章宗避暑的行宮泰和宮。

相關報道:2018年中國考古新發現再交亮麗答卷

(神秘的地球uux.cn報道)據中國社會科學網(齊澤垚):1月10日,中國社會科學院考古學論壇在北京舉辦,論壇發布2018年中國考古新發現。中國社會科學院考古研究所所長陳星燦研究員代表會議主辦方宣讀2018年中國考古新發現入選項目、入圍項目及國外考古新發現名單。來自中國社會科學院、北京大學、中國人民大學及地方考古科研機構的專家學者約300人參加本次會議。會議由中國社會科學院考古研究所考古雜志社社長洪石主持。

2018年中國考古新發現入選項目共6項,它們是:

1、廣東英德市青塘遺址

發掘單位:廣東省文物考古研究所、北京大學考古文博學院、英德市博物館

2、湖北沙洋縣城河新石器時代遺址

發掘單位:中國社會科學院考古研究所、湖北省文物考古研究所、荊門市博物館、沙洋縣文物管理所

3、陜西延安市蘆山峁新石器時代遺址

發掘單位:陜西省考古研究院、西北大學文化遺產學院、延安市文物研究所

4、陜西澄城縣劉家洼東周遺址

發掘單位:陜西省考古研究院、澄城縣文體廣電局

5、四川渠縣城壩遺

發掘單位:四川省文物考古研究院、渠縣歷史博物館

6、河北張家口市太子城金代城址

發掘單位:河北省文物研究所、張家口市文物考古研究所、崇禮區文廣新局

2018年中國考古新發現入圍項目共6項,它們是:

1、西藏申扎縣尼阿底舊石器時代遺址

發掘單位:西藏自治區文物保護研究所、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所

2、山西襄汾縣陶寺北兩周墓地

發掘單位::山西省考古研究所、臨汾市旅游發展委員會、襄汾縣文化局

3、甘肅寧縣石家東周墓地

發掘單位:甘肅省文物考古研究所

4、新疆奇臺縣石城子遺址

發掘單位:新疆維吾爾自治區文物考古研究所

5、江蘇張家港市黃泗浦遺址

發掘單位:南京博物院、蘇州市考古研究所、張家港博物館

6、醫巫閭山遼代帝陵

發掘單位:遼寧省文物考古研究所

國外考古新發現項目1項:

洪都拉斯瑪雅文明科潘遺址8N-11號貴族居址

發掘單位:中國社會科學院考古研究所、洪都拉斯人類學與歷史局

頒獎儀式結束后,最引人矚目的2018年中國考古新發現6項入選項目的專家代表及國外考古新發現項目專家代表就相關遺址的發掘背景、發掘過程、主要收獲、學術意義及未來考古發掘研究工作設想進行了7場學術專場匯報,參會學者與演講人就演講項目內容進行了學術互動,相關領域專家學者對匯報演講項目進行了點評。

學術花火的碰撞、思想觀點的交鋒、嶄新思路的呈現,使得論壇在短短一天時間內為學界奉獻了一場回顧總結2018中國考古新發現的盛宴。

陳星燦在會議總結時談到,每年我國的考古新發現項目多達千項,再加上我國正在開展的國外考古項目,考古新發現項目總量很大,能在如此多的項目中入選、入圍,說明了這些項目的重要性。這些項目都或多或少體現出了對于填補考古學空白,解決重大理論問題甚至于重大歷史問題等的學術價值。另外,這些入選項目在考古學方法上、理念上、課題意識上、多學科合作意識以及文物保護意識等方面都有突出的表現。這些都是考古工作者辛勤的田野發掘和科學研究的結晶。他希望通過考古學界的不懈努力,并聯合其他相關學科,協同攻關、協同創新,在將來能夠有更多有價值的考古新發現涌現出來。

中國社會科學院考古學論壇創始于2002年,是由中國社會科學院主辦,中國社會科學院考古研究所、考古雜志社承辦的新世紀中國考古學術講壇,是中國最新考古學術成果的交流平臺、重大考古發現的展示舞臺和考古新進展的學術講臺,旨在促進學術交流,推動新世紀中國考古事業的繁榮與發展。

相關報道:2018年中國考古新發現公布 廣東青塘遺址等六大項目入選

(神秘的地球uux.cn報道)據中新社北京1月10日電 (孫自法):2018年中國考古新發現10日在北京揭曉公布,廣東英德市青塘遺址、湖北沙洋縣城河新石器時代遺址、陜西延安市蘆山峁新石器時代遺址、陜西澄城縣劉家洼東周遺址、四川渠縣城壩遺址、河北張家口市太子城金代城址等六大項目入選。

同時,作為中國考古“走出去”的標志性成果之一,中國社會科學院考古研究所、洪都拉斯人類學與歷史局聯合開展的“洪都拉斯瑪雅文明科潘遺址8N-11號貴族居址”考古項目,獲選為中國2018年國外考古新發現。

青塘遺址位于廣東省北部清遠市英德市青塘鎮,該遺址于1959年被發現,是華南新舊石器時代過渡階段典型洞穴遺址。最近3年對青塘遺址進行的考古發掘發現晚更新世晚期至全新世早期連續的地層堆積,清理出墓葬、火塘等多處重要遺跡,出土古人類化石、石器、陶器、蚌器、骨角器、動物骨骼化石及植物遺存等各類標本1萬余件,全面反映出晚更新世晚期以來現代人行為復雜化發展的新階段及社會復雜程度,系統再現了中國南方從狩獵采集社會向早期農業社會過渡的歷史進程。

城河新石器時代遺址在1983年文物普查中被發現,對該遺址進行的多次發掘和系統鉆探,發現屈家嶺文化時期墓葬235座,目前已對其中112座墓葬進行清理,發現城垣、人工水系、大型建筑、祭祀遺存等重要遺跡,城垣、居址、墓地三位一體的系統發掘,為長江中游地區文明化進程研究提供了更全面的信息。

蘆山峁新石器時代遺址位于陜西省延安市,在遺址內發現的大量精美玉禮器、中國最早的一批板瓦、筒瓦,加之規劃有序的高層級院落、宏大的夯土臺基工程,共同構成該遺址作為區域核心聚落的標志性要素,具備了早期文明的基本特征,對于研究史前中國區域社會復雜化、文明起源及“早期中國”的形成等課題具有重要價值。

劉家洼東周遺址位于陜西澄城縣,經對被盜的該遺址進行勘探和搶救性發掘,在遺址區內可采集到豐富的周代文化遺物,勘探發現墓葬共4處150余座。通過對出土遺物的形制、紋飾等分析,推斷遺址時代屬春秋早期。劉家洼“中”字形大墓的樂器組合,是目前所知反映春秋早期最高級別樂懸制度的墓葬,為周代禮樂制度及中國古代樂器發展史和音樂考古的研究提供了重要資料。M2墓地所出的三欄木床,四角有青銅角飾,將中國使用床榻的歷史提前到春秋早期。

城壩遺址位于四川省達州市渠縣,是川東地區目前尚存的歷史最早、歷時最長、規模最大的古城遺址,通過最近5年連續系統性的考古調查、勘探和發掘工作,目前已出土1000余件戰國晚期至六朝時期重要遺物,為當地漢晉時期歷史、經濟、社會、文化的研究提供了極具價值的寶貴資料,并為進一步探討秦漢帝國對西南地區的經營及其地方行政制度建設提供了重要材料。

太子城金代城址位于河北省張家口市,東南距北京市區140公里。經勘探與發掘,太子城遺址時代確定為金代中后期(1161-1234年),是第一處經考古發掘的金代行宮遺址,也是近年來發掘面積最大的金代高等級城址,為金代官式建筑研究提供重要實物資料,出土瓷器對金代宮廷用瓷制度、供御體系的研究具有重要意義。

科潘是瑪雅文明著名王國,科潘遺址是王國都城所在,位于洪都拉斯科潘省科潘墟鎮。中國社會科學院考古研究所2015年組成科潘考古隊,開始對科潘遺址貴族居住區拉斯塞布勒圖拉斯編號為8N-11的貴族居址進行發掘,這是中國考古學家在中美地區開展的第一個學術研究項目。

當天,2018年中國考古新發現的入圍項目也對外公布,西藏申扎縣尼阿底舊石器時代遺址、山西襄汾縣陶寺北兩周墓地、甘肅寧縣石家東周墓地、新疆奇臺縣石城子遺址、江蘇張家港市黃泗浦遺址、醫巫閭山遼代帝陵等6個項目入圍。

相關報道:考古新發現讓我們看到更豐富的歷史

(神秘的地球uux.cn報道)據人民日報(王玨):核心閱讀

從2002年社科院設立考古學論壇評選六大考古新發現,到如今已經走過了16個年頭。大家很想知道,為什么是這6項?其實,評選的標準一直沒變。首先,學術上要對各地建立文化譜系、填補時空空白有參考意義;其次,考古理念的科學性和考古手段的科學性也是重要評判標準。此次入選的六大考古新發現,正是在填補我們未知的空白,也正是通過一代代考古工作者的不懈努力,中華文明的特質愈發完整清晰。

10日,在“中國社會科學院考古學論壇”上,2018年中國考古新發現公布。廣東英德市青塘遺址、湖北沙洋縣城河新石器時代遺址、陜西延安市蘆山峁新石器時代遺址、陜西澄城縣劉家洼東周遺址、四川渠縣城壩遺址、河北張家口市太子城金代城址入選。此次發布還推薦了國外考古新發現。

為中華文明譜系提供新的實證

此次考古新發現中,有不少填補了空白。陜西澄城縣劉家洼東周遺址填補了芮國后期歷史的空白。考古隊通過對遺址內的夯土建筑、城墻、壕溝等遺跡,鑄銅、制陶等手工業遺存,墓葬形制、喪葬習俗等文化特征,青銅禮器的七鼎六簋、五鼎四簋等組合形式,以及芮公、芮太子等青銅器銘文的綜合分析,推斷此處應為芮國后期的都城及墓地,提供了周王室大臣采邑向東周諸侯國發展演變的典型個案。

河北省文物研究所副研究員黃信說,河北張家口市太子城金代城址是第一座經考古發掘的金代行宮遺址,對于金代捺缽制度、行宮的選址與營造等研究具有重要意義。2017—2018年,考古隊對太子城遺址進行了考古勘探與發掘,確認其為一座平面呈長方形的城址,南北400米、東西350米,方向158度,總面積約14萬平方米。東、西、南三面城墻存有地下基址,墻外有護城河。城門目前僅發現1座南門,門外有甕城。城內經鉆探與發掘共確認67座建筑基址、14條道路、2條排水溝,出土遺物以各類建筑構件為主,其中青磚上多戳印“內”“宮”“官”字,部分定窯白瓷上刻有“尚食局”款。根據考古發現并結合文獻記載推斷,太子城即金章宗夏捺缽的泰和宮。

此外,也有發現是在之前的基礎上取得的新發現。比如湖北沙洋縣城河新石器時代遺址在1983年文物普查中被發現。2012—2017年,考古隊進行了五次發掘和系統鉆探,確認該遺址為屈家嶺文化晚期至石家河文化早期的重要城址,面積約70萬平方米,發現城垣、人工水系、大型建筑及祭祀遺存,從內部聚落形態的角度揭示了屈家嶺社會的發展。王家塝墓地則是迄今為止考古發現的規模最大、保存最完整的屈家嶺文化墓地,改變了屈家嶺文化只見城址不見大型墓葬的現狀。城垣、居址、墓地三位一體的系統發掘,為長江中游地區文明化進程研究提供了更全面的信息,并將有力推動我們深入認識該地區在整個中華文明形成過程中發揮的重要作用。

國家文物局副局長宋新潮認為,考古發現向著更為縱深的方向發展,比過去的認識更為深入。“深入的前提是我們多年來堅持不懈的考古工作,并取得了重大的發現成果。”宋新潮說。

為觀察區域文明提供新的視角

在六大考古新發現中,區域性的考古發現也成為亮點。中國社科院考古研究所所長陳星燦說,這些發現在區域內填補空白,解決了重大歷史問題和學術問題。

由四川省文物考古研究院與渠縣歷史博物館共同發掘的四川渠縣城壩遺址,發掘面積共計4000平方米,已清理各類遺跡438處,出土大量戰國晚期至魏晉時期遺物。城壩遺址由城址區、津關區、一般聚落區、窯址區、墓葬區、水井區等組成。其中,郭家臺城址由壕溝、城墻、城門、大型建筑、街道、車轍、窖穴、灰坑等組成,為漢晉城址研究提供了重要新資料。處于渠江右岸的津關遺址是國內目前僅見的水路關口遺跡,對于了解漢晉帝國的水路關口具有重要意義。“宕渠”文字瓦當及竹木簡牘的出土,為我們全面了解漢晉帝國對郡縣一級的管理以及普通民眾的生活提供了新材料。中國科學院考古研究所研究員白云翔說,城壩遺址是川東地區目前尚存的歷史最早、歷時最長、規模最大的古城遺址,出土遺物1000余件,初步構建了遺址自戰國晚期至魏晉時期年代序列。

從2014年開始,陜西延安市蘆山峁新石器時代遺址經調查、鉆探,確認遺址面積超過200萬平方米。在遺址核心區“大山梁”的頂部確認了至少四座大型夯土臺基,每座臺基上都坐落著規劃有序的圍墻院落和建筑群。2016—2018年,經發掘,確認大營盤梁人工臺基頂部分布著三座院落,呈“品”字形布局,始建年代為廟底溝二期晚段,沿用至龍山時代末期。大營盤梁最南端是一個小型廣場。在大型房址、院墻、廣場的夯土中,多次發現以豬下頜骨、玉器奠基的現象。大量精美玉禮器、板瓦、筒瓦,加之規劃有序的高層級院落布局、宏大的夯土臺基工程,共同構成該遺址作為區域核心聚落的基本要素,對于研究史前中國區域社會復雜化、文明起源及“早期中國”的形成等具有重要價值。北京大學考古文博學院教授趙輝說,以遺址為中心,可以把周圍串起來,填補該區域時段的空白。

此外,廣東英德市青塘遺址目前出土蹲踞葬的人骨化石一具,是中國年代最早的可確認葬式的墓葬,也是廣東境內保存最為完整的距今1萬年前的古人類化石。還發現了華南考古年代最早的穿孔蚌器、距今1.7萬年的廣東年代最早的陶器。中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員高星說,青塘遺址是華南史前考古的新突破,“從中可以看到區域性人類發展演化的總體格局和脈絡,為探討人群在華南和東南亞的擴散、遷徙、適應和文化交流,提供了宏觀視野和區域性視角。”

為考古發掘手段提供新的探索

陳星燦介紹,在這些考古發掘中,考古工作的方法和手段越來越被重視。精細發掘、綜合性方法的應用也成為趨勢。“植物考古、動物考古、遙感考古等多學科,在考古中都有具體的應用。”

“今天的發掘與過去相比更為精細了,多學科的介入、手段的豐富,讓我們‘看’的東西更多了。”宋新潮評價說。

以陜西澄城縣劉家洼東周遺址為例,從2016年開始,考古隊對遺址進行勘探和搶救性發掘。調查確認遺址范圍約3平方公里,以自然沖溝和人工壕溝圍成一個封閉區域。在遺址東區中部發現一座面積10余萬平方米的城址,西鄰魯家河河道,其余三面由夯土墻圍合。城址區外圍為一般居址區和墓葬區。勘探發現墓葬共4處150余座。特別是考古人員運用多種手段,發掘并保存了陶器、漆木器等珍貴文物。陜西考古研究院研究員種建榮說,考古發掘中,我們貫徹精細化發掘,將實驗室考古和田野考古結合。

此次考古發現還推薦了國外考古新發現。目前,40項中外合作考古項目涉及亞洲、非洲、歐洲、南美洲的24個國家和地區。洪都拉斯科潘遺址是瑪雅文明重要的貴族居址,一直都是美國學界的“主場”,但近些年出現了“中國聲音”。2015年起,由中國社科院考古研究所研究員李新偉帶隊的社科院考古所科潘考古隊走進南美洲熱帶雨林,探索瑪雅文明最繁榮的城邦,通過對8N—11號居址的發掘,逐步厘清貴族院落的發展演變過程,發現的24座墓葬中出土了精美的玉飾。近4年的發掘為深入認識科潘城邦的社會結構、貴族與王室的關系、社會變革及其衰落等提供了新材料。

相關報道:中國六大考古發現公布 從中國最早可確認葬式墓葬到金代城址

(神秘的地球uux.cn報道)據澎湃新聞:1月10日上午,一年一度的“中國社會科學院考古學論壇•2018年中國考古新發現”在中國社會科學院學術報告廳舉行。來自國家文物局、中國社會科學院考古研究所、北京大學考古文博學院、中國國家博物館等考古文博單位、高等院校的專家學者、高校學生以及媒體代表參加了本次論壇。

中國社會科學院考古研究所所長陳星燦研究員宣布了2018年中國考古新發現六項入選項目,它們分別是:廣東英德市青塘遺址、湖北沙洋縣城河新石器時代遺址、陜西延安市蘆山峁新石器時代遺址、陜西澄城縣劉家洼東周遺址、四川渠縣城壩遺址、河北張家口市太子城金代城址。

據中國考古網等報道,六項入圍項目分別為:西藏申扎縣尼阿底舊石器時代遺址、山西襄汾縣陶寺北兩周墓地、甘肅寧縣石家東周墓地、新疆奇臺縣石城子遺址、江蘇張家港市黃泗浦遺址、醫巫閭山遼代帝陵。此外,洪都拉斯瑪雅文明科潘遺址8N-11號貴族居址的發掘榮獲國外考古新發現項目。

廣東英德市青塘遺址

出土葬式為蹲踞葬的人骨化石一具,是中國年代最早的可確認葬式的墓葬,也是廣東境內保存最為完整的距今1萬年前的古人類化石。還發現華南考古年代最早的穿孔蚌器、距今1.7萬年的廣東年代最早的陶器。青塘洞穴遺址全面展現了華南晚更新世晚期至全新世早期的聚落形態特征。據了解,青塘遺址發現于1959年,2016年至2018年正式進行了主動性考古發掘。三年來,總計發掘面積54平方米,發現晚更新世晚期至全新世早期連續的地層面積,清理出墓葬、火塘等重要遺跡,出土古人類化石、打制石器、穿孔石器及動物骨骼化石等各類文物標本一萬余件,尤其是發現了華南地區可確認葬式最早的墓葬、廣東最早的陶器與蚌器等。

“發現古人類人骨是一個很大的意外。原本我們與北京大學共建的史前考古基地計劃展開一個綜合研究,目的是考察舊新石器時代過渡階段文化遺存、年代與古氣候環境,以及古人類棲居形態或者叫聚落形態。”廣東省文物考古研究所副所長鄧宏文此前在接受采訪時說。

湖北沙洋縣城河新石器時代遺址

城河遺址王家塝墓地是迄今為止發現的規模最大、保存最完整的屈家嶺文化墓地。首次發現史前獨木棺、發現同穴多“室”合葬墓。這些獨具特色的墓葬群與城河遺址發現的城垣、人工水系、大型建筑、祭祀遺存等重要遺跡共同構成了城垣、居址、墓地三位一體的完善的聚落形態。中國社科院考古研究所助理研究員彭小軍此前表示,在發掘區內已發現的墓葬遺存中,面積在10平方米以上的墓葬有5座,32座墓葬的開口面積在4平方米左右,61座墓葬在2.5平方米以上,其余墓葬多在1.5-2平方米左右。同時,根據觀察,墓葬在空間分布上似乎存在分組現象。這種墓葬面積的差異和空間分布,很可能意味著社會分層和群聚現象。

陜西延安市蘆山峁新石器時代遺址

發現四座大型夯土臺基,每座臺基之上坐落著規劃有序的圍墻院落和建筑群,相當于四座相對獨立而聯系密切的小型夯土臺城。建筑群始建于廟底溝文化二期,可能為中國較早的宮殿或宗廟建筑早期形態之一。發現大量精美玉器。

陜西澄城縣劉家洼東周遺址

兩周時期芮國后期的都城遺址及墓地,大墓出土的金首權杖、青銅鍑、鐵矛等,部分中、小型墓所出螺旋狀金耳環、金手鐲等飾物,具有濃厚的北方草原文化特色。發現春秋早期最高級別的懸樂和最早的床榻。

四川渠縣城壩遺址

城壩遺址是川東地區目前尚存的歷史最早、歷時最長、規模最大的古城遺址。由城址區、津關區、一般聚落區、窯址區、墓葬區、水井區等部分組成,出土遺物1000余件,初步構建了遺址自戰國晚期至魏晉時期年代序列。

經過連續5年的發掘,去年還發掘出土了疑似津關遺址,如果確認,這將是目前國內唯一的水路津關遺址。在遺址區,15枚漢代竹木簡牘異常珍貴,總字數近200字,既有包括“河平二年”“競寧元年”等紀年的官方文書性質木牘,也有《倉頡篇》這種最早的用于識字的“教科書”。

河北張家口市太子城金代城址

太子城遺址為近年發掘面積最大的金代中后期高等級皇家城址,推測為金章宗避暑的行宮(捺缽)泰和宮,是第一處經考古發掘的金代行宮遺址。太子城遺址為一座平面為長方形的城址,總面積14萬平方米,墻體外均有護城河,城內勘探共發現建筑基址28座,城內主要街道為南北向3條,東西向1條,基本成T字形分布。同時,發現1座南門,門外有甕城。

“太子城遺址在公元1202年便是金朝行宮,當時北京是金中都,當時二者便是一體的;冬奧會舉辦時間是2022年,北京與崇禮將共同舉辦冬奧會,跨越820年,北京與崇禮的聯系得到了延續,這種巧合真的非常神奇。”河北省文物局文研所副研究員黃信此前表示。

洪都拉斯瑪雅文明科潘遺址8N-11號貴族居址

值得一提的是,洪都拉斯瑪雅文明科潘遺址8N-11號貴族居址,已有100多年的發掘和研究歷史,一直都是美國學界的“主場”,但近些年卻在科潘遺址上出現了“中國聲音”。2015年起,由李新偉研究員帶隊的社科院考古所科潘考古隊走進南美洲熱帶雨林,探索瑪雅文明最繁榮的城邦,通過對8N—11號居址的發掘。逐步厘清貴族院落的發展演變過程;發現的24座墓葬中出土了精美的玉飾。近四年的發掘為深入認識科潘城邦的社會結構、貴族與王室的關系、社會變革及其衰落等提供了新材料。

相關報道:2018年中國考古新發現公布 蘆山峁遺址和劉家洼東周遺址入選

(神秘的地球uux.cn報道)據華商報(馬虎振):2019年1月10日,一年一度的“中國社會科學院考古學論壇·2018年中國考古新發現”在在北京舉行。開幕式上宣布了2018年中國考古新發現六項入選項目。陜西省有延安市蘆山峁新石器時代遺址、澄城縣劉家洼東周遺址兩個項目入選,數量占比三分之一。

延安市蘆山峁新石器時代遺址 發現中國最早宮城雛形

延安市蘆山峁新石器時代遺址發現四座大型夯土臺基,每座臺基之上坐落著規劃有序的圍墻院落和建筑群,相當于四座相對獨立而聯系密切的小型夯土臺城。建筑群始建于廟底溝文化二期,可能為中國較早的宮殿或宗廟建筑早期形態之一,發現了大量精美玉器。

該遺址是一處距今4500年前超大型聚落遺址,總面積大約200萬平方米。遺址的考古工作由陜西省考古研究院、西北大學文化遺產學院、延安市文物研究所聯合組隊,項目負責人為馬明志。經過2016~2018年的考古發掘工作,在大營盤梁地點發現了大型人工臺基及其上構建的多座規整院落和玉器奠基現象,疑似中國最早的宮城雛形,對于研究中國聚落形態演變和早期禮制的發展具有不可替代的地位,是探索中國社會復雜化進程和國家起源的重要載體。

發掘過程中出土了大量的玉器、陶器、石器。令人意外的是,考古人員在院落內發現了長條形的筒瓦、板瓦。這是目前中國發現最早的瓦類建筑材料。而大量的玉器,無論是從埋藏形式還是外形來看,都和新石器時代龍山時期的其他聚落相同。使用的生活器具也十分類似。這說明蘆山峁遺址和同一時期其他聚落之間聯系緊密,高層和民間的交流都很密切。同時也說明當時社會已經分化,貴族階層開始形成。

據考古人員介紹,目前在以河套為中心的北方地區,分布著至少三支代表性文化,他們都有代表性的中心聚落:神木石峁遺址、襄汾陶寺遺址和延安蘆山峁遺址。它們背后其實是三個大的人群,或者說是政治勢力,而從出土的器物上看,它們之間的聯系是非常緊密,這為打開古代傳說時代波瀾壯闊的人群與人群之間的關系,比如部落和部落之間的戰爭、部落之間的聯盟,找到了一個考古學上的依托點。

澄城縣劉家洼東周遺址 被認定為芮國后期都邑遺址

澄城縣劉家洼東周遺址為兩周時期芮國后期的都城遺址及墓地,大墓出土的金首權杖、青銅鍑、鐵矛等,部分中、小型墓所出螺旋狀金耳環、金手鐲等飾物,具有濃厚的北方草原文化特色。此外,還發現了春秋早期最高級別的懸樂和最早的床榻。

劉家洼東周墓地考古工作由陜西省考古研究院聯合渭南市、縣相關文博單位組成考古隊,項目負責人為種建榮。2017-2018年,考古隊連續兩年對該遺址展開全面系統調查與勘探,確認了城址范圍,重點發掘了包括周代諸侯大墓在內的兩處墓地,經過認定該地為芮國后期的又一處都邑遺址。劉家洼遺址的發現,對推動關中東部周代考古乃至周代歷史社會的研究具有重要的意義。

考古人員在已經發現的4處210余座墓葬中,發現了大量的青銅器、玉器、漆器、金器、鐵器、木器等文物,最關鍵的是,在二號大墓的槨室東北角建鼓銅柱套上,發現有銘文“芮公”作器,下壓的1件銅戈上亦有“芮行人”銘文。據此判斷,此墓主當為春秋早中期的一代芮國國君。此外在三號大墓,發現了2件鑄有“芮公”的同銘銅鼎,還有編鐘、及大量的車馬器,但沒有發現任何兵器,推測墓主可能為芮公夫人。

其他四個入選項目分別為:廣東英德市青塘遺址、湖北沙洋縣城河新石器時代遺址、四川渠縣城壩遺址、河北張家口市太子城金代城址。

六項入圍項目分別為:西藏申扎縣尼阿底舊石器時代遺址、山西襄汾縣陶寺北兩周墓地、甘肅寧縣石家東周墓地、新疆奇臺縣石城子遺址、江蘇張家港市黃泗浦遺址、醫巫閭山遼代帝陵。

此外,洪都拉斯瑪雅文明科潘遺址8N-11號貴族居址的發掘榮獲國外考古新發現項目。

相關報道:崇禮太子城遺址上榜六大考古新發現

(神秘的地球uux.cn報道)據石家莊新聞網(黃鎣):新年伊始,河北考古傳來好消息!1月10日,“中國社會科學院考古學論壇·2018年中國考古新發現”在北京舉行,河北崇禮太子城遺址入選“2018年中國考古六大新發現”。

搶眼:首次發現金代行宮性質城址

太子城遺址位于張家口市崇禮區四臺嘴鄉,東南距北京市區140公里,西距崇禮縣城20公里,現為河北省級文物保護單位。該遺址位于北京2022年冬奧會及冬殘奧會張家口賽區奧運村及冰雪小鎮內,為做好遺址保護,河北省文物研究所、張家口市文物研究所、崇禮區文廣新局、承德市文物局田野考古隊等自2017年5月起,對太子城遺址開展了考古勘探和發掘,證實太子城遺址為一座平面是長方形的城址。通過考古發掘,結合史料記載,初步推斷太子城遺址是金章宗夏季行宮的泰和宮,系首次發現金代行宮性質城址,該遺址也是近年發掘面積最大的金代中后期高等級皇家城址,對研究遼金元時期的城市建設特色和變遷具有重要意義。

昨天,該考古項目負責人、河北省文物研究所副研究員黃信透露,太子城遺址南北長400米、東西寬350米,總面積約14萬平方米。去年5月河北考古人對遺址太子城南門、9號基址、3號院落、3號與3號院落南院、東南角、城西外基址等6處地點進行了考古發掘,共發掘6500平方米,2018年取得重要收獲。

“主體結構、布局基本搞清楚了,包括建筑怎么布局、大概道路和水系、前朝后寢、軸線上有哪些東西、城門結構等,最主要相關信息基本上清楚了。”黃信介紹說,太子城遺址規模小,但城內建筑規格很高,未發現商業、民居、戍守等一般類型與軍事性質建筑。

出土遺物以各類泥質灰陶磚瓦、鴟吻、嬪伽、鳳鳥、脊獸等建筑構件為主,另有部分綠釉建筑構件、銅鐵構件、瓷器、陶器、鎏金龍形飾件等,其中青磚上多戳印“內”“宮”“官”字。新發現部分螭吻上刻“七尺五地”“四尺五地”“天字三尺”等文字。發現瓷器以定窯白瓷為主,已發現刻“尚食局”款18件。銅器有坐龍、銅鏡等殘件,另有大量各類木構建筑的包角、銅帽鐵釘等。對此,黃信表示,遺物中“尚食局”“內”“宮”等器物集中出土,體現皇家性質。據《金史》載,金章宗泰和二年(公元1202年)與五年(公元1205年)曾駐夏于西京路宣德州龍門縣(縣治位于現太子城東南18公里)的泰和宮,這與太子城在時代、性質、位置、規模與等級上高度契合,經考古調查,太子城是金代龍門縣唯一具有皇家性質的城址。再結合史料記載,考古隊初步推斷太子城遺址是金章宗夏捺缽的泰和宮,為金代行宮性質城址的首次發現。

黃信表示,2018年的發掘對遺址的整體布局有了一定了解。城址雙重城垣選址理念,主體建筑呈軸線分布、前朝后寢的布局方式對金代捺缽制度、行宮的選址與營造研究有重要意義。編號“七尺五”“四尺五”“三尺”的鴟吻分別對應城內不同等級建筑,與《營造法式》記載完全吻合,對金代官式建筑研究有重要幫助。“尚食局”款定瓷、仿汝窯青瓷、雁北地區化妝白瓷的組合對金代宮廷用瓷制度、供御體系研究有重大推進。

展望:崇禮將建遺址公園

記者采訪中獲悉,當地文物部門已委托清華大學編制太子城遺址保護、利用和展示規劃。今年,我省將在太子城遺址范圍內建設遺址公園。2022年遺址公園竣工后,這里將向各國嘉賓和運動員全面展示太子城遺址的考古成果和文化內涵。

黃信表示,2019年太子城遺址考古工作將繼續進行,“主要是軸線上和相關城墻的考古,但在冬奧會之前不會再進行大規模發掘。”冬奧會結束后太子城遺址考古還將展開,“把金代行宮作為一個課題來做,金代行宮一共8處,太子城只是其中之一。”

談及太子城遺址入選“2018年中國考古六大新發現”,黃信并沒有太多的興奮,“我們跟北大、清華、社科院考古所等七八個單位合作,把太子城應該取得的資料都取全了。做好自己的事情就行。”

幕后:重大考古發現展示舞臺備受矚目

中國社會科學院考古學論壇創始于2002年,由中國社會科學院主辦,中國社會科學院考古研究所和考古雜志社承辦,被學術界譽為“中國最新考古信息的交流平臺”和“重大考古發現的展示舞臺”,認可度高、專業性強,一直備受學界關注。評選出的“六大考古新發現”是由論壇評審委員會從全國各考古機構推薦的最新考古新發現中,經過嚴格篩選產生。此次與河北崇禮太子城遺址一起入選年度“六大”的還有廣東英德市青塘遺址、湖北沙洋縣城河新石器時代遺址、陜西延安市蘆山峁新石器時代遺址、陜西澄城縣劉家洼東周遺址、四川渠縣城壩遺址。同時,還有六個入圍項目:西藏申扎縣尼阿底舊石器時代遺址、山西襄汾縣陶寺北兩周墓地、甘肅寧縣石家東周墓地、新疆奇臺縣石城子遺址、江蘇張江港市黃泗浦遺址、遼寧醫巫閭山遼代帝陵。此外,洪都拉斯瑪雅文明科潘遺址8N-11號貴族居址考古項目,獲選為中國2018年國外考古新發現。

相關報道:襄汾陶寺北兩周墓地獲得“中國六大考古新發現”“入圍獎”

(神秘的地球uux.cn報道)據山西晚報(孫軼瓊):1月10日,由中國社會科學院主辦、中國社會科學院考古研究所和考古雜志社承辦的“中國社會科學院考古學論壇·2018年中國考古新發現”在北京舉行,公布了2018年“中國六大考古新發現”及入圍項目和一項國外考古新發現,山西襄汾的陶寺北兩周墓地獲得“入圍獎”。

陶寺北墓地位于山西省襄汾縣縣城東北約7公里處的陶寺村北,因近年盜墓發現。墓地總面積約24萬平方米,從目前發掘情況推測,墓葬數量近萬座,時代從兩周之際延續到戰國時期,由早到晚從西北向東南排列。從2014年開始至2016年,考古工作者對該墓地進行了三次搶救性發掘,共發掘春秋時期墓葬17座。2017年3月至2018年9月是第四次發掘,分兩區進行發掘。

Ⅱ區位于墓地西北部,發掘面積約5600平方米,清理完成墓葬213座,其中大中型墓葬7座,均為豎穴土坑墓,時代多為春秋早期,還清理祭祀坑87座。小型墓葬位于發掘區北部,分布集中;大中型墓葬位于發掘區南部,分布稀疏,周圍發現有祭祀坑,整體呈現“小聚集,大稀疏”的情況。頭向絕大多數為北向。大中型墓葬均被盜掘,僅殘留有銅魚、銅鈴、銅飾件、銅翣、陶珠、海貝、蚌貝、蚌珠等小件。發掘區規模最大的墓葬M2009、M2010東西并列,相距約8米,應是一對夫妻異穴合葬墓。兩座墓葬槨室四周均有壘砌整齊的石塊,與槨等高。在這兩座墓葬周圍發現30余座動物祭祀坑,主要集中在北部,小型狗坑靠近墓口,大型馬坑環繞在外。此外在M2010墓口北部還發現有玉石祭祀遺存,多為石圭殘片,少量玉璧、玉環。小型墓葬多單棺,個別雙棺或一棺一槨。葬式多仰身,個別側身,下肢為直肢或屈肢。仰身屈肢較多,占比達70%。隨葬品多為單個陶鬲,個別發現有小件玉飾或口唅。

Ⅲ區位于墓地中部,發掘面積約1300平方米。清理完成墓葬26座。墓葬分布較稀疏,中型墓居多,均為豎穴土坑墓,時代多為春秋晚期。發現中型銅器墓4座,出土銅器有鼎、豆、敦、盤、匜、舟等。中型陶禮器出土陶器組合有鬲、鼎、豆、壺、盆;鬲、鼎、豆、壺;鬲、豆;豆、罐等。小型墓多單棺,隨葬品僅1件陶鬲或無隨葬品。

M3011是陶寺北墓地迄今發掘最重要的一座墓葬,為一座大型積石墓,墓口長6.4米、寬5.2米、深約10米,槨蓋板上及槨室四周、槨底發現有積石。葬具為一槨雙棺,在棺槨間西部、南部發現大量青銅器,發現隨葬品有銅禮器、樂器、兵器、工具、車馬器等二百余件套,棺內隨葬少量玉器。重要的是在一套編鐘上發現有大量銘文,其中1件甬鐘上可見有“衛侯之孫申子之子書……”等177字刻銘,可確定該編鐘與衛國有關。此外所發現的鼓座,底徑約85厘米,鼓身由三條蟠龍相互纏繞,龍首昂起口銜承接鼓柱的圓筒,這在同時期墓葬中很少發現,彰顯著墓主人較高的身份地位。

此次能夠獲得入圍獎,是鑒于考古工作者在2017~2018年的考古發掘中,進一步了解了墓地的布局,為研究春秋時期墓葬結構、墓祭制度提供了新材料。與此同時,M3011發現的大量青銅器,為研究春秋晚期歷史提供了重要信息。

鏈接

其他獲獎的遺址

獲得此次“中國社會科學院考古學論壇·2018年中國考古新發現”的獎項有:

1.廣東英德市青塘遺址:是華南新舊石器時代過渡階段的典型洞穴遺址,全面反映了晚更新世晚期以來現代人行為復雜化發展的新階段及社會復雜程度,系統再現了中國南方從狩獵采集社會向早期農業社會過渡的歷史進程。

2.湖北沙洋縣城河新石器時代遺址:屈家嶺文化晚期至石家河文化早期的重要城址,內部聚落形態的角度揭示了屈家嶺社會的發展。

3.陜西延安市蘆山峁新石器時代遺址:對于研究史前中國區域社會復雜化、文明起源及“早期中國”的形成等具有重要價值。

4.陜西澄城縣劉家洼東周遺址:推斷該遺址應為芮國后期的都城及墓地,填補了芮國后期歷史的空白,也提供了周王室大臣采邑向東周諸侯國發展演變的典型個案。

5.四川渠縣城壩遺址:為漢晉城址研究提供了重要新資料。處于渠江右岸的津關遺址是國內目前僅見的水路關口遺跡,對于了解漢晉帝國的水路關口具有重要意義。

6.河北張家口市太子城金代城址:太子城遺址是第一座經考古發掘的金代行宮遺址,對于金代捺缽制度、行宮的選址與營造等方面的研究具有重要意義。

其他入圍項目有:西藏申扎縣尼阿底舊石器時代遺址、甘肅寧縣石家東周墓地、新疆奇臺縣石城子遺址、江蘇張家港市黃泗浦遺址、醫巫閭山遼代帝陵。

國外考古新發現:洪都拉斯瑪雅文明科潘遺址8N-11號貴族居址,由中國社會科學院考古研究所聯合洪都拉斯人類學與歷史局共同開展。

相關報道:渠縣城壩遺址入選2018年中國六大考古新發現

(神秘的地球uux.cn報道)據四川在線(吳曉鈴):1月10日,一年一度的“中國社會科學院考古學論壇 2018年中國考古新發現”在北京舉行。開幕式上揭曉了2018年中國考古新發現6項入選項目。其中,由四川省文物考古研究院負責發掘的四川渠縣城壩遺址項目成功入選。

中國社會科學院考古學論壇創始于2002年,由中國社會科學院主辦,中國社會科學院考古研究所、考古雜志社承辦。論壇上揭曉的年度考古新發現,歷來被學界簡稱為“中國六大考古新發現”。相比國家文物局委托中國文物報社和中國考古學會舉辦的全國十大考古新發現評選,“六大”被指評選標準更偏于學術價值。

此次入選2018年六大中國考古新發現的項目,分別是廣東英德市青塘遺址、湖北沙洋縣城河新石器時代遺址、陜西延安市蘆山峁新石器時代遺址、陜西澄城縣劉家洼東周遺址、四川渠縣城壩遺址和河北張家口市太子城金代城址。城壩遺址是川東地區目前尚存的歷史最早、歷時最長、規模最大的古城遺址。2014年至2018年,四川省文物考古研究院對該遺址進行發掘,發掘面積共計4000平方米,已清理各類遺跡438處,出土大量戰國晚期至魏晉時期遺物。城壩遺址由城址區、津關區、一般聚落區、窯址區、墓葬區、水井區等組成。其中,郭家臺城址由壕溝、城墻、城門、大型建筑、街道、車轍、窖穴、灰坑等組成,為漢晉城址研究提供了重要新資料。處于渠江右岸的津關遺址是國內目前僅見的水路關口遺跡,對于了解漢晉帝國的水路關口具有重要意義。尤其值得一提的是,“宕渠”文字瓦當及上百支竹木簡牘的出土,為我們全面了解漢晉帝國對郡縣一級的管理以及普通民眾的生活提供了新材料。

在去年10月成都舉行的第二屆中國考古學大會上,渠縣城壩遺址項目已獲得田野考古獎一等獎。此次再獲有“中國考古界奧斯卡”之稱的六大考古新發現,再度證明了它的價值。

另外5大考古新發現項目鏈接:

廣東英德市青塘遺址

出土葬式為蹲踞葬的人骨化石一具,是中國年代最早的可確認葬式的墓葬,也是廣東境內保存最為完整的距今1萬年前的古人類化石。還發現華南考古年代最早的穿孔蚌器、距今1.7萬年的廣東年代最早的陶器。青塘洞穴遺址全面展現了華南晚更新世晚期至全新世早期的聚落形態特征。

湖北沙洋縣城河新石器時代遺址

城河遺址王家塝墓地是迄今為止發現的規模最大、保存最完整的屈家嶺文化墓地。首次發現史前獨木棺、發現同穴多“室”合葬墓。這些獨具特色的墓葬群與城河遺址發現的城垣、人工水系、大型建筑、祭祀遺存等重要遺跡共同構成了城垣、居址、墓地三位一體的完善的聚落形態。

陜西延安市蘆山峁新石器時代遺址

發現四座大型夯土臺基,每座臺基之上坐落著規劃有序的圍墻院落和建筑群,相當于四座相對獨立而聯系密切的小型夯土臺城。建筑群始建于廟底溝文化二期,可能為中國較早的宮殿或宗廟建筑早期形態之一。發現大量精美玉器。

陜西澄城縣劉家洼東周遺址

兩周時期芮國后期的都城遺址及墓地,大墓出土的金首權杖、青銅鍑、鐵矛等,部分中、小型墓所出螺旋狀金耳環、金手鐲等飾物,具有濃厚的北方草原文化特色。發現春秋早期最高級別的懸樂和最早的床榻。

河北張家口市太子城金代城址

太子城遺址為近年發掘面積最大的金代中后期高等級皇家城址,推測為金章宗避暑的行宮(捺缽)泰和宮,是第一處經考古發掘的金代行宮遺址。

洪都拉斯瑪雅文明科潘遺址8N-11號貴族居址

洪都拉斯科潘遺址是瑪雅文明重要的貴族居址,已經有100多年的發掘和研究歷史,一直都是美國學界的“主場”,但近些年卻在科潘遺址上出現了“中國聲音”。2015年起,由李新偉研究員帶隊的社科院考古所科潘考古隊走進南美洲熱帶雨林,探索瑪雅文明最繁榮的城邦,通過對8N—11號居址的發掘。逐步厘清貴族院落的發展演變過程;發現的24座墓葬中出土了精美的玉飾。近四年的發掘為深入認識科潘城邦的社會結構、貴族與王室的關系、社會變革及其衰落等提供了新材料。

相關報道:廣東英德青塘遺址入選“2018 年六大考古新發現”

(神秘的地球uux.cn報道)據金羊網(黃宙輝):廣東考古界又迎來一大喜訊。1月10日上午,由中國社會科學院主辦、考古研究所和考古雜志社承辦的“中國社會科學院考古學論壇·2018年中國考古新發現”在北京舉行。開幕式上,中國社會科學院考古研究所所長陳星燦宣布了2018年中國考古新發現六項入選項目,其中,廣東省英德市青塘遺址入選。

考古專家介紹,經過三年考古工作,青塘遺址建立起距今2.5萬年至1萬年連續的地層與文化序列,清理出墓葬、火塘等多個重要遺跡,出土古人類化石、石器、陶器、蚌器、角骨器、動物骨骼化石及植物遺存等各類文物標本一萬余件。這一考古成果是華南史前考古重大新突破。

在四處洞穴地點共發掘54平方米青塘遺址位于廣東省北部清遠市英德市青塘鎮,地處北江支流滃江中游。該遺址發現于1959年,包括黃門巖1號至4號洞、朱屋巖、吊珠巖及仙佛巖等多處洞穴地點,是華南新舊石器時代過渡階段典型洞穴遺址。2016年至2018年,廣東省文物考古研究所聯合北京大學考古文博學院、英德市博物館對青塘遺址進行主動性考古發掘。在黃門巖1號至4號洞四處洞穴地點共發掘54平方米,同時還對周邊其他石灰巖洞穴開展系統的調查。

該項目工作之初就設計了明確的課題目標與技術路線,在常規田野考古發掘外,還引入年代學、古人類學、環境考古、動物考古、植物考古、土壤微形態、殘留物分析、石料產地分析及三維重建等多學科理念與技術手段,全面提取、分析遺址內各類信息,開展多學科綜合研究。

出土距今約13500年人骨化石廣東省文物考古研究所田野考古中心副主任、青塘遺址項目負責人劉鎖強介紹,黃門巖1號洞地點發現墓葬一座,出土保存較為完整的人骨化石一具,其葬式為蹲踞葬,年代距今約13500年,是中國年代最早的可確認葬式的墓葬,也是廣東境內保存最為完整的距今1萬年前的古人類化石。黃門巖2號洞地點還發現距今2萬余年、華南考古發現年代最早的穿孔蚌器,而出土的距今1.7萬年的陶片,則是廣東年代最早的陶器,填補了本地區的空白。三個不同層位發現早期陶器反映出早期陶器生產工藝的發展過程。

“經初步研究,青塘遺址文化遺存從早至晚可分四期,各期的文化面貌具有明顯階段性差異,清楚地顯示晚更新世晚期至全新世初期技術、人類行為與史前文化演變的過程。”劉鎖強表示,青塘遺址的環境考古結果顯示,該階段氣候環境變遷與文化演進過程較為吻合。青塘遺址的特殊性還在于其作為洞穴地點群,展現了華南晚更新世晚期至全新世初期的聚落形態特征。

鏈接

2018年中國考古新發現六項入選項目

1、廣東英德市青塘遺址

2、湖北沙洋縣城河新石器時代遺址

3、陜西延安市蘆山峁新石器時代遺址

4、陜西澄城縣劉家洼東周遺址

5、四川渠縣城壩遺址

6、河北張家口市太子城金代城址

相關報道:廣東考古界又一大喜訊!英德青塘遺址入選“2018年中國考古新發現”

(神秘的地球uux.cn報道)據金羊網(黃宙輝):廣東考古界又迎來一大喜訊。今天(1月10日)上午,由中國社會科學院主辦、考古研究所和考古雜志社承辦的“中國社會科學院考古學論壇·2018年中國考古新發現”在北京舉行。開幕式上,中國社會科學院考古研究所所長陳星燦宣布2018年中國考古新發現六項入選項目,其中,廣東省英德市青塘遺址入選。

考古專家介紹,經過三年考古工作,青塘遺址建立起距今2.5萬年至1萬年連續的地層與文化序列,清理出墓葬、火塘等多個重要遺跡,出土古人類化石、石器、陶器、蚌器、角骨器、動物骨骼化石及植物遺存等各類文物標本一萬余件。這一考古成果是華南史前考古重大新突破。

在四處洞穴地點共發掘54平米

青塘遺址位于廣東省北部清遠市英德市青塘鎮,地處北江支流滃江中游。該遺址發現于1959年,包括黃門巖1號至4號洞、朱屋巖、吊珠巖及仙佛巖等多處洞穴地點,是華南新舊石器時代過渡階段典型洞穴遺址。2016年至2018年,廣東省文物考古研究所聯合北京大學考古文博學院、英德市博物館對青塘遺址進行主動性考古發掘。在黃門巖1號至4號洞四處洞穴地點共發掘54平米,同時還對周邊其他石灰巖洞穴開展系統的調查。

該項目工作之初就設計明確的課題目標與技術路線,在常規田野考古發掘外,還引入年代學、古人類學、環境考古、動物考古、植物考古、土壤微形態、殘留物分析、石料產地分析及三維重建等多學科理念與技術手段,全面提取、分析遺址內各類信息,開展多學科綜合研究。

出土距今約13500年的人骨化石

廣東省文物考古研究所田野考古中心副主任、青塘遺址項目負責人劉鎖強介紹,黃門巖1號洞地點發現墓葬一座,出土保存較為完整的人骨化石一具,其葬式為蹲踞葬,年代距今約13500年,是中國年代最早的可確認葬式的墓葬,也是廣東境內保存最為完整的距今1萬年前的古人類化石。黃門巖2號洞地點還發現距今2萬余年、華南考古發現年代最早的穿孔蚌器,而出土的距今1.7萬年的陶片,則是廣東年代最早的陶器,填補本地區的空白。三個不同層位發現早期陶器反映出早期陶器生產工藝的發展過程。

“經初步研究,青塘遺址文化遺存從早至晚可分四期,各期的文化面貌具有明顯階段性差異,清楚地顯示晚更新世晚期至全新世初期技術、人類行為與史前文化演變的過程。”劉鎖強表示,青塘遺址的環境考古結果顯示,該階段氣候環境變遷與文化演進過程較為吻合。青塘遺址的特殊性還在于其作為洞穴地點群,展現華南晚更新世晚期至全新世初期的聚落形態特征。

青塘遺址具有重大學術意義

青塘遺址文物資料全面地反映出晚更新世晚期以來現代人行為復雜化發展的新階段及社會復雜程度,系統再現中國南方從狩獵采集社會向早期農業社會過渡的歷史進程。華南是研究現代人起源和農業起源非常關鍵的區域。考古專家認為,青塘遺址的新發現對于東亞-東南亞史前人類與文化發展的認識和探討具有重大學術意義。

首先,青塘遺址連續的地層與文化序列為華南-東南亞新舊石器過渡階段研究提供重要參考標尺,并揭示出環境變遷與文化演進過程的耦合關系;第二,青塘遺址墓葬與人化石的發現對于舊石器時代晚期原始宗教信仰、社會復雜程度、區域現代人體質演化與人群擴散等方面的研究具有重大價值;第三,青塘遺址為研究華南新舊石器過渡階段聚落形態、早期陶器的出現與發展、現代人行為復雜化、區域史前文化的關系等提供十分重要的新材料;最后,青塘遺址考古成果也是中國史前考古的新進展,為深入探討舊大陸東部現代人出現與擴散、東亞與東南亞史前文化交流、舊石器時代向新石器時代過渡等前沿課題提供新契機。

鏈接

2018年中國考古新發現六項入選項目

一、廣東英德市青塘遺址

出土葬式為蹲踞葬的人骨化石一具,是中國年代最早的可確認葬式的墓葬,也是廣東境內保存最為完整的距今1萬年前的古人類化石。還發現華南考古年代最早的穿孔蚌器、距今1.7萬年的廣東年代最早的陶器。青塘洞穴遺址全面展現華南晚更新世晚期至全新世早期的聚落形態特征。

二、湖北沙洋縣城河新石器時代遺址

城河遺址王家塝墓地是迄今為止發現的規模最大、保存最完整的屈家嶺文化墓地。首次發現史前獨木棺、發現同穴多“室”合葬墓。這些獨具特色的墓葬群與城河遺址發現的城垣、人工水系、大型建筑、祭祀遺存等重要遺跡共同構成城垣、居址、墓地三位一體的完善的聚落形態。

三、陜西延安市蘆山峁新石器時代遺址

發現四座大型夯土臺基,每座臺基之上坐落著規劃有序的圍墻院落和建筑群,相當于四座相對獨立而聯系密切的小型夯土臺城。建筑群始建于廟底溝文化二期,可能為中國較早的宮殿或宗廟建筑早期形態之一。發現大量精美玉器。

四、陜西澄城縣劉家洼東周遺址

兩周時期芮國后期的都城遺址及墓地,大墓出土的金首權杖、青銅鍑、鐵矛等,部分中、小型墓所出螺旋狀金耳環、金手鐲等飾物,具有濃厚的北方草原文化特色。發現春秋早期最高級別的懸樂和最早的床榻。

五、四川渠縣城壩遺址

城壩遺址是川東地區目前尚存的歷史最早、歷時最長、規模最大的古城遺址。由城址區、津關區、一般聚落區、窯址區、墓葬區、水井區等部分組成,出土遺物1000余件,初步構建遺址自戰國晚期至魏晉時期年代序列。

六、河北張家口市太子城金代城址

太子城遺址為近年發掘面積最大的金代中后期高等級皇家城址,推測為金章宗避暑的行宮(捺缽)泰和宮,是第一處經考古發掘的金代行宮遺址。

相關報道:嶺南最早“老廣”生活是這樣的……考古成果入選2018年全國六大考古新發現

(神秘的地球uux.cn報道)據南方網(楊逸 李細華):幾天前,中山大學南校園挖出古墓的消息刷爆了朋友圈。各著名高校鮮為人知的考古發現也紛紛浮出水面。

剛剛,又一座嶺南出土的考古遺址要火了:10日上午,一場全國文物考古界的“華山論劍”在京城揭幕:在中國社會科學院主辦、考古研究所和考古雜志社承辦的“中國社會科學院考古學論壇•2018年中國考古新發現”上,2018年中國六項考古新發現正式公布。其中,廣東省英德市青塘遺址榜上有名。

萬件標本還原嶺南最早“老廣”生活

大家還記得三年前青塘遺址出土的那位“老祖宗”嗎?2016年《南方日報》曾獨家披露(《一萬多年前老廣就會燒烤吃海鮮?這位“老廣”穿越時空告訴你》):廣東省文物考古研究所與北京大學考古文博學院、英德市博物館等單位聯合組成的考古隊,在清遠英德青塘遺址黃門巖1號洞,發現了廣東、乃至嶺南最早的古代墓葬,從中發掘出廣東保存最完整的1萬多年以前的古人類骨架。

華南是研究現代人起源和農業起源非常關鍵的區域。這件人骨化石年代距今13500年左右,屬于舊石器時代晚期。它采用的蹲踞葬葬式,表明當時嶺南古人類已具有明確的生死觀念和有意識的埋葬行為,而這也是中國年代最早的可確認葬式的墓葬。

這一考古成果是華南史前考古重大新突破。經過三年考古工作,青塘遺址建立起距今2.5萬年至1萬年連續的地層與文化序列,清理出墓葬、火塘等多個重要遺跡,出土各類文物標本一萬余件。它們共同還原“老廣”的生活場景:烤肉、吃海鮮……嶺南古人類的生活,原來也與當代“吃貨”一樣活色生香。而那位13500年前的“老廣”也驗明真身,證實為一位年輕女性。

距今2萬余年、華南考古發現年代最早的穿孔蚌器,距今1.7萬年的陶片、廣東年代最早的陶器……收獲滿滿的發現,也讓考古專家更清晰了解早期陶器生產工藝的發展過程。

青塘遺址是華南新舊石器時代過渡階段典型洞穴遺址。“它展現了華南晚更新世晚期至全新世初期的聚落形態特征。”省文物考古研究所田野考古中心副主任、青塘遺址考古發掘項目領隊劉鎖強說。

研究東亞—東南亞史前人類的“標尺”

重大發現的背后,還有一批功不可沒的考古工作者“幕后功臣”,他們個個都“身懷絕技”:他們在項目工作之初,就設計了明確的課題目標與技術路線。在常規田野考古發掘外,還引入年代學、古人類學、環境考古、動物考古、植物考古、土壤微形態、殘留物分析、石料產地分析及三維重建等多學科理念與技術手段,全面提取、分析遺址內各類信息,開展多學科綜合研究。

經初步研究,考古專家將青塘遺址文化遺存從早至晚分為四期,各期的文化面貌具有明顯階段性差異,清楚地顯示晚更新世晚期至全新世初期技術、人類行為與史前文化演變的過程。遺址的環境考古結果顯示,該階段氣候環境變遷與文化演進過程較為吻合。

青塘遺址成為“2018年六大考古新發現”之一,還因其具有更深刻、普遍的學術意義:它的文物資料全面地反映出晚更新世晚期以來,現代人行為復雜化發展的新階段及社會復雜程度,系統再現了中國南方從狩獵采集社會向早期農業社會過渡的歷史進程。

“它就像一把標尺,我們使用這把標尺,就可以把這個歷史階段的整個華南地區整合起來,也可以比較同時期華南與華北發現的異同。它具有全國性的學術意義。”中國考古學會副理事長、北京大學考古文博學院教授趙輝點評道。

專家進一步指出,青塘遺址的新發現,也為東亞—東南亞史前人類與文化發展的認識和探討,包括舊大陸東部現代人出現與擴散、東亞與東南亞史前文化交流、舊石器時代向新石器時代過渡等前沿課題提供了新契機。

對話:

充分說明廣東史前文物發言權

有料哥:青塘遺址獲得“2018年六大考古新發現”,這對廣東考古有什么重要意義?

劉鎖強:“2018年六大考古新發現”是由中國社會科學院評選產生的,側重學術性。這次獲選,表明廣東這一史前考古的重大突破性發現得到學術界的認可,也充分說明廣東的文物資料和早期歷史在中國、乃至國際性前沿課題上的地位和發言權。

有料哥:青塘遺址的考古發現披露以來,已經過去三年,后續研究有何進展?未來如何延伸?

劉鎖強:過去三年來,我們的考古發掘工作持續進行,不斷有重要的新發現,包括搞清楚了墓葬人骨的年齡、性別等信息。接下來,我們將圍繞出土文物資料的整理和綜合研究,比如石器技術分析、動植物種屬鑒定、測年工作等多學科測試與分析,更全面復原新舊石器過渡階段嶺南先民的生活場景和社會發展程度。現代人出現與擴散、舊石器向新石器的過渡、早期陶器的出現、早期栽培作物經濟起源等課題,都有機會與國際研究相結合。

有料哥:取得這樣重量級的考古發現,青塘遺址會采取原址保護嗎?當地有可能建一座古人類博物館嗎?

劉鎖強:考古發掘工作結束后,我們采取了一些臨時性保護手段,今后的工作重點就是遺址保護。目前,青塘遺址正在申報國家重點文物保護單位,接下來需要編制保護規劃,再考慮具體的保護措施。